Entre les 29 novembre 2019 et 2 avril 2021 @BenjaminForant et @Schoepfer68, accompagnés ponctuellement par d’autres membres de la rédaction, ont dressé le portrait de certains des acteurs méconnus ou sous-estimés de la NBA. Au total, ce sont 63 articles qui vous ont été proposés : un par année, entre les saisons 1950 – 1951 et 2009 – 2010, avec quelques bonus par-ci, par-là.

Pour cette saison 2, Le Magnéto change de format. Si l’idée est toujours de narrer la carrière des joueurs dont on parle finalement trop peu, il ne s’agira plus de traverser de part en part la si vaste histoire de la Grande Ligue. Désormais, chaque portrait sera l’occasion de braquer les projecteurs sur une franchise en particulier, avec l’ambition d’évoquer l’ensemble des équipes ayant un jour évolué en NBA, mais également en ABA.

Replongez avec nous dans ce grand voyage que constitue Le Magnéto. Notre 86ème épisode nous emmène à Phoenix, pour faire la connaissance d’un pivot remarquable : Alvan Adams.

Il était une fois dans l’Ouest

Phoenix, 1968

Parmi les 30 équipes qui foulent aujourd’hui la NBA, les Suns ne font pas figure d’ancien. Et pour cause, pour trouver trace des premiers balbutiements de la ville Arizonienne dans le microcosme NBA, il ne faut pas remonter à la fin de la seconde guerre mondiale. 60 années suffisent. Il convient de revenir en 1968, pour être très précis.

L’année précédente, la Grande Ligue était peuplée de 12 franchises et ne connaissait aucune concurrence. À l’été 1968, en même temps que les jeux olympiques disputés non loin, à Mexico, le basketball professionnel américain a connu plusieurs soubresauts. Tout d’abord, une deuxième Ligue a été créée, avec pour ambition de faire de l’ombre à sa grande sœur : la ABA, qui disparaîtra en 1976. Ensuite – et surtout, en ce qui nous concerne – la NBA s’est élargie, accueillant en son sein deux équipes : les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns.

Comme d’habitude, la draft d’expansion n’a pas permis à ces deux écuries de bâtir un effectif compétitif. Phoenix attire tout de même Gail Goodrich, qui sortait de trois saisons correctes à Los Angeles – il y reviendra en 1970 et deviendra une superstar – ainsi que le regretté Dick Van Arsdale. Les soleils se paient même le luxe de remporter le premier match de leur existence, face aux Supersonics. Un trompe l’œil, clairement, puisque la franchise termine son exercice avec 16 victoires et le pire bilan de la Ligue.

La suite, tout le monde la connaît. Pour Milwaukee, elle a été extraordinaire. Pour Phoenix, elle s’est longtemps apparentée à un cauchemar qui prenait la forme d’une pièce de cinquante centimes de dollars. En cette époque, le premier choix de la draft n’était pas déterminé par une lottery. Le processus était plus primitif : les deux plus mauvais bilan de la saison achevée jouaient le first pick à pile ou face.

Côté Suns, après concertation de la fanbase, Jerry Colangelo choisit “pile”. Les Bucks – on vous l’a dit, la draft d’expansion ne mène jamais une équipe nouvelle-née bien loin – et leurs 27 victoires se voient donc attribuer le côté “face”. À New York et sans visioconférence, James Walter Kennedy, le boss de l’époque, jette la pièce. Elle tombera sur “face” et Lew Alcindor – futur Kareem Abdul-Jabbar et goat du rédacteur de ces lignes – pose ses valises dans le froid du Wisconsin. Chien de hasard.

Phoenix se tirera plutôt correctement de ce mauvais jeu du sort – comme on le dit avec crainte à Little Hangleton. Certes, la comparaison avec l’avenir proche des Bucks a de quoi filer vertiges et maux de ventre. Tandis que les Suns trouvent le chemin des playoffs dès l’année 2 de leur projet (avec un bilan de 39-43, alors qu’ils n’y iront pas en 1971 et 1972, avec respectivement 48 et 49 victoires !), Milwaukee va remporter le titre NBA dès 1971, avec un Alcindor phénoménal. Passons.

L’embellie du début des seventies sera brève. Au milieu de la décennie, Phoenix ne compte toujours qu’une apparition en playoffs et le bilan n’atteint plus jamais les 35 victoires. En quatre mots : droit dans le mur. Il faut dire que l’effectif, en 1975, ne ferait pas rêver le plus optimiste d’entre nous. On y trouve toujours Van Arsdale, certes. À ces côtés, le futur Hall-of-famer, Charlie Scott, qui mériterait bien quelques lignes dans notre série du Magnéto. Hormis cela ? Greg Jackson, Nate Hawthorne, Jim Owens, Mike Bantom, Dennis Awtrey. Oui, vous l’avez deviné : uniquement des no names.

Cette armée de bras presque cassés se présente à la draft 1975 avec le 4ème choix. David Thompson est sélectionné en première position par Atlanta, mais ira en ABA, à Denver. Les Lakers choisissent Dave Meyers, qui compte aujourd’hui 281 minutes de plus en NBA que vous et moi. Atlanta – décidément – sélectionne l’immense Marvin Webster en #3, qui rejoindra… Denver, en ABA. C’est quand même pas d’bol.

Les Suns, eux, ne se tromperont pas. Ils jettent leur dévolu sur Alvan Adams, un intérieur qui sort de l’université d’Oklahoma. Et quelque chose nous dit que Lew Alcindor n’est pas l’unique pivot de l’époque à avoir mené sa franchise en finale NBA dès ses premiers pas sur les parquets professionnels.

***

Pendant ce temps-là, entre le Kansas l’Oklahoma

Alvan Adams voit le jour en juillet 1954 dans la ville de Lawrence, au nord-est du Kansas. Son prénom, biblique, est choisi par sa mère, venue d’Autriche pour étudier à l’Université du Kansas. Prenons des pincettes, mais il semblerait qu’ “Alvan” puisse signifier “fils de force”. Et vu le gabarit du gaillard à l’âge adulte, on peut dire que, pour une fois à Phoenix, le hasard a correctement fait sa tambouille.

Le jeune garçon grandit dans un État voisin, un peu plus au sud : l’Oklahoma. Une jeunesse dénuée de véritable anecdote. À l’instar d’un Bill Walton à la même époque, Adams n’est pas un enfant à plaindre, qui se serait saisi du ballon orange pour sortir de la misère. Et c’est tant mieux, pour lui au moins. Il débute le basketball relativement tôt, au point d’être un prospect surveillé de l’État lorsqu’il sort de la Putnam City High School en 1972. Au cours des trois années au cours desquelles il a défendu les couleurs de son lycée, il a remporté 67 des 78 rencontres auxquelles il a pris part, restant totalement invaincu lors de son ultime exercice, à l’issu duquel il a logiquement remporté le titre de l’État. Il est toutefois exclu en finale pour 6 fautes et ses coéquipiers ont dû terminer le travail sans lui (55 – 53). Il est nommé, sans que cela ne surprenne, meilleur joueur de l’année.

Il rejoint l’Université locale afin de rester proche de sa famille, bouleversé par le décès de sa mère lors de sa dernière année lycéenne. Il marque sa saison rookie de son empreinte : 26 matchs, 21 doubles-doubles (un record ans l’Université qui tiendra jusqu’en 2009, battu par Blake Griffin) et des moyennes à faire trembler ses adversaires directs : 22,1 points (54,8 % au tir) et 13,2 rebonds. Plus encore, encore une fois à la manière de Walton, il est à l’aise pour distribuer la balle à ses camarades de jeu. De quoi donner un peu de baume au cours des Sooners d’Oklahoma, dont la dernière apparition au tournoi NCAA remonte à des temps immémoriaux, alors que la NBA n’était même pas encore créée (bon, à quelque mois près, mais quand même !).

Son premier match à la fac donne le la : 34 points, 28 rebonds. Sans une blessure en cours de saison, Oklahoma aurait probablement disputé le tournoi éliminatoire du mois de mars. Joe Ramsay, son nouveau coach en 1973, en fait la plaque tournante de l’équipe, lui confiant les clés du playmaking. Avec un succès certain. Néanmoins, le casting autour du pivot de 2m06 est clairement insuffisant pour exploiter son talent. Son ailier, Jerry Vest (comme quoi, la différence entre une légende et un inconnu réside parfois en une seule lettre), qui semble-t-il était distrait de nature, a reçu plusieurs passes de son pivot droit sur la caboche, car il ne s’attendait pas à recevoir la gonfle. Or, dans la mesure où le basketball ne se joue pas avec l’occiput, ces actions étaient plus risibles qu’efficaces.

S’il excelle individuellement, les résultats collectifs sont faméliques. Ils ne sont toutefois pas de nature à couper l’appétit du pivot – appétit légendaire, nous y reviendrons – qui s’en va en Russie avec l’équipe nationale universitaire des USA, pour remporter le championnat du monde. Le résultat de USA – France en phase de poule ? Vous tenez vraiment à le connaître ? 137 – 43.

Après trois années de loyaux services chez les Sooners, Double A (en référence à ses initiales, mais aussi à ses doubles-doubles en pagaille) se présente à la draft NBA 1975. Il fait quelques 1 000 miles vers l’ouest, pour atterrir à Phoenix, une autre équipe aux résultats collectifs dramatiques. Comme s’il ne fallait pas trop le dépayser.

Coup de foudre à Phoenix

Alvan Adams, l’ogre

L’arrivée d’Adams à l’été 1975 n’est pas la seule à renforcer l’effectif Phoenixois (le gentilé est décevant, je vous l’accorde). En effet, dans le même temps, Paul Westphal est transféré dans l’Arizona depuis Boston, franchise avec laquelle il a été champion NBA en 1974. Avec cette nouvelle traction 1-5, Phoenix ne fait certes pas peur. Mais qu’importe la peur inspirée à autrui, lorsqu’on peut immédiatement rallier les finales NBA ?

L’adaptation d’Alvan Adams au monde professionnel s’effectue sans heurt. Pour sa 9ème rencontre, disputée face aux Lakers de… Kareem Abdul-Jabbar, il s’incline certes collectivement, mais claque 35 points (soit exactement autant que KAJ), attrape 12 rebonds, distribue 8 passes décisives et subtilise 4 ballons. La carte de visite est déposée. Il réalise son premier triple-double (17 points, 10 rebonds, 11 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres) deux semaines plus tard, face à Bill Walton et les Blazers.

Cette adaptation lui permet d’être nommé All-star dès 1976, ce qui était encore relativement récurrent à cette époque pour un rookie. Il se pointe à l’événement avec 45 matchs NBA dans les pattes et des moyennes qui justifient pleinement sa sélection : 18,5 points, 9,5 rebonds, 6,2 passes décisives, 1,6 interception, 1,6 contre, en 33,5 minutes de moyenne. Pourtant, les résultats collectifs des Suns ne sont pas brillants brillants : 18 victoires, 27 défaites. Il faut dire qu’entre Noël 1975 et le All-star game, disputé le 3 février, Phoenix n’a remporté que 4 de ses 19 matchs. Pour la course au playoffs, il était urgent de retrouver le chemin du panier adverse.

Inutile de le répéter. Dès la reprise, Adams roule sur les Warriors, champion en titre et les Suns se relancent. Mieux, ils terminent la saison avec 10 victoires en 14 rencontres, pour afficher, au final, un bilan tout juste positif : 42 victoires, 40 défaites et une troisième place à l’ouest, qualificative pour les matchs à enjeu du printemps.

Adams est nommé rookie de l’année et demeure aujourd’hui encore l’unique rookie de l’Histoire en 15 / 5 / 5 / 1 / 1. Ces chiffres, il les dépasse même largement : 19 points (46,9 % au tir, 73,5 % sur la ligne de réparation), 9,1 rebonds, 5,6 passes décisives, 1,5 interception et autant de contre. Il affiche surtout un gigantesque et anachronique 27,2 % d’assist percentage. En somme, lorsqu’Alvan Adams était sur le terrain, il était à l’origine de la passe décisive sur plus d’un panier sur quatre de son équipe. Pour un big man, le chiffre était absolument inédit, d’autant plus que de surcroît, il scorait également sa vingtaine de pions par soir. Certes, aujourd’hui, Nikola Jokic a fait explosé la statistique (46,6 % d’ast% en 2023, par exemple), mais la marque établie par Adams en 1976 a constitué une référence ultime pour un pivot jusqu’en 2004 et Vlade Divac. Anachronique, nous disions.

Les playoffs débutent par une défaite concédée à Seattle. C’est pourtant bel et bien Phoenix qui, au bout de 7 rencontres, va gagner le droit de défier les Warriors en finale de conférence (le premier tour n’existait pas encore). Adams est resté globalement discret au cours de la série. Il est une nouvelle fois bien tenu face à Golden State (16 points, 12,5 rebonds, 5 passes décisives tout de même, mais 40% au tir). Cependant, alors que la série en était à nouveau à son 7ème match, il sort de sa boîte pour rallier les finales NBA. Malgré un tir encore peu fiable, il fait la loi sous les cercles pour gober 20 rebonds et annihiler les secondes chances adverses. Les Suns l’emportent 94 – 86 et disputent le titre NBA aux Celtics.

Cette fois, malgré la présence en face d’un Dave Cowens XXL, Alvan Adams sort une série qui, dans un monde uchronique – celui dans lequel les Suns ont une bague – aurait fait de lui un MVP des finales. Car effectivement, c’est Boston qui l’emporte en 6 parties, pour garnir son armoire à trophée d’un 154ème titre NBA, environ. Les Verts ont remporté les deux premières et les deux dernières rencontres, tandis que les Suns ont arraché les rencontres 3 et 4, dans le sillage de leur jeune pivot. À l’Université, le train de la March Madness était parti sans lui au cours de sa première saison. Adams a également raté, lors de son exercice rookie, la locomotive du titre NBA.

L’expérience nous apprendra que, dans les deux cas, le train n’est jamais repassé.

Alvan Adams, le glouton

Ce n’est pas pour autant que la suite de la carrière du Double A est dépourvue de tout intérêt. L’enfant de Lawrence s’impose comme un véritable goinfre des raquettes, quand bien même jamais plus il n’atteindra les chiffres de son exercice rookie. Phoenix digère mal sa défaite en finale NBA et clôture la saison suivante avec un maigre bilan de 34 victoires. La défense a beau être impériale (3ème defensive rating), l’attaque pêche clairement. Elle ne possède en réalité que deux menaces – Westphal et Adams – dont le talent ne suffit pas à élever suffisamment le plafond de cette équipe à la profondeur clairement insuffisante.

En réalité, la plus belle anecdote de cette année sophomore se déroule à mi-chemin entre les parquets et un restaurant Buffalonien (gentilé déjà un peu plus sympa). Il s’avère qu’au cours de la seconde partie des seventies, le Frank & Teressa’s Anchor Bar était reconnu par les joueurs NBA pour la qualité de ses chicken wings. Les équipes, en déplacement pour jouer face aux Braves, y faisaient souvent halte.

Au sein du roster des Suns, Adams s’est imposé comme celui qu’il vaut mieux avoir en photo qu’en pension, comme dirait mon grand-père. Il tient le régime alimentaire d’un ours, tout en gardant celle silhouette filiforme. En somme, c’est le mec énervant dont le physique n’est pas affecté par les festivités de Noël. Et manifestement, il possède une passion dévorante pour les ailes de poulets de Franck et Teressa. Au point, le 21 février 1977, de s’en enfiler 47 la veille d’un match qui l’opposait à Adrian Dantley et Randy Smith.

Phoenix s’incline d’un petit point, dans un match serré de A à Z. Toutefois, si vous pensiez que notre anecdote s’arrête au fait que, la veille, Alvan Adams a mangé suffisamment de chicken wings pour nourrir tout un régiment d’infanterie, vous faites fausse route. Pas rassasié, le bonhomme a inscrit 47 points (record en carrière) face à Buffalo, ajoutant 18 rebonds, 12 passes décisives et 5 contres à l’addition. Un point par aile de poulet, finalement. On peut mettre en exergue une belle forme de panache.

Vous vous doutez cependant bien que si l’on en vient à parler gastronomie, c’est que sportivement, il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Phoenix sort tout de même de son marasme en 1977-78, avec la draft de Walter Davis au poste 3, qui devient immédiatement le franchise player de l’équipe. Aujourd’hui Hall-of-famer, Davis a terminé 5ème à la course du… MVP dès son entrée dans la Ligue ! Il faut dire que l’ailier n’a pas fait dans la dentelle, terminant ses 82 matchs avec 24 points (53 % au tir), 6 rebonds et 3,5 passes de moyenne.

Dans le sillage de Davis, Alvan Adams reste performant. Certes, il est moins servi qu’auparavant dans les phases offensives. Pour autant, il reste le dépositaire majeur du mouvement de balle des siens et reste capable de grosses performances. Les Spurs en sont témoins à la mi-novembre, puisqu’en 23 minutes, Adams leur colle 32 points (13/20 au tir, 6/7 aux lancers), gobe 8 rebonds et gratte 4 balles dans les mains adverses. La semaine d’avant, c’était 35 / 15 / 8 / 3 dans la musette du Jazz de Pete Maravich.

Avec son big-three (Westphal n’est pas encore reparti), les Suns remportent 49 matchs, égalant là le meilleur bilan de leur courte histoire. Ils se qualifient en playoffs, ce qui sera une constante jusqu’en 1985. L’aventure, cette année-ci, s’arrête toutefois dès le premier tour, avec une sèche élimination (2-0) face aux Bucks.

La décennie de l’alternance au sommet de la Ligue a touché à sa fin en 1979. Depuis 1970, seuls les Celtics sont parvenus à remporter plus d’un titre (1974, 1976). Les acteurs ne le savaient pas encore, mais les Lakers de Magic Johnson et les Celtics de Larry Bird allaient se partager le titre NBA sans discontinuation – ou presque – pendant 10 ans. Pour les Suns, la saison 1978-79 ressemble donc à la dernière flèche du carquois pour décrocher un titre.

Le front-office opère d’ailleurs un move de milieu de saison pour renforcer sa raquette. Aux côtés d’un Adams toujours dans ses standards (18 / 9 / 5 à 53 % au tir, la routine quoi), la franchise accueille Truck Robinson, un imposant ailier-fort qui possède la particularité unique d’afficher une réussite de 100 % au tir à trois-points en carrière.

L’arrivée de Robinson ne porte aucunement atteinte à la productivité d’Adams, ni à son rôle. C’est tout juste s’il délaisse parfois un peu plus le scoring, pour adopter un rôle de distributeur en tête de raquette. Le premier tour de playoffs, disputé face aux Trail Blazers, l’illustre à merveille. Alors que les Suns affichent 50 victoires au compteur, se coltiner un Portland orphelin de Walton semble être une bonne nouvelle. Phoenix se qualifie d’ailleurs pour le second tour, sur le score de 2 – 1. Au cours de ces trois rencontres, Adams n’a inscrit que 12 points de moyenne. Par contre, ses 7 passes décisives par soir témoignent de son rôle dans le jeu prôné par John MacLeod.

La même formule est appliquée avec succès en demi-finale de conférence, pour écarter aisément les Kings de Kansas City et retrouver les finales de conférence ouest face à l’épouvantail Supersonics. Après un premier match très correct, malgré la défaite, Alvan Adams se blesse à la cheville et sa présence sur le parquet se fait plus rare. Menés 2-1, les Suns s’inclinent de peu malgré le retour de leur pivot, auteur de 15 points (7/11 au tir).

Belote en 1979, rebelote en 1980. Phoenix termine 3e de l’ouest, avec tout de même 55 victoires. Malheureusement, il y a un nouveau shérif de ce côté-ci du pays. S’il joue un peu moins (27 minutes par match), Double A reste capable de coups d’éclat sur les plus belles scènes. Le premier tour des playoffs offre un remake opposant Phoenix à Kansas City, pour un résultat identique. Les Suns rallient le second tour, notamment grâce à un Adams en forme olympique : 3 matchs, 36 minutes de temps de jeu moyen, 17 points (62,2 % au tir !), 15 rebonds et 6 passes décisives de moyenne. Les perf’s en 15/15 s’enchainent aussi vite sur le terrain que les ailes de poulet au restaurant. C’est dire.

Néanmoins, en demi-finale, les Suns tombent face à des Lakers imbattables. Le score de la série (4-1) ne reflète pourtant pas la réalité du terrain, car L.A a remporté deux rencontres de 3 petits points. Adams fait face à un Kareem Abdul-Jabbar absolument inarrêtable et auquel il rend près de 15 centimètres. Pour autant, il rend une copie complète, avec 15,5 points, 6,5 rebonds et 6 passes décisives de moyenne sur l’ensemble des 5 rencontres.

Adams n’a que 26 ans. La suite immédiate de sa carrière va toutefois malheureusement ressembler à la saison qui vient de s’écouler : les Suns remportent des matchs de saison régulière (57 en 1981, 46 en 1982, 53 en 1983) et tombent en playoffs sans jamais pouvoir espérer remporter une bague. Individuellement parlant, le pivot reste aussi constant que Mariah Carey sur nos ondes à partir du 1e décembre ; il claque sa quinzaine de points par soir, attrape un peu moins de 10 rebonds, envoie 5 caviars aux copains et rappelle de temps en temps à quel point il peut être fort. Petit florilège :

- 15 oct. 1980, à Utah (victoire +14) : 31 points (13/15 au tir), 11 rebonds et 6 passes décisives en 33 minutes ;

- 16 avr. 1982, à Portland (victoire +14) : 32 points (13/17 au tir), 10 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 38 minutes ;

- 29 mars 1983, contre Utah (victoire +8) : 30 points (13 / 18 au tir), 12 rebonds, 10 passes décisives et 2 contres en 40 minutes.

Karl Malone, plus de 10 années plus tard, s’est rendu célèbre – notamment – pour sa capacité à terminer des matchs avec 25 points et 10 rebonds. Et aussi, vous avez raison de le souligner, pour être une sacrée tête de con. Alvan Adams, lui, a fait sien des saison en 15 / 8 / 5. C’est moins clinquant, nous vous l’accordons. Sur 8 saisons consécutives, dans une franchise qui partait de nulle part, cela force néanmoins l’admiration. D’autant plus que cette histoire n’est pas encore tout à fait terminée.

Alvan Adams, la fringale

Le dernier baroud d’honneur date de 1984. Aux côtés de Larry Nance – le père – et de Maurice Lucas, Adams n’est presque plus utilisé, en raison d’un corps souffrant. Il devient back-up et ses statistiques chutent drastiquement. Phoenix nous refait le coup de 1976 : un bilan pas terrible (41 – 41) et une belle épopée en playoffs, avec un Adams toutefois souffrant. Comme d’habitude, malheureusement, l’aventure s’achève face aux Lakers, en finale de conférence, après un beau combat face à une équipe bien plus forte (4 – 2). Notre pivot phare a pris part aux 17 matchs des siens (18 minutes / soir), avec des statistiques indignes de son talent.

Collectivement, le bal est terminé. Une dernière élimination face à Los Angeles en 1985 (17 points, 6 rebonds, 5 passes décisives de moyenne pour Double A) et plus jamais Alvan Adams ne disputera les playoffs. Parce que les Suns sont redevenus des mauvais élèves de la conférence ouest. Parce que, aussi, jamais il ne quittera sa franchise de toujours.

Plus nécessairement titulaire (un peu plus de la moitié des matchs), il évolue avec le maillot des Suns jusqu’à la fin de la saison 1987-88, pour achever une 13e saison dans l’Arizona. À sa retraite, son numéro 33 a été retiré. Beau joueur, Adams autorisera Grant Hill, 20 ans plus tard, à revêtir son numéro fétiche dans sa franchise de cœur. Les statistiques et l’impact, certes. La classe, aussi.

La place au box-office des Suns

Qu’il est difficile de placer Alvan Adams dans l’Histoire des Phoenix Suns. D’un côté, le pivot conserve aujourd’hui encore certains records de franchise. D’un autre, bien que sur une durée plus courte, plusieurs joueurs ont affiché un niveau intrinsèque au sien, quand bien même, nous l’avons mis en exergue, Adams a été une pierre angulaire des premières belles années de la franchise aux cactus.

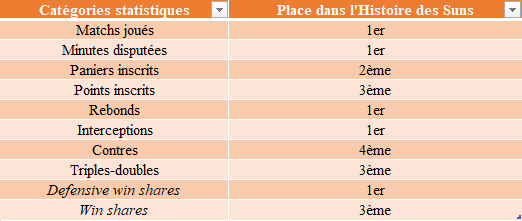

Par exemple, avec ses 988 matchs, il détient de très loin le record de franchise, puisqu’il a disputé 222 rencontres de plus que son plus proche poursuivant en la matière, son coéquipier Walter Davis. Le tableau ci-dessous vous récapitule le poids que possède Alvan Adams dans sa franchise :

Alors certes, Walter Davis, Steve Nash, Charles Barkley ou Kevin Johnson ont certainement laissé une trace plus impérissable que la sienne dans sa ville d’adoption. Certains mettront également Tom Chambers, Jason Kidd, Amar’e Stoudemire ou Shawn Marion devant lui, dans le classement all-time des Suns. À notre sens, Adams fait partie, avec ces joueurs, du peloton de poursuivants. Pour l’ensemble de son oeuvre, tout d’abord. Pour cette finale NBA sortie du chapeau en 1976, ensuite. Pour sa fidélité sans faille, évidemment. Pour les 47 chicken wings, bien-sûr.