Entre les 29 novembre 2019 et 2 avril 2021 @BenjaminForant et @Schoepfer68, accompagnés ponctuellement par d’autres membres de la rédaction, ont dressé le portrait de certains des acteurs méconnus ou sous-estimés de la NBA. Au total, ce sont 63 articles qui vous ont été proposés : un par année, entre les saisons 1950 – 1951 et 2009 – 2010, avec quelques bonus par-ci, par-là.

Pour cette saison 2, Le Magnéto change de format. Si l’idée est toujours de narrer la carrière des joueurs dont on parle finalement trop peu, il ne s’agira plus de traverser de part en part la si vaste histoire de la Grande Ligue. Désormais, chaque portrait sera l’occasion de braquer les projecteurs sur une franchise en particulier, avec l’ambition d’évoquer l’ensemble des équipes ayant un jour évolué en NBA, mais également en ABA.

Replongez avec nous dans ce grand voyage que constitue Le Magnéto. Notre 84ème épisode nous emmène à San Antonio, pour faire la connaissance d’un ailier à la carrière remarquable : Sean Elliott.

Il était une fois dans l’Ouest

San Antonio, 1973

Les San Antonio Spurs voient le jour lors de la saison 1973-1974, au sein de l’American Basketball Association (ABA). L’histoire de cette ligue éphémère, concurrente de la NBA entre 1967 et 1976, fourmille d’événements et d’anecdotes rocambolesques, dont la naissance des Spurs fait évidemment partie. À son lancement en 1967, l’ABA comporte onze franchises, parmi lesquelles les Indiana Pacers mais aussi les Colonels du Kentucky et les Dallas Chaparrals.

Ce dernier nom vous parle sans doute peu, et il est difficile de vous en vouloir car les locaux eux-mêmes n’en avaient pas grand chose à cirer, si vous nous permettez l’expression. Après 6 saisons d’une remarquable médiocrité, avec une affluence moyenne faisant passer le stade Louis II pour San Siro, les caisses des Chaparrals sont vides. Ajoutez à cela des suspicions de racisme, plusieurs joueurs noirs se retrouvant échangés “comme par hasard” contre des joueurs blancs, et vous obtenez une franchise vouée à être vendue dans les plus brefs délais.

Les repreneurs sérieux ne se bousculent pas au portillon, mais un groupe d’investisseurs de San Antonio se présente pour louer dans un premier temps la franchise, avec possibilité d’achat ultérieur si la mayonnaise prend. Nous sommes en 1973 et les San Antonio Spurs viennent au monde – en ce qui concerne la mayonnaise, nous vous laissons juger de sa réussite.

Dès le début, les nouveaux dirigeants et en particulier Angelo Drossos, principal architecte de l’équipe, comprennent qu’il faut recruter des grands noms. Pour avoir une équipe compétitive certes, mais surtout pour remplir la salle et faire rentrer de l’argent dans les caisses, la santé financière des franchises étant un problème récurrent en ABA. Paul Silas est un très solide meneur, mais San Antonio a besoin de plus. Heureuse coïncidence, les Virginia Squires ont alors en 1973 deux caractéristiques intéressantes :

- ils ont un joueur de 20 ans nommé George Gervin ;

- ils n’ont pas une thune.

Ni une ni deux, les Spurs profitent de l’aubaine pour acquérir à moindre coût celui qui va devenir le visage, le cœur et le poumon de la franchise pendant 10 ans. Comble de l’histoire, les Squires avaient déjà dû se séparer de Julius Erving quelques mois plus tôt pour les mêmes raisons. Gervin et Erving n’étaient pas encore les monstres qu’ils allaient devenir par la suite, il n’empêche que céder ces deux joyaux pour des raisons purement financières a de quoi donner envie de s’éloigner du basket pendant quelques décennies.

Pour l’anecdote, les Squires bradent Gervin au point de voir le transfert contesté par l’ABA devant un tribunal, sans succès – le juge était texan, mais c’est une autre histoire.

Sportivement, l’arrivée de Gervin donne un véritable élan aux Spurs. Coachée par Bob Bass, l’équipe produit un basketball entraînant, débridé, avec un traction arrière Silas-Gervin que certains considèrent comme la meilleure du pays, NBA et ABA confondues. Le public se masse pour assister aux rencontres et la franchise fait partie des rares en ABA à fonctionner convenablement. C’est donc fort logiquement qu’elle est retenue pour intégrer la NBA lors de la fusion des deux ligues en 1976, en compagnie des Nets, des Nuggets et des Pacers.

Dans le sillage de “Ice” Gervin, les Spurs affichent saison après saison un visage compétitif, sans jamais réussir à atteindre les sommets. L’arrière plante des fournées de points sur la tête de tout ce qui bouge, mais il manque toujours le petit plus pour faire passer les Spurs dans une autre dimension. Entre 1973 et 1985, malgré plusieurs changements de coach et des renforts divers, parmi lesquels celui du légendaire pivot Artis Gilmore, les Spurs se cassent systématiquement les dents en playoffs ; on compte notamment quatre échecs en finale de conférence.

Les plus belles années de George Gervin s’écoulent ainsi sans obtenir ce titre pourtant largement mérité. À l’issue de la saison 1984-1985, les dirigeants font le choix difficile de laisser partir celui sans qui la franchise de San Antonio n’aurait peut-être même pas survécu plus de quelques années.

Une nouvelle ère s’ouvre alors pour les Spurs, avec Alvin Robertson comme principale tête d’affiche. Son talent est indéniable – il est d’ailleurs l’un des quatre joueurs à avoir enregistré un quadruple-double en match officiel – mais les résultats sportifs chutent considérablement, et les Texans se retrouvent pour la première fois dans les bas-fonds de la ligue. Une position inhabituelle, inconfortable, qui a tout de même pour avantage d’offrir des choix de draft élevés. Des choix qui permettent, par exemple, de sélectionner des joueurs de la trempe de David Robinson en 1987 et de changer la face d’une franchise.

***

Pendant ce temps-là, en Arizona

Alors que certains joueurs passés sous l’œil du magnéto ont suivi un parcours atypique pour intégrer la grande ligue, Sean Elliott va emprunter la voie la plus classique qui soit. Natif de Tucson dans l’Arizona, Elliott fait montre de son talent au lycée en se faisant élire dans la McDonald’s All-American Team, attirant par la même occasion l’attention de nombreuses universités dont celle de son état de naissance. Sans grande surprise, l’ailier devient un Arizona Wildcat en 1985 – il y rejoint Steve Kerr – et s’apprête à marquer l’histoire de sa faculté.

Dès sa saison freshman, il est le meilleur marqueur de l’équipe, un rôle qui ne le quittera pas durant les 4 années de son cursus. Encore mieux, il améliore sa marque année après année, pour terminer sur une saison 1988-1989 exceptionnelle avec 22,3 points, 7,2 rebonds, 4,1 passes décisives et 1 interception de moyenne, ce qui lui vaut évidemment une place dans la All-American Team mais surtout plusieurs titres de Player of the Year. Malheureusement, les Wildcats échoueront toujours à conquérir le titre NCAA, leur meilleur résultat étant une demi-finale nationale perdue en 1988 face aux Oklahoma Sooners de Stacey King et Harvey Grant.

Les qualités qui seront celles d’Elliott en NBA s’expriment déjà pleinement : entre son adresse à 3 points diabolique (47% lors de son année junior, 43% en senior) et son explosivité symbolisée par ce premier pas redoutable, il représente un casse-tête pour son vis-à-vis qui ne peut ni le serrer de trop près, ni lui laisser trop d’espace. Trois points sur la truffe ou drive ponctué par un dunk autoritaire, dans tous les cas l’histoire finit plutôt mal pour le défenseur.

Doté d’un physique quelconque (2m03, 92 kilos), Elliott se repose avant tout sur sa parfaite maîtrise des fondamentaux et des déplacements sans ballon pour s’offrir des occasions de marque. Défensivement, s’il est un peu exagéré de lui attribuer le qualificatif “élite”, ses performances sont à un niveau largement suffisant pour en faire un chien de garde respectable et respecté.

Avec une telle polyvalence, vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que Sean Elliott figure parmi les favoris pour le premier choix de la draft 1989. Cependant, la fragilité de son genou gauche, strappé en permanence, joue en sa défaveur et le contraint à attendre le troisième choix pour connaître sa franchise de destination. Pour la deuxième fois en trois ans, les Spurs draftent un joueur dans le top 5 et pour la première fois de sa vie, Elliott quitte l’Arizona, direction le Texas – on a connu plus dépaysant, nous sommes d’accord.

Se pose alors une question : il a été mentionné plus haut que la draft de David Robinson en 1987 avait été un tournant majeur de l’histoire des Spurs, comment se fait-il qu’ils soient encore plutôt nazes deux ans après, au point de drafter une nouvelle fois dans le top 5 ? Tout simplement car Robinson n’a toujours pas posé un orteil sur les parquets NBA. Pensionnaire de l’US Naval Academy, le pivot doit terminer son service militaire avant de rejoindre la grande ligue, tout numéro 1 qu’il est. Libéré de ses obligations à l’été 1989, il s’apprête, en même temps que Sean Elliott, a revêtir la tenue noir et argent.

Coup de foudre à San Antonio

La saison 1989-1990 marque le début d’un nouveau cycle. Larry Brown propulse Elliott dans le cinq de départ aux côtés de David Robinson, Willie Anderson, Terry Cummings et Maurice Cheeks, qui sera échangé à New York en cours de saison contre Rod Strickland. San Antonio brille avant tout par sa défense, l’attaque dépendant énormément de la raquette Robinson-Cummings qui pèse à elle seule 46,7 points et 20,4 rebonds par soir.

Avec 10 points tout ronds de moyenne, Elliott ne flambe pas et se fond dans le collectif, pour se voir nommé dans la All-Rookie 2nd team. Son apport offensif timide n’a pas de conséquence fâcheuse pour les Spurs qui voient leur bilan passer de 21-61 à 56-26. Le parcours s’achève en demi-finale de conférence, première d’une longue série de déconvenues printanières. Il faut dire qu’entre les Blazers, les Suns, les Rockets, les Sonics et le Jazz, il y avait un peu de monde à l’Ouest dans les années 90.

Comme il avait su le faire à la fac, Sean Elliott profite de ses quatre premières saisons en NBA pour améliorer petit à petit ses statistiques. Terry Cummings et Rod Strickland sont victimes de plusieurs blessures, mais l’ailier hausse sa production pour boucher les trous. Ses 15,9 points et 5,6 rebonds de moyenne en 1990-1991 lui permettent d’obtenir quelques votes pour le titre de Most Improved Player, mais c’est surtout sa performance en 1992-1993 qui marque les esprits.

Alors que le déclin de Terry Cummings s’accentue franchement après une nouvelle blessure, alors que les Spurs connaissent une grande instabilité sur le banc où se succèdent pas moins de trois head coaches différents (Jerry Tarkanian, Jeff Hughes puis enfin John Lucas), Elliott enchaîne les performances au point d’être auréolé de sa première sélection au All-Star Game. Le point d’orgue ? Une sortie à 41 points, son record en carrière, à 16/22 au tir et 2/3 à 3 points face aux Mavericks le 18 décembre 1992 – l’occasion de rappeler que, malgré le talent d’Elliott dans l’exercice, le basket des années 90 se passait beaucoup plus à l’intérieur de la ligne à 3 points qu’à l’extérieur. À 20 reprises, il dépasse la barre des 20 points et s’impose comme le premier lieutenant d’un David Robinson qui enchaîne comme si de rien n’était les saisons à plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne.

Partir…

Tout cela est bien mignon mais en dépit de la progression de leur ailier, des statistiques dantesques de Robinson ou du renfort de Dale Ellis au scoring, il n’y a rien à faire, les Spurs n’arrivent toujours pas à dépasser ce fichu deuxième tour. Contre le Run TMC des Warriors d’abord, puis les Suns à deux reprises (coucou Charles), San Antonio voit ses rêves de titre s’envoler et le spectre des années Gervin revenir planer au-dessus de l’HemisFair Arena.

Pas question cependant de laisser passer les plus belles années de David Robinson sans tenter le tout pour le tout dans la course au titre. Les dirigeants sont prêts à un coup de poker, et lorsqu’ils apprennent que Dennis Rodman veut se tirer du bourbier que sont devenus les Pistons de Detroit, ils y voient l’occasion de former une raquette absolument monstrueuse sur le plan défensif. Et si nous vous parlons de ce transfert, c’est bien sûr parce que Sean Elliott constitue la monnaie d’échange principale des Spurs dans l’opération. Direction le Michigan pour la suite de notre histoire, mais rassurez-vous, nous reviendrons bien vite au Texas et à ses températures plus clémentes.

L’unique saison de Sean Elliott chez les Pistons est à la fois totalement inintéressante sur le plan sportif et d’une importance capitale pour la suite de sa carrière. Nous ne vous ferons pas l’affront de nous épancher sur le déroulé de celle-ci, résumons simplement l’affaire en disant que le néant a plus de saveur que ce cru 1993-1994 des Detroit Pistons et leur bilan famélique de 20 victoires pour 62 défaites. L’événement le plus notable ? une embrouille entre Isiah Thomas et Bill Laimbeer qui n’ont besoin que d’un petit mois de compétition pour se mettre sur la tronche à l’entraînement, donnant lieu au départ à la retraite immédiat du pivot.

Au milieu de ce marasme, Elliott accuse le coup et nous sort sa plus mauvaise prestation depuis son année rookie, avec 12 points par match et un impact très quelconque. Malheureusement, cette régression n’est pas seulement due à une mauvaise passe sportive couplée à un effectif brinquebalant. Victime de symptômes inhabituels (léthargie, rétention d’eau) durant l’été 1993, on lui diagnostique une glomérulosclérose focale, une maladie rénale grave qui nécessite un suivi très rigoureux. Il peut continuer à jouer pour le moment, mais ses performances s’en ressentent indubitablement. Pas franchement emballés par leur nouvel ailier, les Pistons se mettent d’accord avec les Rockets pour leur envoyer Elliott, mais le transfert échoue à cause de la santé de l’ailier. Bref, cette saison est un cauchemar.

Fort heureusement, l’ancien pensionnaire de l’Arizona va s’offrir un peu de répit. Passé les quelques mois suivant le diagnostic, Elliott apprend à vivre avec sa maladie et adapte son hygiène de vie pour en limiter les effets. Les bonnes nouvelles s’enchaînent alors : les Spurs, qui sortent d’un nouvel échec au premier tour, montent un échange avec les Pistons pour faire revenir Elliott dans la maison texane. Adieu l’enfer du Michigan, retour aux choses sérieuses.

…pour mieux revenir

À voir le niveau affiché par Sean Elliott lors de son retour, on pourrait croire qu’il n’est jamais parti. Comme si 1993-1994 n’était qu’un spin-off raté de l’intrigue principale que constitue sa carrière à San Antonio, l’ailier reprend les choses où il les avait laissées en améliorant, une fois de plus, ses statistiques pour pointer à plus de 18 points de moyenne par match, sans oublier son rôle essentiel dans la cinquième défense du pays.

Elliott continue de faire ce qu’il fait de mieux, à savoir scorer sobrement, maximiser les opportunités qui lui sont données, sans jamais mettre le collectif au second plan. Il ne dépasse ainsi les 20 tirs tentés qu’à 4 reprises lors de l’exercice 1994-1995, sa performance la plus frappante étant cette rencontre du 28 janvier 1995 au cours de laquelle il inscrit 31 points sur la truffe des Nuggets à 9/15 au tir et 12/14 sur la ligne de réparation.

À l’image de leur ailier, les Spurs repoussent eux aussi les limites et s’offrent un bilan de 62 victoires pour 20 défaites, le meilleur de la ligue. Petite revue d’effectif : David Robinson fait toujours des dégâts considérables dans la raquette, des deux côtés du parquet s’il-vous-plaît, au point d’être élu MVP de la saison régulière. À ses côtés, Dennis Rodman a un peu pété des câbles en début de saison – rien d’excessif connaissant le bonhomme – mais remet les choses à peu près dans l’ordre par la suite, si tant est que l’on puisse associer “ordre” et “Dennis Rodman” dans la même phrase. Elliott occupe le poste d’ailier, Avery Johnson et Vinny Del Negro constituent le backcourt.

Portés par leur bilan historique, les texans parviennent enfin à passer le second tour, avec au passage 26 points de Sean Elliott dans le match 6 pour éliminer les Lakers, son record en postseason. Direction la finale de conférence, pour y affronter le champion sortant et voisin Houston.

L’objectif du jour n’étant pas de vous narrer cette série dans ses moindres détails, on va vous la faire courte : Hakeem Olajuwon va nettoyer le parquet avec David Robinson pendant 6 matchs (35,3 points, 12,5 rebonds, 5 passes décisives) et les Spurs vont s’incliner 4-2. Elliott fait du Elliott avec 17 points de moyenne, mais son équipe reste une nouvelle fois à quai.

Pour la sixième année consécutive, retour à la case départ pour les Spurs, et retour au travail dans cette saison 1995-1996. Retour des bonnes habitudes pour Elliott également avec une nouvelle amélioration statistique, 20 points de moyenne à 46% au tir et 41% à trois points. Un petit match Elliott-esque pour fêter ça ? 33 points à 12/17 dont 7/8 de loin au cours d’une victoire écrasante sur les Wolves le 30 décembre 1995. Ce qui n’empêchera pas les Spurs de se faire sortir pour la 625e fois d’affilée deuxième tour, mais à ce niveau de régularité ce n’est vraiment plus la peine de le mentionner.

Elliott étant au sommet de sa carrière d’un point de vue individuel, profitons de l’été 96 pour regarder dans le rétroviseur : si l’on exclut l’épisode malheureux de Detroit, il a amélioré ses statistiques chaque année depuis son entrée dans la ligue, a joué minimum 70 rencontres par an et a toujours participé aux playoffs avec un rôle important; il a également été sélectionné deux fois pour le match des étoiles. Pour un homme possédant des genoux fragiles et un rein dysfonctionnel, c’est plutôt correct. La seule chose qui manque à tout ça est un titre et cette quête fera l’objet du dernier chapitre de sa carrière.

Une fin remarquable, à plusieurs niveaux

L’affaire commence très mal puisque la saison 1996-1997 est une catastrophe. Blessé, Elliott manque plus de la moitié des matchs, mais ce n’est rien en comparaison de David Robinson qui déclare forfait pour toute la saison. Privée de ses meilleurs joueurs, l’équipe décroche un triste bilan de 20-62. Néanmoins, vous souvenez-vous de ce qu’il s’est passé la dernière fois que San Antonio a pondu une saison moisie ? Et bien ils vont nous refaire exactement le même coup, ces coquinous.

Dix ans après David Robinson et un peu plus de vingt ans avant Victor Wembanyama, les Spurs décrochent une nouvelle fois le très gros lot après une descente express dans les tréfonds de la ligue. Tim Duncan, que l’on ne présente plus, pose ses valises dans le Texas à l’été 97 ; quelques mois plus tôt, Gregg Popovich a quitté son poste de General Manager pour devenir Head Coach. Toutes les pièces sont en place, la dynastie vient de naître. Alors qu’ils ont une étiquette d’éternels déçus collée à la peau depuis 20 ans, il faudra seulement deux ans aux Spurs pour décrocher leur premier titre avec Timmy et Pop’ aux commandes.

Bien sûr, ce duo n’est pas seul responsable de cet accomplissement. Si Duncan s’impose rapidement comme le leader incontesté de l’équipe, il bénéficie d’un lieutenant avec un grand L dans la peinture en la personne de David Robinson. Quant à Sean Elliott, comme lors de son année rookie, il se retrouve moins sollicité en attaque mais continue de briller dans un rôle d’artilleur-défenseur sans fioriture, discret mais tellement utile… et parfois même décisif.

Nous sommes le 31 mai 1999, match 2 de la finale de conférence Ouest entre San Antonio et Portland. Il reste 12 secondes à jouer et les Blazers, qui mènent 85-83, sont sur le point de prendre l’avantage du terrain. Les Spurs ont une remise en jeu à faire au niveau de la ligne médiane, pour ce qui sera sans doute leur dernière possession. Dans un grand soir, Elliott en est à 5/6 à trois points, l’idée de le voir prendre le tir de la gagne est donc tout sauf farfelue. Mario Elie effectue la remise en jeu et c’est bien le n°32 qui se présente pour recevoir la balle. Problème, entre la défense serrée de Stacey Augmon et la proximité de la ligne de touche, Elliott se retrouve à jouer l’équilibriste sur une jambe pour ne pas sortir du terrain. Alors que la possession semble bien mal embarquée, il parvient à poser son dribble, se retourne sur la pointe des pieds pour ne pas mordre la ligne, et balance un missile au nez et à la barbe de Rasheed Wallace. Précision chirurgicale, 86-85, finito pipo.

Cette action rentre dans l’histoire sous le nom de Memorial Day Miracle.

Les Blazers ne s’en remettront pas (4-0), et les Knicks feront à peine mieux (4-1). A 30 ans, Sean Elliott est champion NBA. Un titre qu’il n’aura toutefois pas le luxe de savourer longtemps. Rappel désagréable mais nécessaire, le natif de Tucson souffre d’une maladie rénale potentiellement mortelle. Et même s’il vient de passer cinq matchs à courir après Latrell Sprewell et Allan Houston en finale NBA, son état de santé est en train de se dégrader de façon alarmante, au point de mettre en danger bien plus que sa carrière de basketteur. A moins d’une greffe ou d’une dialyse, ses jours sont comptés.

Fort heureusement, son frère Noel est donneur compatible et n’hésite pas une seule seconde à céder un de ses reins pour sauver la vie de Sean. La transplantation est réalisée avec succès le 16 août 1999, permettant au néo-champion d’envisager le futur avec sérénité. Et de profiter d’une retraite bien méritée ? C’est bien mal connaître la ténacité du bonhomme.

Le 14 mars 2000, 212 jours après avoir reçu le rein de son frère, Sean Elliott repose le pied sur un parquet NBA. Hasard du calendrier, ce retour a lieu contre les Hawks de Dikembe Mutombo, qui ne manque pas de saluer la résilience et les efforts consentis par son adversaire en le gratifiant d’une accolade chaleureuse avant l’entre-deux.

On vous arrête tout de suite : si vous pensez qu’il s’agit d’un retour symbolique le temps d’un match pour faire coucou et recevoir une dernière ovation, vous avez faux sur toute la ligne. Elliott termine la saison 2000-2001, et joue encore 52 matchs en 2001-2002 dont 34 en tant que titulaire ! Ce n’est qu’après ce baroud d’honneur tout sauf anecdotique qu’il met un terme à sa carrière, à 33 ans.

La place au box-office des Spurs

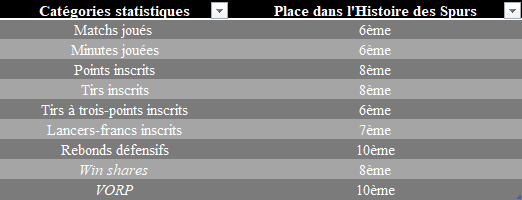

Aujourd’hui consultant télé lors des matchs de San Antonio, Sean Elliott fait partie des coqueluches du public local. À bien des égards, il est le Spur ultime : un joueur humble, pas grande gueule pour un sou, doté d’une éthique de travail irréprochable et se mettant toujours au service de l’équipe. Un joueur qui sait monter au créneau quand il le faut, ou au contraire se concentrer sur les tâches invisibles pour laisser place à des coéquipiers plus talentueux. Un profil tout en sobriété qui lui confère tout de même une place de choix dans les classements statistiques de sa franchise :

Sachant tout cela, où placer Elliott dans la hiérarchie ?

Le quintet Gervin-Robinson-Duncan-Parker-Ginobili étant intouchable, il est selon nous juste derrière, en compagnie de James Silas et au coude à coude avec un Kawhi Leonard objectivement meilleur mais dont le départ houleux n’est pas forcément oublié dans le Texas. Alors que l’actuel Clipper reçoit encore des sifflets lorsqu’il est de passage à San Antonio, le n°32 d’Elliott flotte fièrement au plafond de l’AT&T Center, en compagnie des plus grands. Un fan lambda ne le citera probablement pas au moment d’évoquer les joueurs qui ont marqué sa vie, en revanche nombreux sont les habitants de San Antonio qui gardent un souvenir ému des prouesses de celui qu’ils ont surnommé Ninja. Légende de la NBA, non, mais légende des Spurs, à coup sûr.