Ils ont gagné. Et c’est important de commencer par ça. Après la défaite contre la France (2019) et l’Allemagne (2023) lors des derniers championnats du monde, les Américains se devaient de conserver leur titre Olympique. Ils l’ont fait.

C’était le plus dur de tous puisque pour la première fois ils ont été tancés dans les matchs éliminatoires non pas une fois, mais deux fois. Contre la Serbie, d’abord, en comptant jusqu’à 18 points de retard. Puis contre la France, en finale, les hommes de Vincent Collet revenant dans le retro à 3 points à l’entame d’un money-time géré comme un maestro par Stephen Curry.

Le précipice était juste devant eux, et malgré la victoire, je suis convaincu que cette édition est la fin d’un monde. Ce n’est pas le talent qui manquera dans les prochaines années, mais c’est la dernière fois que la méthode « Team USA » l’emporte.

« TEAM USA », c’est quoi ?

Pour comprendre le sens de cet article, il faut expliquer sur ce qu’est la marque Team USA. On repart à une époque où le basket n’est pas un sport professionnel dans le monde entier. En 1985, Borislav Stankovic, le patron de la FIBA, et David Stern, le patron de la NBA commencent à imaginer un monde où les professionnels ont le droit de participer aux Jeux Olympiques. Avant tout parce que ce règlement n’est qu’une vaste fumisterie. Certains joueurs jouant en Europe touchant plus que des NBAers, tout en étant considérés comme des amateurs.

Je ne vous refais pas la chanson, vous la connaissez. 1992, sous l’impulsion de David Stern : Michael Jordan, Larry Bird et Magic Johnson fondent la « Dream Team », la squad de rêve.

Plus qu’une équipe de basket, cette association est un produit marketing. Elle est l’outil qui va permettre aux Américains de mettre en lumière le talent, l’exubérance et le star-system de la NBA. Ce qui importe alors, ce ne sont pas les adversaires. Ce qui importe, ce sont les scrimages, les interviews, les déplacements, etc. Le monde doit créer une amitié érotique avec ces joueurs, pour en venir au vrai produit : la NBA.

La marque Team USA est née. Et c’est avant tout un outil de promotion. Elle doit aussi représenter une domination, une arrogance. Gagner oui, mais gagner avec la manière. Gagner avec la manière, pour eux, c’est avant tout exposer leur talent individuel au monde.

1992 – 2024, si loin, pourtant si proche

Pour éviter de trop longue tirade, je vous propose de ne pas repasser par les différentes étapes intermédiaires : 2004, 2008, 2012, etc. Venons-en directement à 2024.

Les Jeux Olympiques sont à Paris, l’occasion rêvée de faire briller de milles feux les plus beaux diamants états-uniens dans la ville lumière. Après 2 éditions moins impressionnantes en talents (2016, 2021), la grosse artillerie a été de nouveau de sortie. Les Avengers comme ils s’appellent.

LeBron James, Steph Curry et Kevin Durant en tête composent pour la première fois depuis 12 ans la « meilleure équipe possible » pour aller chercher le titre. Les stars ne sont pas les mêmes qu’en 1992, mais, finalement, le contenu n’a pas tellement changé.

D’abord, si beaucoup ont salué la capacité à monter le roster, ils le doivent beaucoup au lieu hôte. Paris est un rêve pour le monde, notamment pour ceux qui sont de l’autre côté de l’Atlantique. Durant la quinzaine, ils ont tous profité de la ville au maximum. Je dis bien de la ville, et non des JO. Sans surprise, ils sont allés à des épreuves, ce qui représente le premier stade du choix de profiter tout autant de ses jeux que d’être sérieux pour la compétition. Mais surtout, on les a vu partout. Ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux ont pu le constater. Ils ont enchainé les soirées et les galas de grandes marques.

Ensuite, il y a le jeu. Ces joueurs sont construits dans le moule NBA. Un moule avec des espaces pour exprimer les talents individuels. En FIBA, l’équation est différente. Les règles changent :

- Plus de contacts acceptés, et dieu sait que dans cette compétition ils l’ont été,

- Un grand qui peut stagner dans la raquette et le basket à proposer n’est plus le même.

Sue Bird confiait aux collègues de First Team que si la version féminine de Team USA est aussi dure à battre, c’est parce qu’elles jouent en Europe et qu’elles connaissent ce basket.

Offensivement, les Américains n’ont opéré aucune transition. La mobilisation de l’isolation a été tout aussi importante que les autres années. LeBron James (14.2 points, 8.5 passes décisives, 23.5 d’éval) étant le seul à apporter un peu de liant par de la percussion et l’envie de passer la balle.

Mais, finalement, ils restent la meilleure attaque de la compétition, alors pourquoi leur reprocher ?

Défensivement, c’est plus notable. La montée de balle est le cœur de la bataille du jeu FIBA. Dans un basket avec moins d’espace, il faut plus de temps pour trouver un bon tir. Par conséquent, limiter le temps de montée de balle donne un avantage considérable.

Chaque équipe possède son joueur désigné pour cette mission : Avramovic pour la Serbie, Schroder pour l’Allemagne, Dort pour le Canada, etc.

Historiquement, Team USA a toujours été très performant à ce sujet. Cette année, pas – ou peu – de press tout terrain. Ce qui a, par exemple, permis à Nando De Colo d’être jouable dans la finale et d’apporter sa créativité à son équipe.

Pourtant, Jrue Holiday faisait bien parti de la sélection et est élite dans ce registre. Steve Kerr lui préférant Devin Booker au statut plus impressionnant.

Dans l’implication globale défensive, le constat n’est pas très valorisant. A l’exception de trois joueurs désignés : Holiday, Davis et Adebayo, l’investissement a été questionnable, et beaucoup d’inattentions pointées.

On a vu Yabusele profiter du ballwatch permanent durant la finale. Bogdanovic s’est régalé du manque de dureté dans les sorties d’écran de son joueur désigné. Lessort a impacté les ailiers sur le soft switch permanent. Wembanyama a exploité les largesses de ses adversaires directs (Durant, Embiid).

Dans le fond, cette équipe n’a pas changé. Comme en 1992, elle veut gagner par son talent individuel offensif. Coach K (2008, 2012, 2016) avait réussi à instaurer du sacrifice à cette culture. Popovich a eu du mal à la faire perdurer. Kerr n’y arrive pas.

Embiid et Tatum, symboles de ce qui ne va pas

En plus du marketing et de la tactique, il y a la gestion du groupe. Embiid et Tatum sont l’exemple criant de ce qui ne fonctionne plus dans ce système.

Joel Embiid, d’abord. Sélectionné en qualité de MVP de la ligue au moment de la révélation des 12 candidats, le Franco-Américano-Camerounais n’avait que peu de raisons sportives d’être dans cette équipe. Il sort d’une saison qui a été entachée par les blessures à répétition et qu’il a terminé diminué contre les Knicks. Pour autant, il a été intégré dans le groupe et a semblé avoir un totem d’immunité pour sa place dans le 5.

Son adaptation au jeu FIBA a été un long et lent calvaire, ne profitant qu’en demi-finale des largesses défensives de Nikola Jokic pour remonter sa cote. Anthony Davis a été nettement plus impressionnant (12 d’éval pour Embiid en moyenne, contre 16.5 pour Davis), mais n’a jamais pris la place de titulaire.

En finale, Wemby a pu profiter de ce choix pour tenir les Français dans le match dans les 6 premières minutes en l’attaquant à outrance.

Jayson Tatum, ensuite. La star des Celtics, champion NBA, a cristallisé les tensions durant cette compétition. Cloué sur le banc dans les deux matchs contre la Serbie, la planète NBA s’est indignée de ce choix. Trae Young, dans le podcast de Paul George, traduisant bien la mentalité globale : « Jayson Tatum… je ne comprends pas. First Team NBA je crois, cover de 2K, comment se fait-il qu’il soit mis de coté ? »

La fin de cette phrase en dit long. Nous ne parlons même plus de basket, mais purement et simplement de marketing.

https://twitter.com/CelticsUnite18/status/1822287150311776661

Parce que sur le terrain, le choix de Kerr était compréhensible. Dès que le niveau s’est élevé, Tatum n’a pas été capable d’exister dans un contexte où son rôle et ses minutes sont limitées (5.3 points, 5.3 rebonds, 38% au tir, 9.5 d’éval sur la compétition).

Pour autant, Kerr n’est pas allé au bout de son choix. Le faisant participer à la finale. 11 minutes calvaires pour l’ailier où son impact a été au mieux nul, au pire négatif (du mal à exister dans l’impact, jamais proche du cercle, perdu en défense).

Changer pour 2028 ?

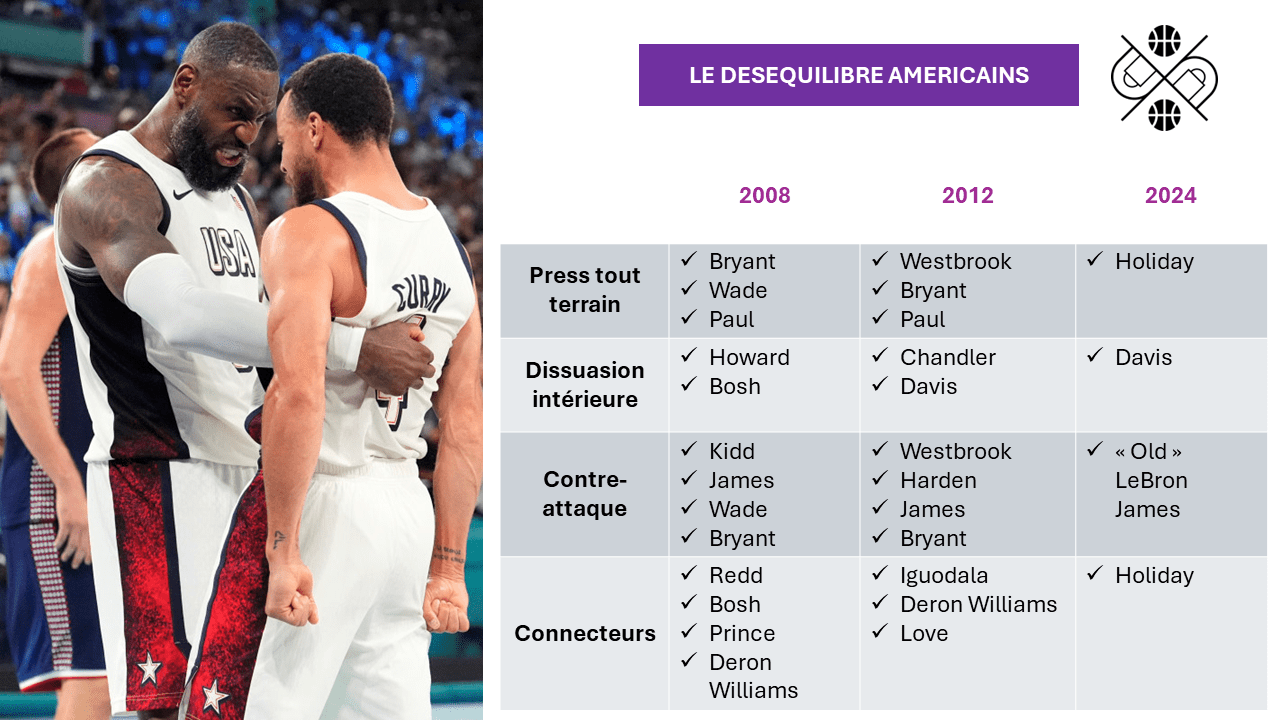

Dernier argument pour questionner cette sélection 2024, l’équilibre du roster. Si l’on considère que les trois meilleures versions de Team USA sont celles de 1992, de 2008 et de 2012, celle de 2024 est assez loin de ces trois. Pourtant, en terme de noms, elle est probablement 2e après celle de 1992.

Mais cette équipe est mal construite. Quatre facteurs ont fait le succès de ses ancêtres :

- La press tout-terrain, nous en avons déjà parlé, à part Holiday, elle a peu été mobilisée,

- La dissuasion intérieure, en faisant le choix de mettre Embiid dans le 5, Kerr a limité l’impact d’Anthony Davis,

- La relance. C’est sans doute le point le plus étonnant. S’ils ont brillé en finale dans ce secteur, ils le doivent avant tout aux Bleus. Faisant le choix de pilonner le rebond offensif pour jouer le jeu des possessions, les hommes de Vincent Collet ont laissé champ libre aux contre-attaques. Si l’on excepte LeBron James, 39 ans, il n’y a pas de vrais joueurs de contre-attaque.

- Les connecteurs. Cette équipe a été dépourvue de joueurs qui connectent les stars les unes avec les autres. Là où coach K avait réussi à transformer certains en connecteurs, Kerr n’a pas sur le faire.

Le déséquilibre américains

Au lendemain de cette victoire en sol français, « le monde » annonce la fin de l’hégémonie américaine. Pourquoi ? Parce qu’elle a été portée cette fois-ci par sa vieille garde. Durant, Curry, James en tête, qui sont des joueurs qu’on ne retrouve pas à chaque génération, et que la suivante n’a pas.

Mais probablement qu’on se trompe.

Le basket international est pris dans une double dynamique. D’un coté, effectivement, le niveau de talent américain parait moins dominant qu’avant. De l’autre, le talent du reste du monde grandi. Tant est si bien que les cinq meilleurs joueurs des deux dernières saisons, si l’on considère que ce sont Doncic, Jokic, Shai, Giannis et Embiid, ne sont pas nés entre le Mexique et le Canada.

Pour autant, vont-ils perdre leur première place de fournisseur de talents ? Probablement pas.

Aucune nation ne peut proposer cette concentration de talents. Et c’est amené à durer. Parce que les Etats-Unis sont un pays-continent, là où l’Europe est un continent de pays. Parce qu’ils restent le territoire au monde où le basket se joue le plus.

Le vivier américain

En revanche, ils vont devoir se défaire des ancres qui leur empêche de tirer le maximum de ce talent.

Team USA peut-il continuer d’être une marque plus qu’une équipe ? Probablement pas. Aucun titre mondial depuis 2014, une place hégémonique aux JO en péril, la précipice est juste là.

Team USA peut-il continuer de gagner sans construire un collectif ? Surement pas et les deux dernières coupes du monde le traduisent.

En 2028, à Los Angeles, chez eux, ils n’auront pas le droit de perdre. Ils ont 4 ans pour construire ce qui sera le visage du basket états-uniens. Quatre ans pour en terminer avec « Team USA », et faire naitre « l’équipe des États-Unis ». Un fond de jeu adapté au jeu FIBA. Un contexte où les choix sportifs sont délestés du politique, etc. Vont-ils le faire ? Je vous laisse juge. Mais l’histoire de cette fédération a montré qu’elle ne sait se remettre en cause qu’après des échecs.