Le Basketball américain est particulièrement propice aux classements en tout genre. Alors que TrashTalk a réalisé son top 100 All-time il y a quelques années, voici venu notre tour d’aborder la thématique, sous un angle bien différent toutefois. Il ne s’agira en effet pas d’apprécier la greatness d’un joueur, mais bel et bien d’évaluer ses accomplissements concrets, par le biais de ses statistiques (brutes, avancées, all-in one). L’affect n’entre donc pas en ligne de compte. Par exemple, le titre des Cavaliers en 2016 et celui des Warriors en 2018 valent autant dans nos calculs. L’ambition est de parvenir à réaliser le classement le plus objectif possible. Préparez-vous cependant à des bizarreries, voire même à des scandales !

Tous les mercredis, cet article sera actualisé et nous vous dévoilerons 5 nouvelles positions, accompagnées d’un bref rappel de la carrière du joueur. La semaine suivante, le joueur qui aura été le plus plébiscité lors de notre sondage hebdomadaire se verra consacrer un portrait plus complet.

(L’autre) top 100 all-time, c’est parti ! Nous avons présenté jusqu’à présent les 25 premières positions. Aujourd’hui, nous dévoilons les places 66 – 61 !

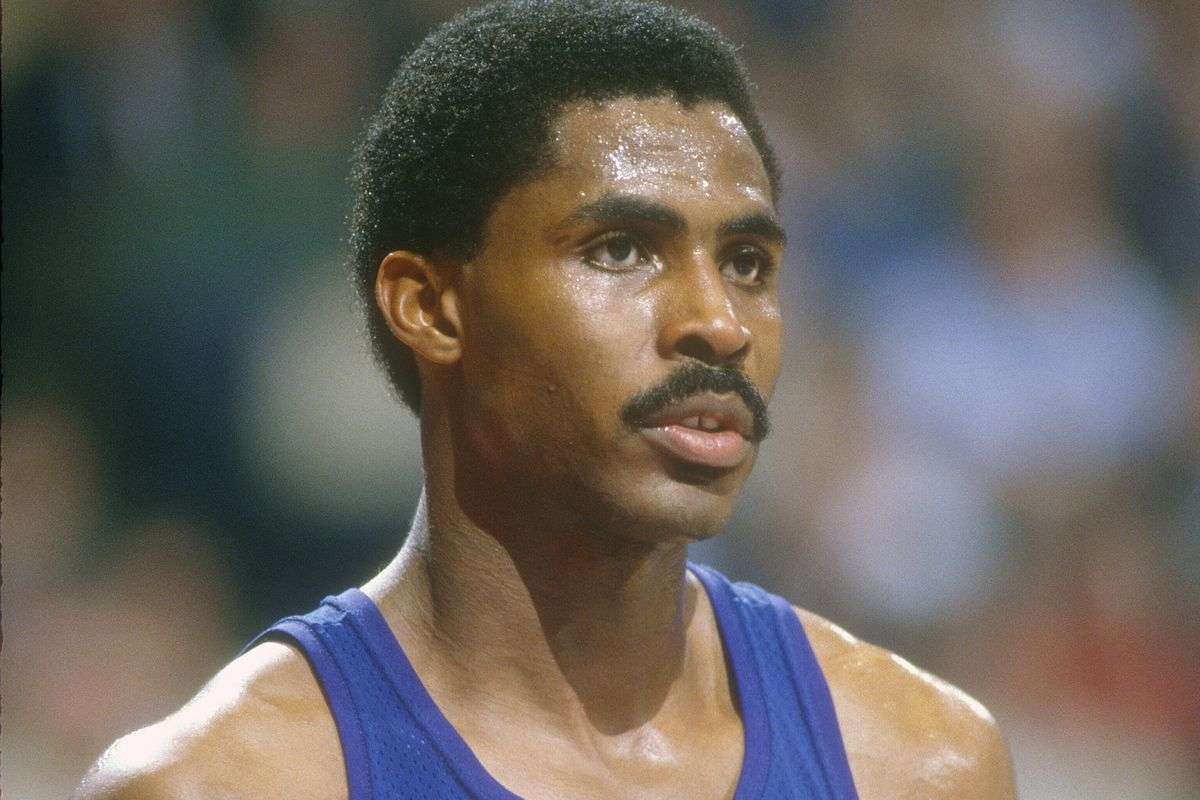

100ème : Spencer Haywood

— Sa note : 55,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Cette 100ème place de notre classement illustre topiquement l’envie de mêler l’ensemble des Ligues que le basketball américain a connu. Spencer Haywood, ailier-fort des seventies, a en effet commencé sa carrière en ABA, du côté de Denver. Il s’y est d’ailleurs particulièrement illustré, en terminant la saison en tant que meilleur scoreur et rebondeur (30 points, 19,5 points) ! Hormis lui, seuls Chamberlain (37,6), Bellamy (31,6) et Robertson (30,5) ont scoré autant pour leur première saison professionnelle. Cette saison d’exception lui permet d’être nommé MVP, alors même qu’il n’était alors que rookie.

Haywood a rapidement fait le saut vers la NBA, en rejoignant les Supersonics de Seattle. Son arrivée en NBA est d’ailleurs marquée par une affaire judiciaire qui porte son nom, par laquelle la Cour Suprême américaine autorise les athlètes à intégrer la Grande Ligue sans avoir réalisé un cursus universitaire complet (4 années). Dans une équipe très faible collectivement, Haywood s’impose comme un monstre individuel, comme en témoigne sa saison 1972-73, terminée avec quelques 29,2 points, 13 rebonds et 2,5 passes décisives.

Son niveau individuel décroit cependant rapidement, alors que le joueur tombe dans la cocaïne. Son addiction le poursuit de New York à New-Orleans, jusqu’à ce qu’un point de non retour soit atteint en 1980, alors que le joueur évolue du côté de Los Angeles (champion NBA aux côtés de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar). Alors que les finales NBA battent leur plein, Haywood est renvoyé de l’équipe par Paul Westhead, en raison de sa consommation excessive de drogue et des conséquences de la substance sur son comportement.

Il prend finalement sa retraite professionnelle en 1983, après une pige en Italie et deux saisons sans véritable saveur du côté de Washington. A posteriori, sa carrière est surtout génératrice de regrets. À l’âge de 20 ans, Spencer Haywood avait tout en magasin pour devenir un acteur majeur des années 1970, aux côtés de Kareem Abdul-Jabbar. Le palmarès présenté dans le tableau ci-dessus le démontre d’ailleurs : ses dernières nominations (All-NBA, All-star) datent de 1975. Sa fin de carrière en eau de boudin ne l’a pas empêché d’intégrer le hall-of-fame, en 2015. C’est bien le moindre mal, pour récompenser la carrière d’un joueur hors norme, minée par les démons de l’homme.

***

99ème : Nate Thurmond

— Sa note : 56 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Nate the Great. Le surnom se suffit à lui-même. Monstre des raquettes pendant 15 années (964 rencontres disputées en saison régulière, 81 en playoffs), Thurmond reste dans les mémoires comme étant l’un des rebondeurs les plus impressionnants de l’Histoire. Quelques 46 ans après sa retraite, il est encore le 11ème rebondeur le plus prolifique de la Grande Ligue, avec un total de 14 464 prises (pour 14 434 points, ce qui constitue une belle curiosité). Et encore, en la matière, ce n’est pas le plus impressionnant. Si l’on veut bien excepter Bob Pettit, Bill Russell et Wilt Chamberlain, Nate Thurmond possède tout bonnement la meilleure moyenne de rebonds en carrière, puisqu’il en prenait très exactement 15,52 par match (record à 42 un soir de 1965 face à Détroit).

Pour autant, limiter le pivot à un poste d’éboueur sous les cercles serait lui rendre un bien piètre hommage. Coéquipier de Wilt Chamberlain au début de sa carrière aux Warriors, il doit se contenter d’un poste d’ailier-fort qui ne convenait ni à ses mensurations (2m11, 105 kilos) ni à son jeu, lui qui était inoffensif ou presque à plus de trois mètres du cercle adverse. Le départ de Chamberlain de Philadelphia permet de replacer son jeune coéquipier à son poste naturel. Bien que souvent embêté par les blessures, Thurmond réalise quelques saisons de mammouth, dans des équipes moyennes, à l’instar de Spencer Haywood (exemple de la saison 1967-68 : 20,5 points, 22 rebonds, 4,2 passes décisives de moyenne, mais seulement 43 victoires).

C’est là l’une des deux grosses tâches sur son curriculum vitae (avec le fait qu’il n’a jamais été nommé dans une All-NBA team, barré dans cette quête par Chamberlain et Russell, en cette époque où seules deux équipes étaient nommées en fin de saison). Nate Thurmond n’a jamais été le franchise player d’une équipe qui pouvait prétendre au titre NBA. Il fait d’ailleurs partie de cette catégorie peu enviable des monstres sans bague. Il a certes disputé une première finale NBA en 1964, mais il n’était alors que rookie. Aux côtés de Rick Barry, il en joue une seconde en 1967, perdu face aux 76ers de Chamberlain (14,2 points, 26,7 rebonds de moyenne en finale… à 34 % au tir !).

Il demeure par contre dans les mémoires de tous les observateurs comme étant le premier joueur de tous les temps à réaliser officiellement un quadruple-double, à l’occasion de sa toute première rencontre sous le maillot des Bulls : 22 points, 14 rebonds, 13 passes décisives, 12 contres.

Son palmarès collectif demeure donc désespérément vide, ce qui contribue à expliquer sa place – très basse – dans ce classement. Nul doute, en effet, que ses accomplissements statistiques ne reflètent qu’une partie de sa véritable greatness.

***

98ème : George Mikan

— Sa note : 56,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Un crève-cœur. Un vrai. Si vous suivez un peu nos travaux, vous aurez peut-être remarqué que votre actuel serviteur est un aficionado assumé de l’Histoire de la NBA. À cet égard, j’ai un affect naturel pour les joueurs les plus anciens. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que nous avons réservé à George Mikan le dernier épisode de la saison 1 du Magnéto. Et pourtant, le voici “seulement” en 98ème position de notre classement.

Mikan est la première superstar du basketball américain. Surnommé sobrement Mr. Basketball, il a dominé la Ligue comme peu de joueur l’ont un jour dominée. Meilleur scoreur (3x consécutivement), meilleur rebondeur (2x, étant précisé que les rebonds ne sont comptés que depuis 1950), il est la pièce centrale de la dynastie originelle, celle des Lakers de Minneapolis, qui ont soulevé le trophée à 5 reprises en 6 ans, entre 1949 et 1954. Au cours de cette période, seuls les Royals sont venus à bout de Mikan, en finales de conférence 1951.

Certes, le pivot était bien entouré, puisqu’il cohabitait avec Slater Martin, Jim Pollard et Vern Mikkelsen. Néanmoins, la star, c’était lui. Il est aujourd’hui une double victime. Celle de son époque, tout d’abord. Il a en effet définitivement quitté la NBA en 1956 (première retraite à la fin de la saison 1953-54), alors que le trophée de MVP, celui de MVP des finales ou les All-defensive team n’existaient pas encore. Nous parlons pourtant d’un joueur qui, légitimement et sans aucune exagération, aurait pu être triple MVP et quintuple MVP des finales.

Celle de son corps, ensuite. Mikan a la carrière la plus courte de l’ensemble de notre top 100 (439 matchs de saison régulière, 71 de playoffs). Ce sont les blessures qui l’ont poussé à prendre sa première retraite en 1954, avant d’en sortir rapidement mais pour une seule année, prenant en pitié les piteux résultats des Lakers en son absence.

Ses statistiques sont malgré tout monstrueuses, en saison régulière comme en post-season. Il est le premier joueur à avoir inscrit 60 points en un match (61, en 1952). Pendant 10 ans, il était également le seul a avoir terminé une saison avec au moins 28 points / match (1949, 1951, le second joueur étant Bob Pettit, en 1959). Il a remporté 18 des 20 séries de playoffs qu’il a disputées. En somme, il a véritablement tout écrasé sur son passage.

Sans spoil aucun, si le colosse de son époque (2m08, 110 kilos) avait évolué dans une NBA mieux installée, qui récompensait plus volontiers ses stars, George Mikan possèderait un classement bien plus conforme à son impact historique. Toutefois, à la vue de son dossier, des noms des joueurs restés à la porte de notre classement et de l’appétence de notre algorithme pour la longévité, le voir intégrer notre top 100 constitue déjà une véritable performance. De cela, vous vous en rendrez compte au fur et à mesure des semaines.

***

97ème : Alex English

— Sa note : 56,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Permettez-nous de faire court sur le cas d’Alex English, puisqu’un portrait complet lui a récemment été dédié sur notre site. Les observateurs lointains de la Ligue pourront cependant être surpris de sa présence dans le présent top. Les plus assidus, eux, risquent a contrario de s’étonner de le trouver si bas.

Évoquer Alex English, c’est forcément se plonger dans le run & gun des Nuggets de Denver des années 1980. L’équipe dirigée par Doug Moe n’avait qu’un objectif : scorer au moins 1 point de plus que l’adversaire. Et lorsqu’il s’agissait de mettre la balle orange dans le panier adverse, English était loin d’être manchot. Très loin, même. On parle en effet d’un homme qui trône actuellement en 21ème place des meilleurs scoreurs de tous les temps (25 613 points) et qui s’est avéré être le marqueur le plus prolifique de la décennie 1980 (21 133 points en 813 matchs de saison régulière, soit 26 par match). Rien que cela.

Il reste d’ailleurs dans les mémoires pour ses lay-up, dans lesquels il était capable d’imprimer énormément d’effet pour éviter le contre de l’intérieur adverse. Hall-of-famer et octuple All-star, il est une figure majeure de la franchise des Rocheuses, dont il a porté le maillot à 837 reprises (un record). Et si un pivot Serbe n’était pas en train de marquer l’histoire sous ce même maillot, English pourrait encore être considéré comme le meilleur joueur de l’histoire des Nuggets.

***

96ème : Damian Lillard

— Sa note : 57 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Voici donc le premier joueur en activité à faire irruption dans notre classement. Saisissons l’occasion pour rappeler que les chiffres qui ont servi de base à nos calculs ont été arrêtés à l’été 2022, avec le sacre des Warriors. Ceci explique, par exemple, pourquoi nous indiquons que Damian Lillard possède 6 sélections au All-star game, alors qu’il vient de décrocher sa 7ème étoile à Utah en 2023.

Récemment nommé parmi les 75 meilleurs joueurs de tous les temps, le meneur des Trailblazers s’impose comme un scoreur hors pair et comme l’un des tous meilleurs shooteurs de l’Histoire. À l’heure de la rédaction de ces lignes, il est d’ailleurs le 6ème scoreur le plus prolifique à trois-points (2 334 ogives primées, à 37,2 % de réussite globale). Depuis le milieu des années 2010, il est considéré comme une véritable superstar, non seulement de son poste, mais aussi de la NBA toute entière. Figure de sa franchise dont il est récemment devenu le meilleur marqueur, on peut regretter que son front-office l’ait si mal entouré depuis sa draft en 2012.

En effet, Damian Lillard semble être l’un de ces joueurs qui peuvent mener leur franchise au titre NBA. Il a d’ailleurs visité les finales de la conférence ouest en 2019, alors que son side-kick principal était CJ McCollum. Leader du vestiaire, fidèle parmi les fidèles (même si ses détracteurs indiquent à raison qu’il est plus facile d’être fidèle lorsqu’on gagne 50 à 60 millions de dollars par saison), Dame fait surtout preuve d’une “clutchitude” à toute épreuve. Il a ainsi inscrit le tir de la qualification au buzzer en 2014, face aux Rockets, sur un service de Nicolas Batum (premier tour de playoffs), avant de rééditer la performance en 2019 face à Oklahoma (premier tour également). Ce tir, légendaire, a entraîné la fin d’un cycle au Thunder, en précipitant les départs de Paul George et de Russell Westbrook.

En somme, Lillard est une figure marquante de notre NBA contemporaine. À ce titre, sa place dans notre classement n’est pas particulièrement surprenante. Lorsqu’on se souvient qu’il a encore au moins 5 saisons de haut niveau dans les jambes, nul ne peut douter qu’il terminera sa carrière à une place plus flatteuse encore.

***

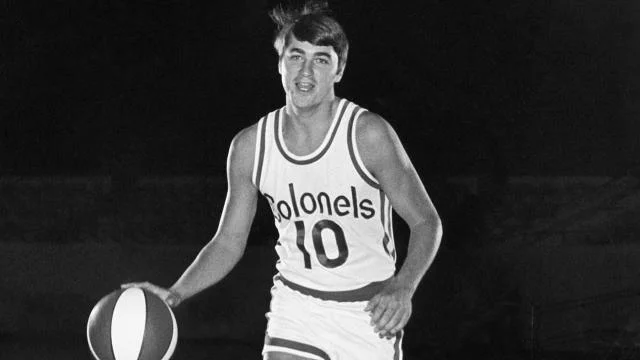

95ème : Louie Dampier

— Sa note : 57 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Comment décrire Louie Dampier sans prononcer le mot “légende” ? Pourtant, il y a fort à parier que nombreux sont ceux qui ignorent jusqu’à son existence. En 95ème position de notre classement se trouve ni plus ni moins que l’une des trois (?) figures les plus marquantes de l’histoire de la ABA, la Ligue concurrente de la NBA aux tournants des années 1970.

La carrière du meneur aurait pu être bien différente, puisqu’en 1967, il a été à la fois sélectionné en 38ème position de la draft NBA par les Royals de Cincinnati et au premier tour de la draft ABA par les Colonels de Kentucky. Dans la mesure où il sortait de trois années pleines à l’université de Kentucky (3 saisons, 80 matchs, 19,7 points, 5 rebonds et 2 passes décisives de moyenne), Little Lou a fait le choix logique de rester au bercail.

Grand bien lui en a pris. Il domine la Ligue dès sa saison rookie, en formant avec le très méconnu Darel Carrier un backcourt particulièrement énergique et adroit. Car si Dampier était rapide et particulièrement à l’aise balle en main, il était avant tout un esthète dans l’art du trois-points (qui a été instauré en ABA avant que la NBA ne reprenne l’idée en 1979).

Il dispute 9 saisons pour le compte des Colonels et autant de campagnes de playoffs. Auteur d’une saison grandiose en 1969-70 (26 points, 5,5 rebonds, 3 passes décisives, 6ème du classement du MVP), il mène son équipe jusqu’en finale de conférence (défaite 4 – 1 face aux Pacers). L’année suivante, il rallie même les finales ABA, échouant au match 7 face au Stars d’Utah, bien accompagné de Dan Issel et de Carrier. Il finit par remporter la bague en 1975, en tant que troisième option de l’équipe, derrière Issel, toujours, et surtout l’immense Artis Gilmore.

Il quitte la ABA contraint et forcé en 1976-77, lorsque la Ligue a été absorbée par la NBA. Il demeure donc, et cela à tout jamais, comme le joueur ayant disputé le plus de rencontres (728) et de minutes (27 770) au sein de cette seconde Ligue. Il en est également le meilleur scoreur (13 726 points) et passeur (4 044 passes décisives). Excusez du peu.

Dampier n’évolue que 3 saisons en NBA, sous le maillot de Spurs. Il a déjà 32 ans et s’accommode assez mal au changement de jeu (232 matchs, 6 points de moyenne).

Évidemment nommé dans la All ABA-time Team, il est également hall-of-famer depuis 2015. En somme, Louie Dampier est un grand monsieur du basketball américain. Et pour être absolument transparent, il est de ces joueurs méconnus qui ont motivé la création de ce top 100.

***

94ème : Paul Arizin

— Sa note : 57 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Attention, scoreur. Paul Arizin, ailier aux dimensions idéales (1m93, 90 kilos) était l’un des tous meilleurs de son temps pour placer la balle dans le panier adverse. Né à Philadelphia de parents français, Pitchin Paul a réalisé l’ensemble de sa carrière dans la ville de l’amour fraternel. En effet, après 3 années passées à l’université de Villanova, il est sélectionné par les Warriors… de Philadelphia par le biais d’un territorial pick en 1950. Le territorial pick, utilisé en NBA jusqu’en 1965, permettait à une équipe de sélectionner un joueur qui a été formé dans les universités situées dans un rayon de 50 miles.

All-star et rookie de l’année, Arizin devient meilleur scoreur de la Ligue dès sa saison sophomore (25,4 points / match). Cette seconde saison aurait également pu être la dernière de sa carrière. En effet, entre 1952 et 1954, il sert dans la marine américaine pendant la guerre de Corée. Cette césure de deux années pleines n’aura… absolument aucune répercussion sur son jeu et son talent.

Il réintègre le roster des Warriors en 1954-55 et forme avec Neil Johnston un duo phénoménal et dominant. Les deux bonhommes mènent d’ailleurs les Warriors au titre NBA en 1956, en venant à bout des Nationals de Syracuse au premier tour (équivalent de nos actuelles finales de conférence) avant d’écraser les Pistons de Fort-Wayne en finale. S’il avait existé, le trophée de MVP des finales serait naturellement revenu entre les mains d’Arizin, qui affiche 27,6 points, 8 rebonds et 3 passes décisives à 42,6 % au tir (un chiffre très honorable pour l’époque, seulement dépassé par 9 joueurs au cours de la saison régulière, dont Arizin lui-même).

Ce sera son seul et unique titre NBA, puisque la dynastie verte des Celtics a démarré l’année suivante. L’ailier a écumé les parquets de la Ligue jusqu’en 1962, en dépassant chaque saison la barre symbolique des 20 points de moyenne et en étant nommé All-star chaque saison. Il demeure dans les mémoires pour être l’un des tous premiers à avoir importé le jump shot dans le basketball américain.

Il quitte la Grande Ligue en fanfare, par une élimination en finale de conférence (alors jouée au second tour) par les Celtics en 7 matchs. Il inscrivait encore quelque 21,9 points / match, ce qui constituait alors un record pour une dernière saison en carrière (battu en 1965 par Bob Pettit). Nommé parmi les 25, 50 puis 75 meilleurs joueurs de tous les temps, Pitchin Paul a été intronisé au hall-of-fame en 2006. Pour une raison qui nous échappe totalement, son numéro 11 n’a jamais été retiré par les Warriors… ce qui arrange bien Klay Thompson !

Il part disputer quelques saisons dans l’Eastern Basketball Association, Ligue mineure dont il est élu MVP en 1963, honneur qu’il a toujours frôlé en NBA (2ème en 1956, 3ème en 1957, 5ème en 1959…).

***

93ème : Anthony Davis

— Sa note : 58 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Voici un cas qui promet de diviser. Récemment nommé parmi les 75 plus grands de tous les temps (ce qui n’avait pas manqué de faire jaser), Anthony Davis figure en 93ème place de notre classement. Passé par Kentucky, comme Louie Dampier, the Unibrow fascine autant qu’il agace. Phénomène des parquets (les 10 matchs à cheval entre novembre et décembre 2022, mamamia !), Davis souffre cependant depuis le début de sa carrière d’un corps trop fragile pour le sport professionnel. Et cela ne va pas en s’arrangeant : depuis son arrivée aux Lakers, en 2019-20, l’intérieur (ailier-fort ? Pivot ?) a manqué la bagatelle de 132 rencontres de saison régulière, sur un total de 306 (soit 43 % !).

Lorsqu’il est en forme, AD se révèle dominateur des deux côtés du terrain, ce que laissait déjà présager les draft report. L’enfant de Chicago a d’ailleurs été sélectionné en 1re position de la cuvée 2012 par les Pelicans, dont il a défendu les couleurs pendant 7 saisons. Parmi celles-ci les projecteurs peuvent être braqués sur la saison 2017-18. Pilier de la défense intérieure de New-Orleans (bien aidé, au périmètre, par Jrue Holiday), Davis éclabousse la saison régulière de son immense talent pendant 75 rencontres (un record en carrière) : 28,1 points, 11,1 rebonds, 2,3 passes décisives, 1,5 interception et 2,6 contres de moyenne (meilleur contreur de l’exercice). Il termine 3ème du classement du MVP, derrière James Harden, lauréat, et LeBron James, mais aussi 3ème de la course au meilleur défenseur de l’année. Après cela, il a activement contribué au sweep des Blazers au premier tour des playoffs, avant de baisser pavillon en demi-finale de conférence face aux Warriors de Curry et Durant.

Si le volet individuel de son palmarès est vierge de tout trophée (si l’on excepte un trophée de MVP de All-star game 2017), il en est autrement du volet collectif. Sa première saison du côté de Los Angeles a en effet été couronnée de succès dans la bulle d’Orlando, au terme d’une campagne de playoffs où le plus beau sourcil du globe a marché sur l’ensemble de la concurrence : 30 / 9,5 / 4 / 1,5 / 1,5 au premier tour contre Portland, 25 / 12,5 / 4 / 1 / 1,5 sur la tronche de Capela en demi-finale, 32 / 6 / 2,5 / 1,5 / 0,5 dans la musette de Jokic en finale de l’ouest puis un “timide” 25 / 11 / 3 / 1,5 / 2 face à Adebayo en finale. S’il n’a pas été nommé MVP des finales, il était probablement le meilleur Angelenos sur l’ensemble des playoffs.

Il semble toutefois peiner à prendre le rôle de “mâle alpha” d’une franchise, ce qui lui vaut également son lot de critiques. Sur son niveau intrinsèque, par contre, même les détracteurs les plus farouches se font muets. Ce silence explique probablement la place d’Anthony Davis dans ce top.

***

92ème : Buck Williams

— Sa note : 58,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Qui met Buck Williams dans son top 100 des plus grands de l’Histoire ? Personne, absolument personne. Et quelque part, il y a un fond de logique. Il n’en demeure pas moins que, statistiquement, la carrière d’Ajax – longue de 17 saisons et 1 307 rencontres régulières – vaut le détour.

Le bonhomme n’a pourtant commencé le basketball qu’à l’âge de 14 ans. Cela ne l’empêche pas d’intégrer l’université du Maryland pour trois saisons, avant d’être sélectionné en 3ème position de la draft 1981 (derrière Mark Aguirre et Isiah Thomas), par les Nets du New Jersey. Il s’impose immédiatement dans le paysage de la Grande Ligue, au point d’honorer sa première sélection d’All-star dès son exercice rookie. Pas franchement scoreur, bien qu’évidemment très capable, l’ailier-fort est par contre un rebondeur féroce, malgré un physique pas forcément taillé pour la lutte avec les gros sous les cercles (2m03, 97 kilos).

Rookie de l’année en 1982, Buck Williams réalise une seconde saison de grande envergure (17 points, 12,5 rebonds, 59 % au tir, All-star et All-NBA), dans une équipe des Nets qui s’incline au premier tour des playoffs face au voisin New Yorkais. Régulier comme une horloge suisse, le joueur maintient ces statistiques sur l’ensemble de son passage à New Jersey, franchise qu’il quitte en 1989 par un trade de l’autre côté du pays, à Portland.

Dans l’Oregon, sa polyvalence va crever l’écran. Certes, sa contribution offensive décroît. Quoi de plus normal, dans une franchise qui possède un scoreur naturel comme Clyde Drexler et un lieutenant comme Terry Porter ? En contrepartie, l’ailier-fort s’impose comme l’un des tous meilleurs défenseurs intérieurs de la Ligue. Déjà nommé dans la seconde équipe défensive en 1988, il intègre la première pour sa première saison chez les noir et rouge. Mieux, il dispute ses premières finales NBA, qu’il traverse sans grand impact, bien canalisé par la défense étouffante des Bad boys de Detroit.

Les années passent et son impact offensif se réduit à peau de chagrin. Avec la trentaine, Buck Williams devient un role player de luxe, qui convertit 55% de ses tirs, sans jamais manquer une rencontre et qui fait vivre un calvaire au meilleur attaquant adverse (4 sélections All-defensive team en carrière). Il s’incline à nouveau en finale NBA 1992, face aux inévitables Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen.

Comment expliquer sa présence dans le présent article ? L’argument majeur semble être sa polyvalence (17 000 points, 13 000 rebonds !), son niveau en début de carrière et, par-dessus tout, sa longévité au haut niveau dans des équipes compétitives. Le cocktail et les critères retenus lui octroient ainsi 58,5 points bien mérités, lui qui a durablement marqué sa première franchise, dont il peut être considéré comme le 3ème meilleur joueur de l’Histoire, derrière Julius Erving et Jason Kidd (et devant Kevin Durant !).

***

91ème : Maurice Cheeks

— Sa note : 58,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : La parole est à nouveau donnée à la défense. C’était un enjeu majeur à l’heure de confectionner le classement : ne pas mésestimer l’impact défensif de ceux qui se sont révélés être les meilleurs dans cet art. Je conviens volontiers que le dosage a été difficile à réaliser.

Maurice Cheeks, un peu à l’instar de Buck Williams, est loin de la superstar qu’ont pu être George Mikan, Paul Arizin ou Anthony Davis. Ses moyennes en carrière sont d’ailleurs celles d’un role player : 11 points, 2,8 rebonds, 6,7 passes décisives et 2,1 interceptions. Il y a pourtant des choses qui comptent et qui ne sont que mal traduites par les statistiques brutes.

Meneur de petite taille (1m85, 81 kilos), Cheeks a eu une carrière surdimensionnée par rapport à sa position de draft : 36ème en 1978. Sélectionné par les 76ers, il intègre un roster très ambitieux, déjà composé de Julius Erving, Doug Collins, Darryl Dawkins et Bobby Jones. Son profil, parfait dans ce genre d’équipe, le propulse directement en tant que titulaire (82 rencontres disputées en 1978-79, 82 fois titulaire). Gestionnaire, passeur et défenseur, il nourrit à merveille les insatiables scoreurs qu’il côtoie. Il sort également de sa boîte quand cela se révèle nécessaire, comme lors de ce game 4 des demi-finales de conférence 1979 (face aux Spurs, alors à l’est), terminé avec 33 points, 6 rebonds, 9 passes décisives et 6 interceptions.

L’alchimie se traduit collectivement, avec une défaite en finale NBA 1980 face à Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Le fait de rendre 20 centimètres au rookie qu’était Magic ne l’a pas empêché de rendre la tâche particulièrement complexe au futur meneur de l’Histoire.

Avec l’addition de Moses Malone, Philly remporte le titre NBA en 1983. L’unique de la carrière de Mo, longue de 15 années (1 101 rencontres de saison régulière, 133 de playoffs). Éternelle 3ème ou 4ème option offensive, il développe petit à petit un passing efficace. Dans son rôle de meneur défensif, il honore 3 sélections consécutives au All-star game en milieu de carrière (15,4 points, 3 rebonds, 9,2 passes décisives, All-star et All-defensive 1st team en 1985-86).

Avec ses 7 392 passes décisives en carrière, il occupe encore actuellement la 15ème position des passeurs les plus prolifiques de la Grande Ligue. Ses 2 310 interceptions le classent en 6ème position, derrière Payton, Jordan, Kidd ou encore Stockton. Éternellement oublié, même par le hall-of-fame (intronisé bien tardivement, en 2018), il a réalisé une longue carrière d’une constance remarquable, qui lui permet de clôturer cette première dizaine de places de notre classement !

***

90ème : Paul Silas

— Sa note : 59,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Commençons par rendre hommage à cette immense figure de la NBA, qui nous a quittés le 11 décembre dernier. Paul Silas, c’est 16 années à fouler les terrains de la Grande Ligue en tant que joueur, puis 22 sur les bancs de tout le pays, en tant qu’assistant coach (11 années, à New Jersey, New York, Phoenix et Charlotte) et coach principal (11 années, à San Diego, Charlotte et Cleveland).

Avec Buck Williams, il s’agit certainement de la plus grande surprise du classement à l’heure actuelle. Il faut dire que le palmarès du joueur fait un poil maigrelet pour prétendre à une place dans les 100 meilleurs joueurs de l’Histoire du basketball américain, avec 2 petites sélections au All-star game (1972 et 1975) et aucune nomination dans les meilleures équipes de la saison.

L’ailier-fort (2m01 et 99 kilos), acharné du rebond et de la défense, s’est pourtant imposé comme un solide titulaire dans toutes les équipes dont il a porté le maillot. Et le bonhomme a vadrouillé. Toujours présent sur le parquet, à l’exception de la saison sophomore minée par une blessure (46 matchs joués cette saison-ci, 22 matchs manqués sur les 15 autres saisons !), il présente la drôle de particularité, à l’instar de Nate Thurmond par exemple, d’avoir attrapé plus de rebonds que d’avoir inscrit de points en carrière. Il faut dire qu’il est le 21ème meilleur rebondeur de tous les temps (12 327), BAA, ABA et NBA confondues.

Relativement maladroit au tir (43,2 % en carrière), il n’a jamais été une véritable option offensive de ses équipes, si ce n’est en 1972, sous le maillot des Suns. Dans une équipe qui a manqué les playoffs malgré 49 victoires, Silas inscrit 17,5 points par soir, qu’il accompagne de 12 rebonds et 4,3 passes décisives. Des chiffres qui, mine de rien, n’ont été cumulé que par 18 autres joueurs depuis 1946.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les franchises dans lesquelles il a évolué ont été globalement compétitives. Il remporte deux titres avec les Celtics des années 1970, aux côtés de Dave Cowens, John Havlicek et Jo Jo White. Il formait d’ailleurs avec le premier cité une raquette particulièrement étouffante défensivement. Il est à nouveau champion NBA en fin de décennie sous un autre maillot vert, celui des Supersonics de Seattle.

Papa Bear a, en tout et pour tout, disputé 1 254 matchs de saison régulière et 163 de playoffs. Cette longévité, doublée au rôle défensif qu’il remplissait à merveille, lui octroie un nombre certain de points. Apprécié par les statistiques avancées, Paul Silas occupe notre 90ème place, étant précisé – même si cela va certainement de soi – que sa seconde carrière NBA n’a pas été prise en compte dans l’établissement des calculs. Et tant mieux pour le principal intéressé, head coach de la pire équipe de l’Histoire, les Bobcats de 2012 (7 victoires, 59 défaites).

***

89ème : Alonzo Mourning

— Sa note : 59,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Le cas d’Alonzo Mourning est à la fois diamétralement opposé et un poil similaire à ceux des derniers joueurs présentés. Diamétralement opposé, d’abord, car Zo était une superstar, une vraie, mais aussi parce que sa carrière entière a été minée par de trop nombreuses blessures. Son talent était nettement supérieur à la régularité que son corps pouvait lui offrir. Un poil similaire, ensuite, puisque nous décrivons à nouveau un esthète défensif, nommé à deux reprises Defensive player of the year, accomplissement que seule une toute petite poignée de joueurs est parvenue à réaliser (Moncrief, Eaton, Rodman, Olajuwon, Mutombo, Wallace, Howard, Leonard, Gobert).

Sélectionné par Charlotte en seconde position de la draft 1992 (derrière Shaquille O’Neal), Mourning sortait d’un cursus complet et très convaincant (dernière saison en 21,3 / 10,7 / 1,7 / 0,6 / 5) pour le compte de l’université de Georgetown, par laquelle était déjà passé Patrick Ewing quelques années auparavant. Son caractère bien trempé se traduit sur le terrain par une propension rarement vue à monter au contre.

Dominant dès sa première saison, l’intérieur (qui a essentiellement évolué au poste de pivot et qui en avait les dimensions (2m08, 110 kilos)) quitte Charlotte après trois saisons, pour des raisons d’incompatibilité d’humeur avec son meilleur coéquipier, Larry Johnson (avec lequel il se battra en plein match quelques années plus tard) et, selon ses dires, parce que sa direction refusait de lui offrir le contrat qu’il méritait.

Peu importe les raisons, finalement. Il rejoint le Heat de Miami en 1995, déjà auréolé de deux étoiles d’All-star. En Floride, il se voit confier le rôle de franchise player, secondé par un Tim Hardaway en pleine force de l’âge. Après une saison moyenne (42 victoires, sweep au premier tour des playoffs), il contribue à mener Miami au sommet de sa conférence en 1997, et rallie les finales de conférence (défaite 4-1 face aux Bulls).

Si l’on se fie aux récompenses individuelles, il atteint son prime en 1999 et 2000. Au cours de ces deux années, il est le meilleur contreur de la Ligue, le meilleur défenseur et un All-NBA incontestable. Aligner Zo sous les cercles, c’était alors l’assurance d’avoir une protection de cercle ultra-élite, quasi 4 contres par rencontres, ainsi que 21 points et 10 rebonds. Vous pouviez difficilement en vouloir plus.

Son corps le lâche néanmoins au début de notre siècle (13 matchs en 2000-01, une saison blanche en 2002-03). Il est laissé libre à l’issue de son contrat et signe pour le compte des Nets, qui venaient d’atteindre les finales NBA deux années de suite. Il n’y reste qu’un an et demi et resigne à Miami en mars 2005. Pour la belle histoire. Elle le sera. Désormais vétéran et avec un temps de jeu limité (15 / 20 minutes), Mourning fait ce qu’il peut encore faire : défendre. Il claque encore 2,5 contres / match (soit presque 5 sur 36 minutes !) et fait partie de l’équipe victorieuse en 2006, en tant que doublure de … Shaquille O’Neal. La boucle est bouclée.

***

88ème : Vince Carter

— Sa note : 60 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Après avoir fait la part belle aux surprises, notre classement revient à l’orthodoxie ! Enfin presque. Si Vince Carter est membre de tous les top 100 all-time qui sont consultables sur les internets, force est d’admettre qu’il se situe un chouilla bas dans le nôtre.

Deux choses marquent avant tout sa carrière. La première, c’est évidemment sa faculté à dunker, que ce soit en match ou lors des concours organisés lors du All-star week-end. Il existe d’ailleurs une certaine unanimité à ce sujet : Vince Carter est le plus grand dunkeur de l’Histoire de la NBA. Malheureusement, le spectacle n’est pas quantifiable et n’a donc pas été pris en compte dans nos calculs. Parce que spectaculaire, Vinsanity l’était et ce n’est pas Fred Weiss qui nous contredira.

La seconde, c’est la longévité extraordinaire dont le joueur a fait preuve. Drafté en 1998 par la toute jeune franchise de Toronto (5ème position, derrière Michael Olowokandi, Mike Bibby, Raef Lafrentz et Antawn Jamison, mais devant Dirk Nowitzki ou Paul Pierce), Carter n’a raccroché définitivement les sneakers qu’en 2020, à l’âge de 43 ans, ce qui explique qu’il n’a pas encore été intronisé au hall-of-fame (il faut attendre a minima 3 ans pour prétendre à l’intégrer). Néanmoins, pour tous les joueurs récemment retraités qui l’intégreront à coup sûr (94,5 % pour Vince Carter, selon basketball-référence), nous avons fictivement considéré que le joueur était d’ores et déjà membre du mémorial de Springfield.

22 années de carrière, donc, sous le maillot de quelque 8 franchises NBA. Néanmoins, l’athlète bondissant n’a pas toujours joué les globe-trotter. Il a en effet passé 7 saisons à Toronto, avant de disputer 5 exercices du côté des Nets de New-Jersey. La séparation avec la franchise canadienne est d’ailleurs source de regrets, au point que son maillot n’a toujours pas été retiré, malgré des performances iconiques (exemple de la saison 2000-01 : 37,6 points, 5,5 rebonds, 4 passes décisives à 46 % au tir et 41 % de loin, demi-finaliste de playoffs, campagne au sein de laquelle il a scoré 50 points face aux 76ers).

Scoreur génial en début de carrière (25 728 points en carrière tout de même, 20ème de tous les temps), il s’est mué en vétéran de luxe avec les années. C’est ainsi qu’il a joué le mentor à Memphis, Sacramento ou à Atlanta, aux côtés de Trae Young. L’on peut déplorer qu’il n’a pas su remporter la moindre bague au cours de ses 22 années de carrière (un record de longévité, d’ailleurs). Sa légende, déjà bien garnie par ses dunks particulièrement sauvages, n’en aurait été que plus belle.

***

87ème : Reggie Miller

— Sa note : 60,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Nous parlions de scoreurs et d’icones. Voilà deux termes qui correspondent particulièrement bien au joueur qu’était Reggie Miller, dont la greatness globale supplante de loin ses accomplissements chiffrés.

Reggie Miller n’aurait pourtant jamais dû jouer au basket. Né avec des déformations aux jambes, il n’était même pas certain qu’il puisse un jour courir comme n’importe quel enfant. Il a d’ailleurs toujours gardé son physique chétif d’asperge (2m01, 83 kilos). Frère cadet de Cheryl Miller, Hall-of-famer également, il a fait ses gammes dans l’ombre de son ainée, avant d’en sortir avec brio. Après 4 années universitaires à Los Angeles, où il s’affirme comme un esthète du scoring et du shooting (22,3 points à 54,3 % au tir et 43,9 % de loin lors de son année senior), il est sélectionné en 11ème position de la cuvée 1987 par les Pacers d’Indiana. Il ne les quittera jamais.

Les Pacers, c’est Reggie Miller. Reggie Miller, c’est les Pacers. Dans l’Indiana, si l’on veut bien exclure la période dorée que la franchise a passée en ABA, il n’y a jamais eu de joueur plus iconique que cet arrière drapé dans son numéro 31. Faut dire que celui-ci a tout fait pour qu’on se souvienne de lui. Tout d’abord, il a joué au plus haut niveau pendant 18 années (1 389 matchs de saison régulière, 144 de playoffs). Il a atteint, ensuite, quelques sommets, notamment dans l’art qu’il maîtrisait le mieux : le tir. Sniper de haute-volée malgré un tir peu académique, Miller en a un jour planté 57 sur la tronche des Hornets en 1992. Il a d’ailleurs été le scoreur le plus prolifique à trois-points pendant quelques années, avec 2 560 tirs primés qui ont fait ficelle (encore 4ème de tous les temps, en attendant que Lillard, LeBron ou Klay viennent le dépasser).

Il était surtout un franchise player dans l’âme. Si son palmarès individuel reste finalement assez peu étoffé (3x All-NBA, 5x All-star), la faute à une concurrence rude lors des années 1990 (Michael Jordan, John Stockton, Mark Price, Tim Hardaway, Gary Payton, Clyde Drexler, Mitch Richmond…), il est la figure de certains moments iconiques dont on parlera encore dans 50 ans. Trashtalker invétéré, il a contribué à faire passer certaines séries de playoffs entre les Knicks et les Pacers à la postérité. Ses prises de bec avec Spike Lee, son choke sign, ses 9 points en 8 secondes… Il ne faut d’ailleurs pas oublier que c’est en battant New York en finale de conférence 2000 que les Pacers ont disputé les seules finales NBA de leur histoire (défaite 4 – 2 face aux Lakers).

22ème scoreur le plus prolifique avec ses 25 279 points, il a évidemment été intronisé au Hall-of-fame et a récemment été nommé parmi les 75 greatest. C’est donc tout naturellement que le Knick Killa figure également dans notre classement.

***

86ème : Jerry Lucas

— Sa note : 60,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Il est possible de dominer d’au moins deux manières en NBA. Physiquement, tout d’abord. Intellectuellement, ensuite. Et lorsque l’intelligence se met au service du jeu et que les attributs physiques sont solides, vous faites face à un véritable monstre. Dans cette catégorie, Jerry Lucas mérite largement sa place.

Surnommé Dr. Memory en raison de sa mémoire extraordinaire (dites-vous que lorsqu’il évoluait à New York en fin de carrière, il a mémorisé les numéros de téléphone de l’annuaire sur 50 pages), Lucas est l’archétype même du joueur qui a avant tout réussi parce qu’il utilisait son cerveau plus encore que ses jambes ou ses bras. Connaissant sur le bout des doigts les systèmes adverses dès le lycée, l’ailier-fort (2m03, 105 kilos) était déjà une brave brute à l’université, du côté d’Ohio State. En trois années (82 matchs), il affiche quelques 24,3 points et 17,2 rebonds de moyenne, à 62,4 % de réussite au tir (MOP, Champion Olympique en 1960).

Pourtant, il n’a pas directement rejoint la NBA, cédant aux sirènes d’une Ligue concurrente, la ABL, et des Cleveland Pipers. La raison ? Monétaire, principalement. Après tout, comme il l’affirmait lorsqu’il a pris sa retraite, Jerry Lucas “n’a jamais eu spécialement le désir d’être basketteur professionnel“. Alors autant que le métier rapporte le plus de beurre dans les épinards. Il n’en sera rien. Les Pipers ont fait banqueroute alors même que leur nouvelle pépite n’avait encore jamais enfilé le maillot. Il a donc été empêché de jouer lors de la saison 1962-63.

Il rejoint la NBA l’année suivante, par le jeu d’un territorial pick à Cincinnati. Il rejoint Oscar Robertson et Jack Twyman. Il importe dans la Grande Ligue l’ensemble de ses qualités, cérébrales et athlétiques. Car nous n’avons pas encore évoqué ces dernières. Jerry Lucas est, et restera probablement à jamais, le 4ème meilleur rebondeur de l’Histoire si l’on retient sa moyenne en carrière : 15,6 / match. Seuls Bob Pettit, Bill Russell et Wilt Chamberlain ont fait mieux. Cela lui a permis de réaliser deux saisons consécutives avec a minima 21 points et 20 rebonds (1964-65 et 1965-66) ! Encore une fois, il tient seulement compagnie à Chamberlain (9 fois !) et à Petit (1 fois).

Jerry Lucas a eu une carrière relativement courte (829 matchs réguliers, 72 de playoffs). Il a remporté une bague de champion en 1973 sous le maillot des Knicks, en tant que role player. Néanmoins, s’il ne fallait retenir qu’une seule chose de son son parcours professionnel, ce sont les mots prononcés par Coach Newell, qui a eu le jeune Jerry sous ses ordres à l’Université : “Lucas est le meilleur joueur que j’ai jamais entraîné, mais aussi le plus altruiste“. Cela vous illustre la classe d’un homme.

***

85ème : Dominique Wilkins

— Sa note : 60,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Dominique Wilkins est de ces joueurs dont on peut se dire “DÉJÀ !” lorsqu’on lit le classement. Oui, déjà, même si cela a été une surprise pour tout le monde. Le natif de Paris, Hall-of-famer et membre des 75 greatest a pourtant marqué la NBA de son empreinte pendant au moins 10 ans. Entre les saisons 1984-85 et 1993-94, la légende d’Atlanta affiche 28 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1,5 interception de moyenne ! A-t-on précisé que lors de la dernière saison de son sélection, il avait 34 ans et qu’il revenait d’une rupture du tendon d’Achille ? Non ? Voilà, c’est fait.

Pour ce qui est de scorer, Wilkins n’a eu que peu d’équivalents dans tout l’Histoire. Pour ce qui est de dunker, c’est d’ailleurs tout pareil. Monté sur ressort, le Human Highlight Film était monstrueux lorsqu’il s’agissait d’écraser la balle dans le cercle adverse. Individuellement et intrinsèquement, il est très probablement l’un des 50 meilleurs de tous les temps (alors même qu’il a été étrangement snobé par les 50 greatest). D’ailleurs, dans une décennie particulièrement concurrentielle, il a été meilleur scoreur de la saison (1985-86, 30,3 points / match), 7x All-NBA et 9x All-star. Cependant, le volet collectif de sa carrière NBA est bien moins rempli. Bien moins.

C’est qu’à Atlanta, où il a évolué 12 saisons, Wilkins a toujours été esseulé et mal entouré. Toujours. Quel a été son meilleur coéquipier ? Dan Roundfield ? Kevin Willis ? Doc Rivers ? Le vieillissant Moses Malone ? Probablement ce dernier. Pourtant, tirée par la locomotive Wilkins, la franchise d’Atlanta est régulièrement allée en playoffs (8x, en tout). Toutefois, elle n’est jamais allée bien loin. Un premier tour et puis s’en va à 5 reprises, une demi-finale de conférence en 3 occurrences, et puis c’est tout. À l’heure de tenir compte des accomplissements de playoffs, le bilan est donc bien maigre (seulement 56 matchs de playoffs en carrière !). Qui a dit “bien insuffisant” ?

Il est donc l’un de ces monstres sans bague. Difficile, pourtant, de lui en tenir vraiment rigueur. Lors de son prime, lorsque personne ne pouvait l’arrêter, Dominique Wilkins n’avait pas le supporting cast suffisant pour prétendre à grand chose. En fin de carrière, il a raté de peu Tim Duncan aux Spurs (il y joue en 1996-97, année où David Robinson se blesse et où les Spurs draftent Duncan), puis Shaquille O’Neal au Magic. En bref, c’est la triste histoire de celui qui n’a jamais vraiment eu la chance de jouer le titre alors qu’il avait tout pour y mener sa franchise. Chienne de vie, comme on dit dans son pays natal.

***

84ème : Andre Iguodala

— Sa note : 61 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Plongez rapidement dans les coulisses de la confection de ce classement, avec son unique auteur. Pour déterminer quels joueurs devaient obligatoirement faire partie de la présélection (ils ont finalement été 318), le meilleur point de départ nous a semblé être de tenir compte de tous les joueurs qui ont un jour remporté un trophée individuel (MVP, MVP des finales, DPOY, MIP, Sixth man). Parmi eux, Andre Iguodala, MVP controversé des finales 2015. Et quelle n’a pas été ma surprise en voyant qu’Iggy, toujours en activité du côté des Warriors, accumulait plus de 60 points !

Car c’est bien de cela dont il est ici question. Nous indiquions, pour certains joueurs, que leur empreinte sur la Ligue se reflète finalement mal statistiquement. Pour Iguodala, c’est absolument l’inverse. Non pas que l’ailier a été un mauvais joueur, loin s’en faut évidemment. Toutefois, son palmarès individuel parle de lui-même : all-star à une reprise et jamais All-NBAer.

C’est que le bonhomme a une carrière bien remplie, longue, à l’heure de la rédaction de ces lignes, de 1 403 matchs (1 226 en saison, 177 en playoffs). Il a d’ailleurs atteint un niveau intrinsèque élevé à la fin des années 2000, sous le maillot des 76ers (20 / 5 / 5 au mieux, en 2008). C’est surtout dans sa seconde carrière, en tant que vétéran et role player qu’il a connu le plus de succès. Il n’a rejoint les Warriors qu’à l’âge de 30 ans et, avec eux, a remporté 4 titres NBA. Il est membre du fameux death line-up de Steve Kerr, qui a tellement traumatisé les défenses adverses, aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant et Draymond Green. Très bon défenseur, Iguodala a surtout accepté de sortir du banc à compter de l’année 2014-15. Nous sommes donc sur un MVP des finales qui ne débutait pas les rencontres, ce qui est suffisamment rare (unique ? Nous n’avons pas vérifié) pour être souligné.

Où a-t-il glané autant de points ? Eh bien, un peu partout. C’est le propre des joueurs polyvalents de s’imposer un peu partout. Ses performances en playoffs (19ème au nombre de matchs joués à partir de la mi-avril, ex-aequo avec Dwyane Wade et Rasheed Wallace) y sont pour beaucoup. Il est l’une des plus grandes surprises de notre classement, mais, spoiler, n’est pas la dernière pour autant !

***

83ème : Tracy McGrady

— Sa note : 61,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Peut-on faire plus antinomique que de passer de Andre Iguodala à Tracy McGrady ? Le profil des deux joueurs semble en effet être diamétralement opposé. Là où le premier n’a jamais été un franchise player, le second s’est imposé, pendant quelques années, comme l’un des tous meilleurs joueurs de la Ligue du début de notre siècle (4ème du MVP en 2003, après avoir terminé sa saison en 32,1 (meilleur scoreur) / 6,5 / 5,5 / 1,7 / 0,8). Plus encore, tandis de T-MAC est fréquemment raillé pour n’avoir jamais passé le premier tour de playoffs, Iggy est quadruple champion NBA.

Intrinsèquement, il n’y a pas de débats. McGrady, drafté par les Raptors en 1997 un an avant son cousin (Vince Carter !) a été un scoreur impitoyable, capable de marquer de n’importe où et surtout n’importe quand. Avec ses faux airs de Droopy, il donnait pourtant l’impression de dormir debout. Il en était bien loin.

Nommé meilleure progression de la saison en 2000-01, pour sa première saison sous le maillot du Magic, sa carrière est celle d’un joueur fantastique qui n’a jamais su être au bon endroit au moment idoine. À Orlando, alors qu’il a failli être rejoint par Tim Duncan, il devait composer une paire effrayante avec Grant Hill. Celui-ci ne se remettra cependant jamais de ses blessures et va enchaîner les saisons blanches ou sans véritable consistance.

Après trois éliminations au premier tour des playoffs et une saison 2003-04 conclue avec 21 victoires (mais à nouveau meilleur scoreur de la Ligue), McGrady est envoyé à Houston, où il côtoie un autre phénomène nommé Yao Ming. Mais belote, rebelote. Le géant chinois, gêné par ses pieds, n’a jamais pu exploiter son immense talent. Résultat ? Une triple élimination au premier tour et, à nouveau, un exercice manqué dans les grandes largeurs. Ironie du sort, les Rockets rallient les demi-finales de conférence en 2009, alors que T-MAC est encore dans le roster… mais blessé.

Entre temps, l’arrière (2m03, 95 kilos) a illuminé le parquet un soir de décembre 2004, en inscrivant 13 points en 35 secondes pour venir à bout des Spurs de Tim Duncan et Tony Parker. Vous avez dit “pyromane” ?

Son départ de Houston scelle la fin de sa carrière au haut niveau. Il enchaîne sans succès les trades (New York, Detroit, Atlanta…) et score de moins en moins, au point de ne plus être considéré comme un role player.

Hall-of-famer, McGrady laisse aux observateurs un goût amer, celui de la superstar qui n’a pas tout fait pour devenir un véritable leader et mener sa franchise vers les sommets. Son investissement a d’ailleurs été remis en question, et pourrait contribuer à expliquer ses nombreuses blessures. Il demeure malgré tout une vraie légende des années 2000 et, malgré un prime relativement court (6 saisons ?), figure à la 83ème place de notre top.

***

82ème : Bob McAdoo

— Sa note : 62 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Le trophée de Most Valuable Player est décerné en NBA depuis 1956. Néanmoins, à la lecture du palmarès, on constate que 15 joueurs se sont partagés 47 titres, ne laissant finalement plus que des miettes aux autres. Parmi eux ? Le premier MVP dont on parle dans ce classement, à savoir Bob McAdoo.

Doo a réalisé une longue carrière professionnelle, entamée en 1972 et achevée en 1993. Néanmoins, il a effectué une longue pige de notre côté de l’Atlantique, en réalisant 7 saisons en Italie, entre 1986-93. Or, comme nous l’avons déjà mentionné, nos calculs ne tiennent compte que des performances réalisées sur le sol américain (ou canadien, lorsqu’on joue à Toronto !).

Il est drafté en 2ème position en 1972, derrière LaRue Martin, par les Braves de Buffalo. Il est également considéré comme le 1er pick de la draft 1972 en ABA, sélectionné par les Squires de Virginia, franchise avec laquelle il aurait signé un contrat avant de le rompre. Dans la Grande Ligue, il réalisé une première saison très sérieuse.

L’explosion, produite par son second exercice, a soufflé l’ensemble de la NBA. Alors que la Ligue est toute tournée vers la raquette (pêle-mêle et sans exhaustivité, on retrouvait sur les parquets des joueurs tels que Dave Cowens, Willis Reed, Wes Unseld ou Walt Bellamy à l’Est, Kareem Abdul-Jabbar, Bob Love, Bob Lanier, Wilt Chamberlain, Nate Thurmond ou Spencer Haywood à l’Ouest), McAdoo martyrise la concurrence, en terminant meilleur scoreur de la Ligue trois fois consécutivement (à l’instar, entre autres, de Mikan, Chamberlain, Gervin, Jordan ou Durant). C’est ainsi qu’il multiplie les saisons en 30 / 14, sans pour autant s’imposer en playoffs, souvent bloqué par les Celtics.

Il est ainsi nommé MVP de la saison 1974-75, tout en étant le dauphin d’Abdul-Jabbar en 1974 et en 1976. Il faut dire qu’en cette saison, le pivot (2m06, 95 kilos) était intenable : 34,5 points, 14,1 rebonds, 2,2 passes décisives, 1,1 interception, 2,1 contres en 82 rencontres. C’est tout simplement du jamais vu, ni avant, ni après (les interceptions et contres n’étaient pas comptabilisés pendant le prime de Chamberlain).

À l’aise au tir dans le périmètre, ce qui était peu fréquent pour un grand à cette époque, McAdoo est tradé en 1976 à New York, contre deux quignons de pain. Il s’y montre encore très dominant, mais est tout de même envoyé à Boston, puis à Detroit. Il termine par signer aux Lakers en 1981, alors que son impact est désormais bien moindre. Souvent blessé, il prend part au showtime et remporte deux titres NBA, en tant que side-kick de Magic et KAJ. Sa part dans le titre 1982 est loin d’être anodine, puisqu’il tourne entre à 17 points (57 % au tir) et 7 rebonds en 27 minutes.

Après une année à Philadelphia, il s’envole vers l’Europe. Bien qu’âgé de 35 ans à son arrivée, il écrase le Vieux Continent avec Milan, en remportant l’Euroleague à deux reprises (MVP du final four en 1988. Il raccroche les chaussures à 41 ans et a été intronisé au hall-of-fame en 2006. Notez qu’il ne fait “que” partie des 75 greatest, car il ne figurait pas dans la liste du cinquantenaire de 1997 (seul MVP dans ce cas).

***

81ème : Michael Cooper

— Sa note : 62,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : On peut marquer moins de 9 points par match et pourtant être un joueur majeur. Encore faut-il, en contrepartie, être “élite” dans un autre secteur du jeu. Le palmarès de Michael Cooper, retranscrit ci-dessus, démontre avec acuité le fait que le joueur a fait de la défense son gagne pain.

Membre des Lakers du showtime, à l’instar de Bob McAdoo, Coop a passé 12 saisons avec le maillot purple & gold. Arrière, avec un physique digne de celui de Reggie Miller (2m00, 77 kilos !), il est des 5 titres des Angelenos au cours des eighties. La comparaison avec l’arrière scoreur des Pacers ne s’arrête d’ailleurs pas là, car, tout comme lui, Michael Cooper n’aurait jamais dû être basketteur professionnel, la faute à 100 points de suture posés sur son genou à l’âge de 3 ans.

Il arrivé en NBA avec le costume de défenseur élite, qui a fait passé à Danny Ainge une soirée particulièrement pénible un soir de 1978, dans une rencontre universitaire au cours de laquelle – selon la légende – il aurait contré les 5 premiers tirs de l’actuel GM du Jazz. S’il ne joue que très peu au cours de son exercice rookie (3 matchs), il endosse rapidement le rôle de 6ème homme de cette équipe, avec un temps de jeu qui tourne régulièrement autour de la trentaine de minutes. Il fallait bien ça pour que le meilleur extérieur adverse passe son mauvais “quart d’heure”.

Il intègre les All-defensive team dès sa 3ème saison dans la Ligue. En tout et pour tout, il y figurera 8x consécutives (5x dans la première, 3x dans la seconde), à une époque qui ne manquait pas d’arrières (au sens large) défensifs (Sidney Moncrief, Alvin Robertson, Dennis Johnson…). Il est d’ailleurs 3ème ex aequo de la première course au DPOY de l’Histoire (1983), aux côtés de Maurice Cheeks (place 91 de notre classement), Bobby Jones et… Larry Bird.

Il remporte d’ailleurs le trophée en 1987, à l’issue de sa plus belle saison en carrière. Pour la seconde fois, il dépasse la barre des 10 points / match (10,5, à 44 % au tir, dont 38,5 % de loin et 85 % aux lancers). Il ajoute à cela 3 rebonds, 4,5 passes décisives et 1 interception. Surtout, il dispute les 18 rencontres de son équipe en playoffs (campagne terminée avec… 48,6 % de réussite à trois-points, en 4 tentatives par match !) et remporte son 4ème titre de champion. Que demander de plus, si ce n’est, peut-être, un back-to-back collectif (qu’il aura, 5ème titre en 1988).

Toute sa carrière n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Paranoïaque au sens médical du terme, Michael Cooper vivait avec la crainte d’être tradé loin de la ville qui l’a vu naître. Il ne le sera jamais. Après tout, il aurait fallu être complètement fou pour envoyer loin de Los Angeles celui qui a été considéré par Larry Bird himself comme “le meilleur défenseur contre lequel j’ai évolué“. Venant du Roi du trashtalking et du rival bostonien, le compliment vaut bien cette 81ème place.

***

80ème : Nikola Jokic

— Sa note : 62,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Il y a encore deux grosses années, voir apparaître Nikola Jokic dans un tel classement aurait fait sourire. Au mieux. Aujourd’hui, personne ou presque ne devrait être scandalisé, tant l’actuel double MVP en titre domine la Ligue comme peu de joueurs l’ont fait avant lui.

Peut-on faire un profil plus “européen” que celui du pivot serbe des Nuggets ? Pas athlétique pour un sou, bien que grand et charnu (2m11, 128 kilos), Jokic possède des fondamentaux quasi-uniques mais aussi une science du jeu hors des normes qui font de lui l’un des tous meilleurs joueurs de notre NBA contemporaine. Cette saison, encore au-dessus de la mêlée (et favori pour un triplé si vous me demandez mon avis), il affiche une ligne statistique absolument unique pour un bonhomme de sa stature, avec 24,8 points, 11,9 rebonds et 9,9 passes décisives (il lui en manque 4, à l’heure de la rédaction de ces lignes, pour être en triple-double de moyenne), avec des pourcentages au tir irréels : 63,3 % au global (63,1 au TS%), 40,2 % de loin (2 tentatives / match) et 81,6 % aux lancers.

Si la grande mode, ces derniers temps, est à nouveau de pointer du doigt sa défense, le pivot, sans être un véritable protecteur de cercle efficace, a réalisé des progrès notables dans le secteur ces dernières années.

Actuellement, aux côtés de Jamal Murray ou de Michael Porter Jr, il permet à sa franchise de caracoler en tête de la conférence Ouest, place qu’elle devrait conserver d’ici la fin de la saison régulière, sauf tremblement de terre ou apocalypse. Denver est aujourd’hui l’un des favoris pour le titre NBA et le doit presque exclusivement à son pivot, drafté en 2015 en 41ème position et pendant une page de réclame.

Celui-ci et son style si particulier de pivot ball-handler peut probablement être considéré comme le meilleur passeur de l’Histoire parmi les big men. Et à l’inverse de Karl-Anthony Towns l’an passé (au sujet du tir), Jokic n’a guère besoin de réclamer ce titre honorifique pour qu’on le lui accorde de bon cœur. Qui sait, alors qu’il n’a que 27 ans, peut-être que le Joker (quel horrible surnom, qui n’a de sens que pour sa ressemblance avec le nom de famille) se retrouvera également tout en haut des meilleurs pivots de l’Histoire lorsqu’il prendra sa retraite. Pour cela, comme pour le titre NBA, le chemin est encore long.

***

79ème : Manu Ginobili

— Sa note : 63 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : S’il fallait absolument – question de vie ou de mort – ne retenir qu’une seule chose de la carrière NBA de Emmanuel David Ginobili, ce serait très certainement son sens unique du sacrifice. Notre 79ème joueur, véritable légende des Spurs de San Antonio pour lesquels il a évolué 16 saisons, a en effet rangé son égo sur le banc des remplaçants pour le bien de son équipe. Son palmarès et ses statistiques individuel(le)s en ont pris un coup, tandis que le collectif a brillé de mille feux, avec 4 titres de champion NBA.

L’arrière, arrivé aux USA sur le tard, à l’âge de 25 ans et après un début de carrière flamboyant en Italie (MVP du championnat en 2001, vainqueur de l’EuroLeague et MVP des finales la même année, s’est ainsi contenté d’un rôle de 6ème homme d’ultra-luxe à compter de la saison 2006-07, à la demande de Gregg Popovich. Cela ne l’a pas empêché de gratter deux sélections au All-star game et deux nominations dans les All-NBA teams de fin d’année. Et cela alors même qu’il avait tout le talent entre les mains pour prétendre à mieux. Bien mieux.

Ginobili, c’est un visage de San Antonio, aux côtés de ses camarades de toujours, Tony Parker et Tim Duncan. Le trio, qui a tout raflé et qui est resté à son prime pendant 12 années a minima, a battu tous les records possibles et imaginables, qu’il s’agisse du nombre de victoires ou même du pourcentage de succès en carrière. En somme et pour synthétiser, El Manu est l’un des quatre piliers d’une dynastie qui a remporté le titre à 4 reprises. Nombreux sont ceux, dans ce top, qui ne peuvent pas en dire autant.

D’autant plus que l’Argentin a également brillé sur la scène internationale (bien que cela n’ait pas été comptabilisé dans notre calcul). Il a ainsi mené son pays à la médaille d’argent lors de la Coupe du monde 2002, mais surtout à l’or Olympique en 2004 à Athènes, dans ce qui reste l’un des plus grands exploits de notre sport aux J.O (en attendant la France, à domicile, l’an prochain ?).

Hall-of-famer depuis peu, il a disputé 1 058 matchs réguliers sous le maillot des Spurs, auxquels il convient d’ajouter 218 rencontres de playoffs, joutes au cours desquelles il a fréquemment brillé. Un poil bas dans notre classement par rapport à ce qui peut se voir habituellement, il est l’un des rares 6ème hommes à s’y être imposé, sans être toutefois le seul. Mais de cela, nous aurons l’occasion de reparler en temps voulu.

***

78ème : Dave DeBusschere

— Sa note : 63,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

.

En résumé : Les intérieurs dominent pour l’heure ce début de classement. Dave DeBusschere, membre des 50 et 75 greatest était en effet un poste 4 undersize, qui culminait à 1m98 pour une toute petite centaine de kilos. Peu importe les dimensions, l’ailier-fort était un défenseur hargneux doublé d’un rebondeur efficace. De l’autre côté du terrain ? Moins scoreur que bon nombre de joueurs dont nous avons déjà parlé, Big D a tout de même tourné à plus de 14 points de moyenne à 11 reprises sur les 13 de sa carrière professionnelle.

Sélectionné via un territorial pick en 1962 (avant Jerry Lucas, Zelmo Beaty, John Havlicek ou encore Don Nelson) par les Pistons, DeBusschere, né dans le Michigan, venait justement de terminer son cursus universitaire réalisé à Detroit. Par “cursus”, comprenez “chantier”. Il semble en effet que c’est ainsi que l’on nomme les exercices terminés, en moyenne, avec 25 points et 19,3 rebonds.

En cette époque, Detroit est un petit de la NBA. La période passée à Fort-Wayne est désormais loin derrière et le roster était orphelin d’un véritable franchise player. On y retrouvait en effet toute une batterie de lieutenants, avec Bailey Howell, Kevin Loughery ou Don Ohl. Résultat ? En 7 saisons dans le Michigan, DeBusschere a été All-star à trois reprises (et aurait été membre des All-defensive team chaque année… si elles avaient existé !) mais n’a participé aux playoffs qu’à deux reprises, sans jamais passer le moindre tour.

Ce n’était pourtant pas faute pour lui d’inscrire chaque saison entre 16 et 18 points et de collecter quelques 11 rebonds sous les cercles. Le renfort de Dave Bing n’y fera d’ailleurs rien : Dave DeBusschere est transféré à New York, le 19 décembre 1968 contre Walt Bellamy et Howard Komives. Avec cet ajout, les Knicks ont acquis la pièce qui leur manquait.

En 5 saisons dans la Grosse Pomme, l’ailier-fort va dominer. La preuve ? 5 sélections au All-star game et autant dans la meilleure équipe défensive de l’année. Mieux encore, aux côtés de Walt Frazier et Willis Reed, il est l’homme fort du premier sacre de l’Histoire de la franchise, qui vient à bout des Lakers en 7 matchs en finale. Il réalise d’ailleurs des finales de haut standing pour un troisième homme, avec 19 points, 12,5 rebonds, 2,5 passes décisives à 45,5 % au tir.

Bien qu’âgé de 33 ans, il est également du titre de 1973, à nouveau acquis face à Los Angeles, en 5 rencontres maîtrisées cette fois-ci. Sur courant alternatif (33 points et 14 rebonds lors du game 4, remporté, mais aussi 2 points et 8 rebonds au match suivant), il a fait vivre l’enfer à Bill Bridges, qui, sur les 4 victoires de New York, n’a converti que… 28 % de ses tirs !

Ah oui, vous a-t-on dit que le basketball n’était absolument pas son sport favori, lui qui préférait de loin le baseball ? Pas mal, pour un plan B.

***

77ème : James Worthy

— Sa note : 64 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : Nous parlions de troisième option à l’instant, avec DeBusschere. James Worthy en était une exceptionnelle. Peut-être, d’ailleurs, la plus belle de tous les temps. Dans les pas de Magic Johnson et de Kareem Abdul-Jabbar, le premier de la draft 1982 s’est affirmé comme un joueur extraordinaire qui, à l’inverse peut-être du joueur qui le suit dans le classement, y mérite amplement sa place.

Il faut dire qu’il est très bien tombé, James Worthy. En effet, et comme l’indique le tableau ci-dessus, Big Game James n’a connu qu’une franchise, les Lakers du show-time. Et pourtant, les hommes de Paul Westhead ont remporté le titre NBA 1982, l’année même de l’arrivée de Worthy dans la Ligue. Par le biais d’un trade bien senti, les Angelenos ont en effet acquis le premier tour de draft de Cleveland, qui s’est transformé en choix #1 et en un ailier dominant.

Privé du titre de rookie de l’année par Terry Cummings, il s’affirme rapidement comme un titulaire solide et prétendant au All-star game. Doté d’une adresse absolument inouïe dans ses jeunes années (jamais en-dessous de 53,9 % de réussite entre 1982 et 1990, plusieurs pics au-delà de 57 % !), il se révèle déterminant dans le sacre de 1985, remporté face aux Celtics de Bird. C’est en effet lui qui plie la série, en inscrivant 33 points (76,5 % au tir) lors du game 5 pour permettre aux siens de prendre l’avantage, puis 28 (73,3 % au tir) le surlendemain pour définitivement l’emporter.

Il sera finalement de toutes les campagnes victorieuses des purple & gold. Il est sélectionné pour le matchs des étoiles à 7 reprises consécutivement à cheval sur les deux décennies et figure 2 fois dans la troisième meilleure équipe de la saison régulière. Souvent caché par la stature de ses deux très encombrants partenaires, qui figurent peut-être plus haut dans ce classement (qui sait ?), James Worthy est sorti de leur ombre en juin 1988, dans le plus beau cadre, celui des finales NBA face aux Bad Boys de Detroit.

Dans une série polémique (notamment parce que le public a envahi le terrain alors que le match 7 n’était pas encore terminé !) mais tellement épique (Isiah Thomas et sa cheville en vrac…), les deux équipes se rendent coup pour coup. Ce sont toutefois les Pistons qui virent en tête à l’issue du match 5, pour s’offrir une double balle de titre. Sauf que L.A va remporter le game 6 à l’arrachée (+ 1), avec un Worthy leader des siens (28 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 55 % au tir). Ce n’était pourtant que l’apéro. Le plat, le café, le digestif et le dessert sont servis en même temps par l’ailier le 21 juin 1988, pour l’ultime rencontre. Les Lakers l’emportent (+ 3) et leur numéro 42 claque un triple-double mythique : 36 points (68 % au tir), 16 rebonds, 10 passes décisives.

Pour ce fait d’arme quasi-unique (Jerry West en 42/13/12 au game 7 1969, perdu et LeBron James en 27/11/11 en 2016), Worthy se voit remettre le trophée de MVP de ces finales 1988. Nous vous avons dit qu’il était probablement la meilleure troisième roue du carrosse de tous les temps ?

***

76ème : Rudy Gobert

— Sa note : 64,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : 3… 2… 1… DÉBATS ! Intrinsèquement comme collectivement, il paraît acté que Rudy Gobert n’a pas sa place parmi les 100 plus grands all-time. Là-dessus, le rédacteur de ces lignes est bien d’accord avec vous. Sauf que, vous l’aurez compris, le présent classement fait la part belle aux accomplissement individuels. Et, dans ce rayon, nous sommes bien obligés d’admettre que le français possède un curriculum vitae en or massif, alors même que sa carrière est encore en cours.

Présent dans la Grande Ligue depuis 2013, Gobert a rapidement compris que si son jeu offensif était bien frustre pour le spectacle américain, son impact défensif, lui, pouvait être colossal. Il est donc tout bonnement l’un des 4 seuls joueurs de l’Histoire à avoir remporté le trophée de Defensive player of the year à 3 reprises au moins (avec Dwight Howard (3), Ben Wallace (4) et Dikembe Mutombo (4)). Ajoutez à cela une tripotée de sélections dans toutes les équipes de mi ou de fin de saison (4 All-star game, 3 All-NBA team, 6 All-defensive team), une attirance particulière des statistiques avancées pour son profil et vous retrouvez l’actuel pivot des Timberwolves en 76ème position.

Il faut dire que tout ceci prête à la controverse. Pour son style de jeu anachronique en attaque, lui qui n’a jamais rentré un seul trois-points et qui est inoffensif à 4 mètres du cercle, Rudy Gobert est loin, tellement loin, du standing attendu de notre top. Ajoutez à cela un palmarès collectif vide de toute finale de conférence et vous obtenez un joueur qui pourrait paraître lambda. Sauf que le terrain de basketball possède deux paniers. Et de son côté, Gobert est l’un des tous meilleurs défenseurs de l’Histoire. L’équilibre entre ces deux aspects diablement antinomiques a été particulièrement complexe à trouver, surtout lorsque l’on fonctionne avec une formule mathématique.

Le résultat, qui ne me satisfait pas entièrement, fait donc figurer notre Rudy national dans ce classement. Espérons désormais qu’il ne s’agisse pas de l’unique français que nous mentionnerons…

***

75ème : Sidney Moncrief

— Sa note : 64,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : On a une certaine tendance à se souvenir de Sidney Moncrief d’une bien mauvaise manière. Moi y compris. Pour beaucoup, le combo-guard des Bucks de Milwaukee (1m93, 81 kilos) était un défenseur hors pair, d’ailleurs vainqueur des deux premiers trophées de DPOY de l’Histoire (1983 et 1984). Et c’est très vrai. C’est pourtant loin d’être tout. Sans être un passeur fabuleux, Sid était aussi un attaquant efficient et prolifique. Autrement formulé, son bagage offensif n’était pas celui d’un Gobert, d’un Rodman ou d’un Ben Wallace. Il était infiniment supérieur.

Pourtant, la carrière de Sidney Moncrief a rapidement pris fin. Après une saison rookie timide et une belle progression en l’an II, il entre dans son prime en 1981-82, en devenant All-star avec 20 points, 6,5 rebonds, 5 passes décisives et près de 2 interceptions par soir. Ce niveau de jeu, il l’affiche pendant 5 saisons, au cours desquelles les Bucks constituent l’une des places fortes de la conférence Est. Certes, Moncrief n’était pas seul dans l’effectif, aussi composé des vieux Bob Dandridge, Dave Cowens et Bob Lanier, mais aussi de Marques Johnson, un joueur infiniment mésestimé.

Malheureusement pour les daims, les plus grandes équipes de ce début de décennie, si l’on veut bien excepter les Lakers, se trouvaient de ce côté-ci du pays. Milwaukee rend ainsi les armes à trois reprises face aux 76ers de Julius Erving (1982, 1983 et 1985), avant de rallier les finales de conférence en 1984 et 1986 , pour s’incliner face aux Celtics de Bird, Parish et McHale, dans un remix où Goliath n’a fait qu’une bouchée de David.

1986, c’est aussi la fin de la vie professionnelle de Sidney Moncrief au très haut niveau. Le joueur n’a pourtant que 29 ans. Des blessures récurrentes au genou et au pied l’empêchent de conserver son niveau, lui qui avait terminé dans le top 8 de la course au MVP chaque année de son prime (4ème en 1983, avec 22,5 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 1,5 interception, DPOY et 51 victoires). Le passage à la trentaine est douloureux et la carrière va rapidement s’arrêter, malgré une tentative de retour en 1990, après une année de pause.

Il quitte définitivement les parquets en 1991, avec “seulement” 767 rencontres régulières au compteur. Un total et une longévité qui nuit nécessairement à sa position dans ce classement. Toutefois, lorsqu’on se souvient qu’il n’a pas eu les honneurs des 75 greatest et qu’il ne figure quasiment jamais dans les top 100 qui pullulent sur les internets, on peut se dire que cette 75ème place est déjà, en soi, une bien belle réussite.

***

74ème : Chauncey Billups

— Sa note : 64,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : En voilà un autre qui, habituellement, n’a rien à faire ici. L’actuel coach des Blazers, actuellement très critiqué, a eu une carrière de joueur pleine. Dans tous les sens du terme. En premier lieu, il possède un palmarès très fourni, au sein duquel on retrouve un trophée de MVP des finales, remporté en 2004. En second lieu, on s’aperçoit aussi que Mr Big Shot a traversé les Etats-Unis en long, en large, en travers et en diagonal, puisqu’il a évolué pour le compte de 7 franchises différentes en 17 années de présence en NBA.

Rendons tout de même à César tout ce qui lui appartient. Bon défenseur, Billups était surtout un joueur d’une clutchitude extrême, qui ne se cachait pas dans les moments difficiles. Général des parquets, il a contribué aux plus belles heures récentes des Pistons de Detroit, pour lesquels il a joué de 2002 à 2008, puis fugacement en 2013-14. Avec lui, les hommes de Carlisle (où on retrouvait aussi les deux Wallace, Tayshaun Prince et Rip Hamilton) ont pris un abonnement premium pour les finales de conférence, visitées a minima en 2003 (défaite 4-0 face aux Nets), 2004 (victoire puis champion NBA), 2005 (victoire puis défaite 4-3 face à San Antonio en finale NBA), 2006 (défaite 4-2 face au Heat), 2007 (défaite 4-2 contre Cleveland) et 2008 (défaite 4-2 face à Boston). Que voulez-vous de plus ? Chauncey Billups, en cette époque, était aussi régulier qu’un coucou Suisse.

Au fait, vous a-t-on énoncé qu’après son départ de Detroit et son arrivée à Denver, il a rallié les finales de conférence Ouest 2009 (défaite 4-2 (comme d’hab) contre les Lakers) ?

All-star à 5 reprises, il n’était certainement pas aussi dominant individuellement que bien des joueurs dont nous avons déjà parlé. Ni offensivement, ni défensivement. Il faisait par contre tout très bien, et ce de 1997 et sa draft (3ème, par les Celtics de Boston) à 2012 (antépénultième saison à 35 ans chez les Clippers, où il tourne encore à 15 points, 2,5 rebonds et 4 passes décisives). Pas épargné par les pépins physiques (350 matchs manqués en saison régulière), il a tout de même disputé, en cumulé, quelque 1 189 rencontres professionnelles. Il a ainsi atteint la barre des 15 000 points inscrits, mais aussi celle, également symbolique, des 2 500 points en playoffs.

Cette polyvalence et cette longévité font parfois oublier que son shooting global était parfois moyennasse (41,5 % en carrière), malgré quelques saisons en état de grâce à Detroit, où chaque tir à trois-points faisait ficelle (43,3 % sur 5 tentatives en 2006 !). Elles lui permettent surtout de faire son entrée en 74ème position d’un classement au sein duquel il fait figure de grosse surprise.

***

73ème : Tom Heinsohn

— Sa note : 66,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|

En résumé : 9 années de carrière, 8 titres NBA. Autrement formulé, si vous aimez les mathématiques, Tom Heinsohn a soulevé le trophée de champion de la Grande Ligue à l’issue de 89 % des saisons auxquelles il a pris part. C’est mieux, par exemple, que Bill Russell (11 / 13, soit 86 %). Nous n’avons pas fait les recherches, mais il s’agit très probablement d’un record.

Au-delà même des pourcentages, (8 titres NBA !) de toute l’Histoire, il s’agit du troisième total, derrière le précité Russell et Sam Jones (10 titres), ex aequo avec d’autres membres de la plus grande dynastie de tous les temps, les Celtics des années 1950-60 (K.C Jones, Tom Sanders, John Havlicek). Et si le pivot quintuple MVP était sans aucun doute le franchise player de cette équipe phénoménale, réduire la part des accomplissement de Tom Heinsohn à portion congrue serait rendre un bien piètre hommage au joueur qui nous a quittés en novembre 2020.

Arrivé à Boston en même temps que Bill Russell, en 1956 (en une draft, les Celtics ont sélectionné Tom Heinsohn via territorial pick, K.C Jones (#14) et ont arraché Russell aux Hawks, qui l’avaient sélectionné en seconde position… Est-ce la meilleure draft all-time pour une franchise ?) Tommy Gun remporte dans la foulée le trophée de rookie de l’année. Il est également All-star (en même temps, il tourne déjà en 16 / 10). Mieux encore, mais vous l’aurez deviné, il se hisse en finale NBA, pour y affronter les Hawks de Bob Pettit. Et s’il avait existé, Tom Heinsohn aurait raflé le trophée de MVP des finales, puisque sur l’ensemble des 7 rencontres, il affiche 24 points et 12,5 rebonds. Lors du game 7 décisif, remporté de peu par Boston (+ 2), l’ailier-fort (2m01, 98 kilos) a inscrit 37 points et a gobé 23 rebonds en 45 minutes. Cela aurait fait de lui, avant Magic Johnson, le premier rookie à être nommé meilleur joueur des finales NBA.

Si les Hawks prennent leur revanche l’année suivante (1958), les Celtics vont avoir la mainmise sur la NBA pendant un moment. Sur cette période, Heinsohn s’impose comme un excellent défenseur, un leader de vestiaire (par la voix et le comportement, jugé exemplaire) et un attaquant redoutable. Il a également occupé le poste de président des joueurs et est à l’origine des avancées sociales de 1964, obtenues lors du All-star week-end, alors que les joueurs ont menacé de ne pas disputer le match des étoiles s’ils n’obtenaient pas l’assurance de voir leur situation s’améliorer de manière significative. Un grand Monsieur, en somme.

Le grand Monsieur n’a évolué en NBA que 9 années, plombé par des blessures au pied. Il revient chez les Celtics quelque 10 années plus tard, pour gagner à nouveau le titre de champion NBA, ces fois-ci en tant que coach principal de l’équipe (1974, 1976). À une vache près, il ressemble donc à l’un des cinq plus grands “winner” que cette Ligue ait connu. Et si la greatness n’entre pas en ligne de compte pour notre classement, le rédacteur de ces lignes est particulièrement satisfait que les statistiques produites par Tom Heinsohn se reflètent par une 73ème place tellement méritée.

***

72ème : Bill Sharman

— Sa note : 66,5 points —

| Carrière | Palmarès principal |

|

|