Entre les 29 novembre 2019 et 2 avril 2021 @BenjaminForant et @Schoepfer68, accompagnés ponctuellement par d’autres membres de la rédaction, ont dressé le portrait de certains des acteurs méconnus ou sous-estimés de la NBA. Au total, ce sont 63 articles qui vous ont été proposés : un par année, entre les saisons 1950 – 1951 et 2009 – 2010, avec quelques bonus par-ci, par-là.

Pour cette saison 2, Le Magnéto change de format. Si l’idée est toujours de narrer la carrière des joueurs dont on parle finalement trop peu, il ne s’agira plus de traverser de part en part la si vaste histoire de la Grande Ligue. Désormais, chaque portrait sera l’occasion de braquer les projecteurs sur une franchise en particulier, avec l’ambition d’évoquer l’ensemble des équipes ayant un jour évolué en NBA, mais également en ABA.

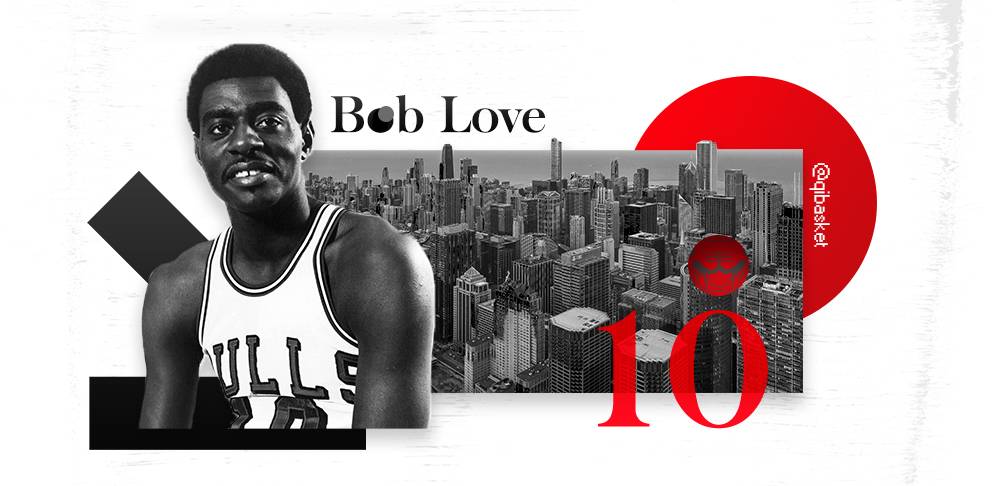

Replongez avec nous dans ce grand voyage que constitue Le Magnéto. Notre 77ème épisode braquera ses projecteurs vers Windy City, Chicago. Pour cela, quoi de mieux que remonter le temps, pour y rencontrer le dernier à y avoir porté le numéro 10 ? Son nom ? Bob Love.

Il était une fois dans l’Ouest

Illinois, 1966

Un taureau vu de face, de couleur rouge et aux yeux sombres. Un maillot tout aussi rouge, passé à la postérité. Un joueur, unique, qui a activement contribué à propulser le basketball dans le monde moderne. Si vous demandez au quidam le plus total de vous citer une seule franchise NBA, il vous répondra certainement « Chicago Bulls ». Et pour cause ; tout, dans cette institution, transpire l’histoire et l’historique.

Pour remonter aux premiers balbutiements des Bulls, il faut revenir au 16 janvier 1966, date à laquelle la ville de Chicago – la troisième du pays – s’est à nouveau vue octroyer le droit de posséder une franchise NBA. « À nouveau », effectivement, car Windy City a fugacement accueilli les Stags entre 1946 et 1950, puis les Packers / Zephyrs au début des années 1960.

L’engouement n’a pas été immédiat, au point qu’à la fin des sixties, les Bulls jouaient certains de leurs matchs à domicile non pas à Chicago, mais à Kansas. Pourtant, malgré des bilans sportifs poussifs (33 victoires la première année, 29 la seconde), Chicago s’est qualifié à deux reprises pour les playoffs. Néanmoins, l’effectif coaché par Red Kerr, au sein duquel la star était Bob Boozer, était très insuffisamment armé pour prétendre passer le premier tour des joutes printanières. Cela, le front-office l’a compris rapidement. C’est du moins ce que l’on pourrait croire aux premiers abords. En effet, le trade de Flynn Robinson, meneur scoreur et bientôt All-star en échange de Bob Love n’avait pas, sur le papier, le potentiel pour faire de la franchise de l’Illinois un nouveau cador de la Ligue. Quelque chose nous dit que, pourtant, il y a largement contribué.

***

Pendant ce temps-là, en Louisiane

Dans la ville de Bastrop, en Louisiane, la population est très largement afro-américaine. C’est dans cette petite bourgade que la famille Love s’est installée avant que ne résonnent les tambours de la seconde Guerre Mondiale. C’est là, également, que Robert Earl Love a poussé ses premiers cris, le 8 décembre 1942, un an jour pour jour après l’entrée en guerre des États-Unis. C’est là, enfin, qu’il a passé l’intégralité de sa jeunesse, de sa tendre enfance au lycée de Morehouse.

À l’issue de son cursus de high school, Bob Love n’est pas un prospect 5 étoiles que tout le monde s’arrache. L’on soupçonne que cela lui convient, d’ailleurs, puisqu’il peut ainsi intégrer la faculté de Bâton-Rouge, toujours dans sa Louisiane natale. Nous sommes alors en 1961 et le jeune homme, haut de quelques 200 centimètres et lourd d’une centaine de kilogrammes, rêve depuis longtemps de transformer sa passion pour le basketball en un métier.

Pour le jeune Bob, la balle orange est le moyen d’oublier son bégaiement, source de moqueries et – de facto – d’isolement et de repli sur soi. C’est en clouant des cintres en fer préalablement élargis au mur de la maison de sa grand-mère que le garçon est tombé amoureux de ce sport. Soudainement, Robert Earl n’est plus l’enfant trop grand et bégayant. Il devient George Mikan et Paul Arizin.

Du rêve à la réalité, il n’y a parfois qu’un pas. En terminant son cursus à Southern university en 1965, Bob Love a su forcer son destin, en étant le 36ème joueur sélectionné à la draft annuelle, loin derrière les stars de la cuvée que sont Gail Goodrich, Rick Barry et Billy Cunningham.

Sélectionné par les Royals, le bonhomme quitte la Louisiane, direction l’Ohio et Cincinnati. Dans le roster, il y retrouve un certain Flynn Robinson, mais aussi Oscar Robertson, Happy Hairston ou Jerry Lucas. Cependant, il y a également un pas entre la théorie et la pratique, et l’équipe terrifiante que paraît être Cincinnati bégaye – si ose dire – au cours de la première saison professionnelle de son nouvel ailier-fort. Car c’est bien ce qu’était Bob Love : un ailier-fort, totalement ambidextre (ou presque), pour qui la main droite équivalait à la main gauche, et vice-versa. Pourtant, et étrangement, Love ne se trouve pas dans le roster en 1965 – 66. La raison ? Il n’a pas fait le cut pour passer la saison avec l’effectif de la franchise. En lieu et place, il a été envoyé en EBL, une ligue mineure au sein de laquelle il doit faire ses gammes. Et il les fait. Avec 25 points par match et un trophée de rookie de l’année, c’est peu dire que Bob Love a envoyé un signal clair, net et précis à son coach et à son employeur : l’heure est venue de lui faire intégrer l’équipe A et la NBA.

C’est chose faite l’année suivante, en 1966. Dans la rotation de Jack McMahon, Love s’est imposé comme le second poste 4, derrière, évidemment, un Jerry Lucas qui entre dans son prime. Ses débuts sont timides, au mieux. Si l’on vous a fréquemment compté l’histoire de joueurs qui ont brillé de mille feux dès leur première année, il en va tout autrement de la carrière de Bob Love. Surnommé Butterbean (Harricot beurre, en VF) depuis sa jeunesse, le rookie et ses 16 minutes de temps de jeu quotidien termine son exercice avec 6,7 points, 4 rebonds et 0,7 passe décisive, à 43 % au tir.

Il ne fait d’ailleurs guère mieux lors de sa seconde saison. Pire encore, son rôle se réduit à peau de chagrin au cours de son troisième exercice, au cours duquel il n’est pas bien loin de définitivement quitter la franchise et la Ligue, nous y reviendrons dans quelques lignes. S’il est ponctuellement capable de briller, comme ce soir d’octobre 1969 au cours duquel il termine une rencontre avec 29 points et 12 rebonds (défaite – 10 face aux Warriors), Love n’est pas suffisamment impactant pour avoir un avenir à Cincinnati. Le rêve d’une carrière professionnelle, réalisé, est à deux doigts de virer au cauchemar.

Deux, c’est également le nombre de saisons que Love a passé avec le maillot des Royals sur les épaules. En effet, en 1968, l’expansion de la Ligue à de nouvelles équipes le voit être sélectionné par les Bucks de Milwaukee. Il n’y joue que 14 rencontres, sans marquer aucun esprit.

C’est alors que les Bucks entrent en contact avec les Bulls, dans l’optique d’attirer Flynn Robinson dans le Wisconsin. Pour convaincre Chicago de lâcher le meneur, Cincinnati propose d’abord Bob Love, dont le nom et les accomplissements n’ont pas suffi au front-office Illinoisais. Bob Weiss, meneur correct mais loin d’être génial, est alors mis dans la balance, ce qui permet de conclure le deal. Nous sommes le 23 novembre 1968. L’histoire est en marche. Il est simplement nécessaire de patienter un tout petit peu.

Coup de foudre à Chicago

35 matchs, 9 minutes de temps de jeu moyen. Le coup de foudre à Chicago – que notre titre vous promet pourtant – ressemble en réalité plus à une longue période de drague qui semble vouée à s’achever dans l’oubli et l’indifférence. C’est que Dick Motta n’a pas plus confiance en Bob Love que ne l’avait Jack McMahon. Qu’il paraît loin, le temps où Butterbean martyrisait les défenses de EBL ! Depuis lors, l’ailier-fort a disputé 187 rencontres, sans parvenir à briller, ni même à s’imposer comme un titulaire dans l’une de ses trois équipes.

L’intersaison 1969 – 70 a tout changé. Motta, certainement victime d’hallucinations nocturnes, décide de faire de Bob Love son ailier-fort titulaire. Avec cette décision, il réveille une bête, qui entre alors dans un prime aussi inattendu que violent.

La graine est plantée

Bob Love a d’ores et déjà 27 ans et nous sommes tentés de dire que sa carrière n’a pas encore véritablement débuté. Positionné dans la raquette aux côtés de Tom Boerwinkle, surnommé « The Building » pour des raisons physiques évidentes pour quiconque a un jour posé le regard sur lui, il se voit octroyer 38 minutes de jeu par soir. Le changement est brutal pour celui qui, au grand maximum, voyait le parquet quelques 16 minutes, lors de sa saison rookie (en NBA).

Le plus complexe est donc de confirmer la confiance qui lui est – enfin ! – accordée par un coach. Les débuts sont hésitants. Il faut quelques rencontres – 4, en réalité – pour que le « diesel Love » se mette en état de marche. En état de domination.

Rebondeur moyen, notamment en raison de sa petite taille (2m03) par rapport aux baobabs qui peuplent alors les raquettes du pays entier, Love transforme rapidement son talent en points. Doté d’un handle relativement bas et étonnement rapide pour un intérieur, il a développé un superbe turn-around jumper, qu’il peut lancer d’un côté comme de l’autre, puisqu’il est capable de dégainer indifféremment de la main droite ou de la main gauche. Les archives démontrent toutefois qu’il semblait être plus à l’aise avec la première.

Son premier véritable coup d’éclat a lieu à la mi-novembre 1969, face aux 76ers. Dans un match remporté malgré un dernier quart-temps démentiel (44 – 31 pour Philly), Love inscrit 30 points et attrape 15 rebonds (52 % au tir). Il s’agit ni plus ni moins de son premier 30 – 15 en carrière. Aucun autre ne suivra cette saison-là, car il était rare de voir le bonhomme cueillir autant de ballons sous les cercles. Néanmoins, la machine à scorer a continué de fonctionner à plein régime. Demandez donc à Lew Alcindor, lui qui a été – en partie – chargé de défendre sur Love en fin de saison régulière, et qui est reparti de Chicago non seulement avec la défaite, mais aussi avec 47 points et 12 rebonds dans la musette (74 % de réussite).

Malgré un exercice terminé avec 21 points et 8,5 rebonds de moyenne, ce qui constitue peut-être l’augmentation statistique la plus brusque de l’histoire (avec celle, notamment, de Neil Johnston), Bob Love n’a pas droit à l’honneur du All-star game. Le fait est relativement fréquent pour un joueur qui présente de telles statistiques, puisqu’on le retrouve à 47 reprises dans l’histoire, mais aussi à toutes les époques. Toutefois, le numéro 10 de Chicago n’avait plus très longtemps à attendre pour goûter au match des étoiles.

Bien suppléé par Chet Walker et Clem Haskins, Love s’est petit à petit imposé comme le visage de la franchise, qui s’est qualifiée en playoffs malgré un bilan une nouvelle fois négatif (39 victoires, 43 défaites). Les taureaux ont alors la lourde tâche de venir à bout des faucons d’Atlanta au premier tour, dont les ailes sont composées de Walt Hazzard, Richie Guerin, Lou Hudson ou Walt Bellamy. Autant dire qu’en amont de la série, les Bulls sont tout sauf favoris. Ils n’ont d’ailleurs pas fait illusion, en s’inclinant lors des 3 premières rencontres, avant d’arracher le game 4 et de se voir indiquer la sortie lors du match suivant. Love a été particulièrement discret et maladroit au cours des 5 rencontres, annihilant par-là les chances de qualification des siens.

Cela n’arrivera plus jamais. Si Chicago ne semble toujours pas taillée pour la lutte pour le titre NBA, personne ne peut écrire que Bob Love y est pour quelque chose. Et pour cause ; le début de la nouvelle décennie s’est accompagné d’un nouveau changement de dimension pour l’enfant de Bastrop.

Le haricot magique

Si le trophée de Most Improved Player avait existé à l’époque, nul doute que Love l’aurait remporté en 1970. Il n’aurait pas été totalement improbable de le voir conserver son bien l’année suivante, tant sa progression s’est poursuivie. Et désormais, dans son sillage, Chicago se met à gagner.

Après 20 rencontres de cette nouvelle saison régulière, Butterbean affiche 25 points, 8,5 rebonds et 2,5 passes décisives par soir. À cela, il ajoute une défense extraordinairement emmerdante pour l’ailier-fort d’en face. Robuste et dur au mal, en plus d’être plus ou moins aussi large que haut, Love a le physique conçu pour la castagne au poste. Et il l’utilise.

Mélangez les deux ingrédients et vous obtiendrez un All-star, un All-NBAer et un joueur classé dans la course au MVP. Dire qu’il y a à peine plus d’un an, le bonhomme traînait sa peine comme un fardeau sur le banc des remplaçants, se demandant si la plus grande ligue du monde saurait lui offrir un avenir ! Le voilà au milieu des John Havlicek, Willis Reed et Oscar Robertson, à se bagarrer pour récolter le plus de voix dans la course individuelle la plus prestigieuse de l’année.

Il faut dire que les moyennes présentées ci-dessus à l’issue des 20 premières rencontres seront les siennes jusqu’à la fin du mois de mars (la saison régulière se terminait alors plus tôt qu’aujourd’hui). Dès lors, à l’heure d’affronter les Lakers de Wilt Chamberlain, Gail Goodrich et Jerry West, Chicago n’a pas peur. Après tout, dans un bon soir, les taureaux peuvent avoir le meilleur joueur de la série.

Ce n’est évidemment pas à Love de défendre sur le colosse qu’est encore Chamberlain. La tâche – impossible – revient au « Building ». Bob Love, lui, a pour mission de scorer, de faire mal à la défense Angelenos, qui n’est que moyenne cette année-ci. Il le fait. Avec brio. Vous connaissez donc l’identité du meilleur scoreur de la campagne de playoffs 1971. Certes, le décompte est faussé par le nombre de rencontres disputées. Or, Bob Love n’en a joué que 7, car c’est bel et bien L.A qui se qualifie pour les finales de conférence. Il n’en demeure pas moins qu’au cours de ces 7 matchs, Butterbean a dominé. En jouant 331 minutes sur 336 possibles sur l’ensemble de la série, signe que le frigo américain avait du carburant dans le réservoir, il a rendu les armes avec les honneurs, en inscrivant 27 points par match et en rendant la tâche compliquée à Happy Hairston de l’autre côté du terrain.

Il ne manque finalement pas grand-chose aux Bulls pour pouvoir prétendre à rêver plus grand. Un meneur plus solide, peut-être. C’est chose faite avec le recrutement de Norm Van Lier, poste 1 gestionnaire et excellent défenseur extérieur. Il n’y a plus qu’à, comme dirait l’autre.

Moins bondissant que par le passé, Bob Love compense cette progressive perte athlétique par une véritable science du jeu et du placement. Dès lors, quand bien même il rend des centimètres, des kilos et bien souvent des années à ses adversaires, il parvient encore à être pour eux un calvaire en attaque comme en défense. C’est ainsi qu’il s’apprête à réaliser la meilleure saison de sa carrière.

Tout d’abord, il dispute 79 rencontres. Il faut dire qu’il n’a jamais été véritablement blessé depuis ses grands débuts en NBA. Il faut dire également qu’au début, il n’avait pas spécialement le temps de se blesser. À moins de se luxer un coude en tournant les serviettes ou de perdre la vue en pressant les citrons. Ensuite, il inscrit près de 26 points chaque soir, sans pourtant atteindre de véritables sommets (41 points au maximum, au moins 15 points en 74 occurrences). Enfin, il remporte 57 rencontres, faisant des Bulls la troisième équipe de la conférence Ouest, derrière les Lakers et les Bucks. Ils ne sont finalement pas tant que ça à avoir un jour terminé une saison régulière avec de tels accomplissements individuels et collectifs. Voici la liste complète depuis 1946 :

- Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone, à trois reprises ;

- Larry Bird, Kevin Durant, LeBron James et Shaquille O’Neal, à deux reprises ;

- Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Hakeem Olajuwon, David Robinson et Amar’e Stoudemire, à une reprise.

Plus encore qu’une simple liste, il convient de faire remarquer que, bien souvent, une telle saison a permis au joueur concerné d’être nommé MVP. Cela a été le cas pour Abdul-Jabbar (les trois fois), Larry Bird (les deux fois), Kevin Durant (en 2014), LeBron James (en 2009), Michael Jordan (en 1996), Karl Malone (en 1997), Shaquille O’Neal (en 2000), Hakeem Olajuwon (en 1994) et David Robinson (en 1995). En somme 63 % du temps, un joueur à 25,5 points et 57 victoires, qui a disputé ou presque l’intégralité de la saison, a été nommé MVP de celle-ci. Le reste du temps ? Durant a terminé second en 2013, tout comme O’Neal en 1995 et Malone en 1998. LeBron 2011, Malone 1995 et Dirk 2006 ont terminé 3ème. Au final, seul Stoudemire en 2005 a été classé loin du podium, avec sa 9ème place.

Bob Love a donc été le second à réaliser une telle saison, une année après Abdul-Jabbar. Et pourtant, à l’instar de Stoudemire, il n’a pas été récompensé par une excellente place au classement du MVP. En réalité, il n’a été classé premier qu’une seule fois par les votants, pour un total final de 29 points, loin des 581 de KAJ, des 393 de West ou des 294 de Chamberlain. Sa 6ème place est certes magnifique, mais l’on constate qu’historiquement, elle est presque synonyme de déception.

La déception sera d’ailleurs le maître mot des playoffs, où Chicago s’incline 4 – 0 face aux Lakers, lancés vers le titre NBA qui manquait tant à Jerry West. Pourtant, comme l’année précédente, Love a fait de la concurrence aux superstars de L.A.

Ces mêmes Lakers seront – une fois encore – les bourreaux des taureaux l’année suivante. Néanmoins, cette fois-ci, la série est des plus accrochées. Alors que Love termine une nouvelle saison avec plus de 23 points et 6 rebonds (All-star, All-defensive 2nde team), Chicago remporte 51 rencontres. C’est alors la 3ème saison consécutive que l’équipe dépasse la barre des 50 victoires en saison régulière, ce qui constitue encore aujourd’hui la seconde série de l’histoire de la franchise (derrière la période 1990 – 1994). Il s’agit alors, indéniablement, de la plus belle période de l’équipe, créée il est vrai il y a seulement quelques années.

Malgré la retraite de Baylor, les Lakers possèdent toujours le trio Goodrich, West et Chamberlain. Ce sont eux qui ont dégainé les premiers, en menant 2 – 0, alors que Love est totalement abandonné par ses coéquipiers lors du game 2 (32 points, 7 rebonds à 50 % au tir pour Love, 38 points à 30,9 % au tir en cumulé pour l’ensemble des autres titulaires !). Toutefois, cette fois-ci, les taureaux relèvent les cornes, en remportant aisément le match 3 (au cours duquel Chamberlain n’a scoré que 2 points !) avant d’arracher la rencontre suivante grâce aux 38 points, 13 rebonds et 6 passes décisives de leur ailier-fort, meilleur scoreur, rebondeur et passeur des siens.

Rendez-vous est pris à Los Angeles pour le game 7. Chicago s’y incline de 3 petits points, en raison non seulement du réveil de Chamberlain (21 points, 28 rebonds), mais aussi du raté d’un Bob Love clairement pas clutch (19 points à 6 / 20 au tir). C’est une nouvelle fois la tête basse que les Bulls quittent la scène printanière, éliminés par leur bête noire.

Butterbean n’est plus seul

Nous voilà à l’aube de la saison 1973 – 74. Butterbean ne va plus tarder à souffler sa 31ème bougie et son prime commence logiquement à décliner. Malgré tout, il demeure le franchise player d’une équipe de Chicago qui, non remaniée, espère toujours passer le premier tour des playoffs. C’est donc entouré par Norm Van Lier, Jerry Sloan, Chet Walker et Clifford Ray que Love entame sa 9ème saison professionnelle, sa 8ème en NBA.

Blessé, l’ailier-fort entame sa saison avec deux rencontres terminées avec 0 point au compteur, mais aussi 0 rebond, passe décisive et interception. En 15 minutes (au total), sa seule contribution sur la feuille de marque a été les deux contres placés face aux Lakers lors de la rencontre inaugurale (- 20).

Rapidement remis sur pattes, Love contribue à lancer la machine Chicago, qui enchaîne 12 victoires consécutives entre le 13 octobre et le 11 novembre 1973. Cette équipe des Bulls est d’ailleurs une équipe de série, aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Non sélectionné au All-star game, Love termine tout de même sa saison avec 21,8 points, 6 rebonds, 1,6 passe décisive et 1 interception de moyenne, en 40 minutes de jeu. Il faut dire que si ses performances aux lancers-francs sont excellentes pour un intérieur (81,8 % de réussite en 4,8 tentatives), sa réussite globale au tir est à peine moyenne (41 %).

Cette petite baisse de régime n’empêche pas Chicago de remporter 54 rencontres, affichant désormais 4 saisons consécutives à plus de 50 victoires. Cette fois-ci, aucun Lakers à l’horizon du premier tour des playoffs. En lieu et place, c’est sur le corps des Pistons de Bob Lanier et Dave Bing qu’il faut passer.

Avec une réussite au tir toujours en-deçà de ses standards (40,5 %), Love a tout de même nettement contribué à la qualification des siens, qui a nécessité 7 rencontres. Le game 7 synthétise les différences inhérentes à la série. Chicago l’emporte 96 – 94, en tirant à 37,6 %, tandis que Detroit a converti 50 % de ses tirs. C’est que, d’un autre côté, les Bulls ont tiré à 93 reprises, là où les Pistons se sont contentés de 72 tentatives. Love, lui, termine sa rencontre avec 24 points et 6 rebonds (24 tirs). Bien aidé par Chet Walker et ses 26 points, il contribue à la qualification des siens en défendant le plomb sur Lanier (8 / 20 au tir)

En finale de conférence, la première de l’histoire de la franchise, la marche est bien trop haute. Face à Abdul-Jabbar, Robertson et Dandridge, les Bulls se font dévorer par les daims, en se faisant non seulement sweeper, mais en concédant surtout un écart moyen de 14,5 points en moyenne. En somme, il n’y a pas match au cours de cet affrontement. Il n’en demeure pas moins que l’exercice doit être considéré comme une véritable réussite.

Il reste alors une excellente saison dans le réservoir de Bob Love. De quoi, à nouveau, rallier les finales de conférence, après avoir littéralement marché sur la tronche de la raquette des Kings, son premier (dés)amour : 30 points, 9 rebonds, 1,5 passe décisives sur l’ensemble des 6 rencontres.

En finale de conférence, aucun Bucks à l’horizon. Il faut dire qu’entre-temps, Abdul-Jabbar a quitté le Wisconsin pour rejoindre Los Angeles. Face aux Bulls se dressent alors les Warriors, de Rick Barry et Jamaal Wilkes. Bob Love réalise à nouveau une série pleine… sauf au game 7, loupé dans les grandes largeurs (6 / 26 au tir), ce qui a certainement coûté la qualification à Chicago, malheureusement.

On ne récolte pas toujours ce que l’on sème

Cette rencontre manquée actera le début de la fin. La saison suivante, âgé de 33 ans, le bonhomme termine à nouveau son exercice avec 19 points et 6 rebonds. Toutefois, le collectif de Chicago n’est alors plus qu’un immense champ de ruine, qui ne remporte que 24 rencontres.

L’heure est au bouleversement. Or, lorsque l’objectif n’est pas de faire du neuf avec du vieux, le bouleversement passe inévitablement par le remplacement du vieux par le neuf. C’est ainsi que l’exercice 1976-77 est marqué par le transfert de Bob Love au soir du 30 novembre, en direction des Nets du New Jersey. La contrepartie ? Un second tour de draft… et c’est tout. Pour la reconnaissance du travail accompli, nous repasserons.

Love est ensuite coupé par les Nets au mois de janvier, avant de signer dans la foulée chez les Supersonics de Seattle, auxquels il manque encore une pièce avant de rejoindre deux finales NBA consécutives (face aux Bullets), pour une victoire en 1979.

Bob Love, lui, ne sera pas de ces deux campagnes collectives victorieuses (ou presque). En effet, la fin de la saison régulière 1977 marque la fin de sa carrière. Une bien triste fin pour un bonhomme qui, à n’en point douter, aurait mérité de quitter les parquets à Chicago, devant son public, dans sa franchise.

La place au box-office des Bulls

« Comme tous les bègues, je suis devenu dès la jeunesse un outsider endurci, restant à l’écart, trop honteux pour me mêler aux conversations. Mais ma connaissance s’en est trouvée aiguisée ». Tom Lanoy, Décombres flamboyants, 2019.

On pourrait le croire, mais ceci n’est pas une citation de Bob Love. Elle lui colle pourtant parfaitement à la peau. Moqué pour son handicap, l’enfant qu’il était s’est enfermé dans le basketball, pour en ressortir professionnel. Mis de côté – et presque au tiroir – lors de ses premières années, l’homme est devenu un joueur majeur de la Ligue, franchise player d’une équipe qui atteignait les 50 victoires plus souvent qu’à son tour.

Ses accomplissements statistiques peinent presque à refléter son impact sur la franchise de Chicago :

Son maillot, floqué du numéro 10, trône aujourd’hui au sommet de la salle des Bulls, aux côtés de Jerry Sloan, Scottie Pippen et Michael Jordan. Cela, par contre, dit tout de Bob Love, qui doit être considéré, selon-nous, comme le 4ème meilleur joueur de l’histoire de la franchise au taureau, devant des joueurs comme Derrick Rose, Norm Van Lier ou Artis Gilmore.

En somme, Bob Love n’était pas un haricot au beurre. Pour les Bulls, il était plutôt un senzu.