Le titre paraît saugrenu de prime abord. Chaque observateur de la Grande Ligue sait que les trophées individuels ne concernent que la saison régulière. Or, le titre NBA n’est attribué qu’au terme de longues joutes de playoffs. Par conséquent, il n’y aurait strictement aucun lien entre les deux éléments.

Pourtant, la question mérite selon-nous d’être posée. En effet, on peut se demander à quelle fréquence le joueur qui gagne le trophée de Most Valuable Player parvient également à remporter, la même année, le titre NBA. Au-delà même de cela, on peut surtout se questionner sur l’influence que possède le MVP sur le titre de son équipe. En somme, si une équipe possède le MVP en titre dans son roster, augmente-t-elle sa probabilité de remporter le titre NBA ?

Pour ne rien vous cacher, le présent article devait également concerner les trophées de Coach Of the Year et de Defensive Player Of the Year, les deux autres trophées individuels qui, sur le papier, sont à même d’accroître les chances de leur équipe une fois le printemps arrivé. Toutefois, pour vous éviter de lire un article de 8 000 mots, je me suis finalement résigné à ne traiter que le plus prestigieux des trophées individuels.

Évacuons donc rapidement la question au sein de cette courte introduction. Dans l’Histoire de la Grande Ligue, il est arrivé à 6 reprises que le COY fût également champion NBA (soit presque 10% du temps, 6 / 59). Ce fût le cas à toutes les époques. Nous verrons, de toute manière, que le nombre d’équipes au sein de la Ligue (8 en 1956, 30 aujourd’hui), n’impacte curieusement en rien nos statistiques. Pour terminer au sujet de la relation “COY – titre NBA”, constatons que 83 % du temps, le meilleur entraîneur de la saison est éliminé avant de voir les finales NBA. En d’autres termes, difficile de considérer (pour différentes raisons, tenant notamment aux critères du trophée individuel) que le COY augmente véritablement les chances de son équipe de remporter le titre NBA.

Il en va peu ou prou de même pour le DPOY : 13 % des meilleurs défenseurs de l’année ont ensuite enfilé une bague de champion (5 / 39). Le dernier en date ? Draymond Green, en 2017. Il n’en demeure pas moins que 77 % du temps, le DPOY est éliminé au plus tard lors des finales de conférence. La tendance s’accroît d’ailleurs depuis 2007 : 6 éliminations au premier tour, 4 en demi-finale de conférence et 2 en finale de conférence. Encore une fois, pour des raisons diverses et variées, il semblerait que le défenseur de l’année ne parvient guère à ensuite peser sur les résultats collectifs des siens.

Qu’en est-il du Most Valuable Player ? C’est la question que se posait @BenjaminForant. Tentons désormais d’y répondre, en essayant d’apporter des explications que nous espérons pertinentes.

Corrélations entre MVP et titre NBA

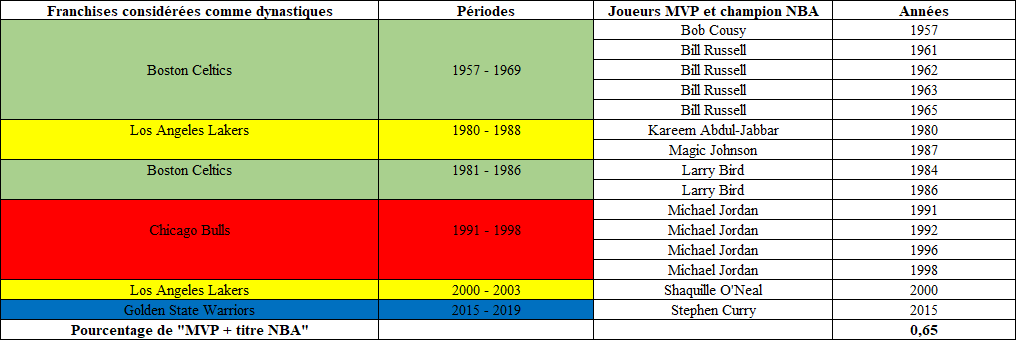

À l’inverse des deux trophées précédemment présentés, nombreux furent les MVP a avoir remporté le titre NBA la même année. Dès lors, plus que de les nommer individuellement – ce qui serait à la fois trop long et trop peu intéressant -, nous braquerons les projecteurs vers les différentes époques connues par la Ligue, pour terminer par un focus sur le 21è siècle.

Les chiffres, d’abord. Depuis Bob Pettit en 1956 et jusqu’à Nikola Jokic en 2021, 66 trophées de MVP ont été remis. Et si aucun des deux joueurs mentionnés ne parvint à gagner le titre NBA en même temps (finale de conférence pour les Hawks de Pettit, demi-finale de conférence pour les Nuggets de Jokic), ils sont tout de même 23 à avoir réalisé le plus beau doublé imaginable.

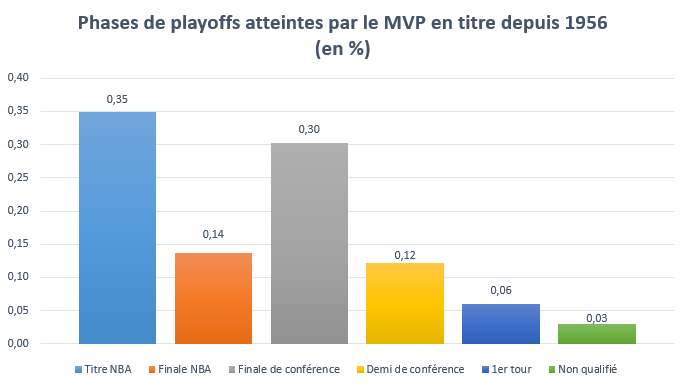

Le graphique ci-dessus le démontre ; le MVP en titre a plus de probabilité de remporter le titre NBA que de s’arrêter à n’importe quelle autre phase des Playoffs. S’il convient évidemment de pondérer cette constatation avec le nombre d’équipes présentent dans la Ligue, il paraît opportun de faire remarquer que, de prime abord, l’influence du MVP sur le titre de son équipe semble être bien plus grande que celle d’un COY ou d’un DPOY.

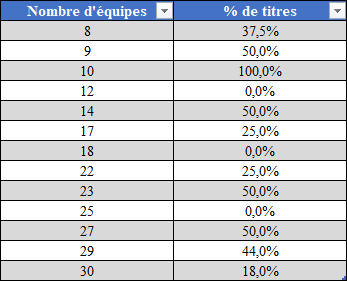

Néanmoins, il s’avère que le nombre de franchises au sein de la Ligue ne permet pas de réaliser de substantielles différences. On remarque par exemple que 37,5 % des MVP de la période “1956 – 1962” (NBA à 8 franchises) furent également champions NBA. Dans le même temps, dans une NBA à 29 équipes (entre 1996 et 2004), ils sont 44 % a avoir cumulé MVP et titre NBA. L’exemple utilisé n’est pas qu’une exception qui confirme la règle. En effet, le chiffre monte même à 50 % lorsque la Ligue était composée de 23 et 27 franchises.

En somme, comme parachève de le démontrer le tableau ci-dessous, le nombre d’équipes n’est pas un argument satisfaisant pour expliquer le poids de l’influence du MVP dans la conquête du titre NBA.

Il convient donc de rechercher les explications ailleurs. Mettons d’abord en avant une constatation, avant de nous pencher plus en avant sur le 21è siècle.

Les dynasties : fournisseurs de “MVP + champion NBA”

Les époques permettent tout de même d’apporter quelques pistes de réflexion. Avant de nous y intéresser, enfonçons une porte ouverte : le MVP est le meilleur joueur de la saison régulière. Par conséquent, si son équipe remporte le titre NBA, il est certain qu’il y a activement contribué. C’est d’ailleurs véridique pour tous les exemples qui nous concernent. Tous ? Oui. Sur les 23 occurrences, il n’y a pas une hypothèse où, par exemple, le MVP s’est blessé en cours de playoffs pour assister au sacre de ses coéquipiers depuis les tribunes. Sans exception, ils ont participé à la campagne complète. Pour les plus curieux d’entre vous, voici les statistiques moyennes du MVP champion NBA en moyenne :

![]()

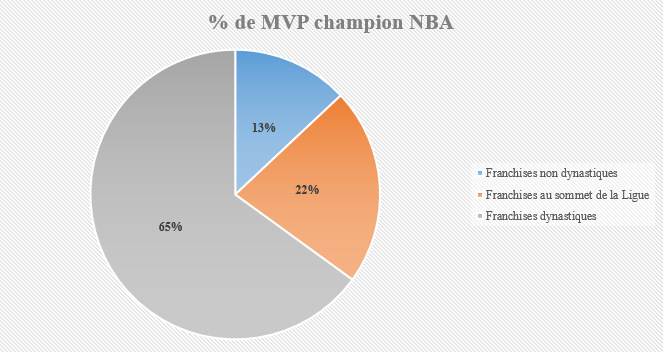

Toutefois, et cela ne coule pas forcément de source, on ne retrouve que rarement un joueur à la fois MVP et champion NBA en dehors des équipes dites “dynastiques”. Certes, le terme est fort et il conviendrait de s’accorder sur ce qu’il recouvre effectivement. Pour faciliter les choses, peut-être de manière un peu simpliste, opérons une triple distinction :

- franchise non dynastique : équipe qui a gagné un titre NBA unique au cours d’une période donnée ;

- franchise au sommet de la Ligue : équipe que l’on peut difficilement appeler “dynastique”, mais qui a remporté plusieurs titres au cours d’une période donnée. La période de domination ne fût pas assez longue, ou pas assez couronnée de succès ;

- franchise dynastique : équipe qui a dominé son époque, ce qu’elle a ponctué avec plusieurs titres.

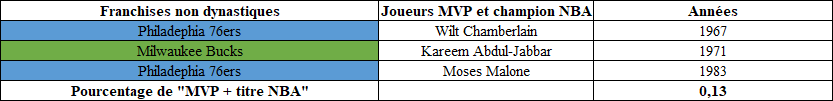

Sur cette base, on remarque qu’on ne retrouve un MVP champion au sein des “franchises non dynastiques” qu’à trois reprises.

Le constat est dur. Les 76ers de Chamberlain ont été barré 10 années durant par les Celtics de Russell, mais ont su remporter la seule finale NBA à laquelle ils ont participée. Ceux de Moses Malone ne doivent leur place dans cette catégorie qu’à cause de leur deux défaites en finale (1980 et 1982), sans quoi ils auraient gagné leur ticket pour la catégorie supérieure, a mimina. Enfin, les Bucks d’Abdul-Jabbar ont visité les finales NBA à deux reprises, pour une victoire en 1971.

Ainsi, seuls 13 % des joueurs MVP et champion NBA la même saison évoluaient dans une équipe qui n’a pas véritablement marqué son temps. Le pourcentage est très légèrement supérieur en ce qui concerne les “franchises au sommet de la Ligue”.

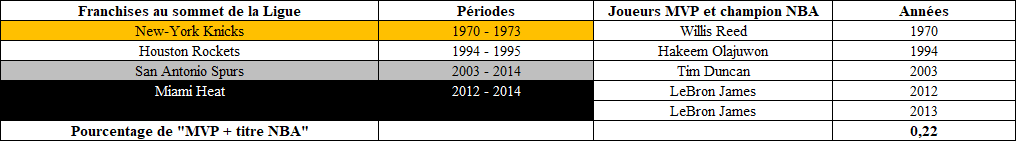

En effet, au lieu de 3 occurrences, nous en retrouvons désormais 5, pour un pourcentage global de 22 %. Mentionnons d’abord l’exceptionnelle razzia des Knicks de 1970, qui avaient en leur sein le COY (Red Holzman), le MVP, MVP des finales et MVP du All-star game (Willis Reed) et qui ont remporté le premier titre NBA de leur histoire, avant de doubler la mise en 1973. En cette époque, les Knicks étaient ce qu’il se faisait de mieux dans la Ligue, avec les Lakers. Il en va clairement de même pour les Rockets d’Olajuwon, dominateurs lors de la première retraite de Michael Jordan, mais aussi pour le Heat des tres amigos, qui rejoignirent les finales NBA 4 années de suite, pour 2 victoires.

À notre sens, pour l’incroyable longévité de l’équipe, les Spurs de Duncan – Ginobili – Parker doivent également être mentionnées ici.

Il en résulte que 35 % des “MVP champion NBA” ne se retrouvaient pas dans une équipe dynastique. Par conséquent, pour grossir le trait, deux tiers des joueurs qui ont réussi ce doublé prenaient part à la dynastie de leur franchise.

Ce qu’il y a de frappant, c’est qu’aucune dynastie n’est en reste ; toutes celles qui ont un jour massacré la Ligue se retrouvent dans notre tableau. Sans surprise, la réciproque est également vraie ; lorsqu’aucune équipe ne dominait véritablement la NBA, aucun MVP n’a su ponctuer sa saison par un titre collectif. Il en va ainsi entre 1972 et 1979, période de la “grande alternance” en NBA, où seuls les Celtics parvinrent à remporter plus d’un titre. C’est au cours de cette décennie que plusieurs franchises ont remporté l’unique titre de leur histoire, comme les Trail Blazers (1978), les Bullets / Wizards (1979) et les Sonics / Thunder (1980). Le constat est identique entre 2004 et 2011, où 6 franchises différentes soulevèrent le Larry O’Brien trophy.

Le graphique ci-dessous permet, peut-être, de mieux prendre conscience du poids des dynasties dans le débat qui nous occupe aujourd’hui :

***

La question est alors la suivante : est-ce la superstar qui fait la dynastie, ou est-ce la dynastie qui fait la superstar ? Autrement dit, peut-on toujours considérer que le MVP en titre a joué un rôle primordial (et pas simplement majeur, car cela coulerait de source) dans le sacre de son équipe ? Il est en effet des cas où, au-delà du MVP, l’équipe possédait en son sein quelques autres joueurs d’exception. Il en est d’autres ou l’adversité était tout simplement moindre.

Il est ici particulièrement malaisé de trancher. En effet, que dire des Celtics de Bill Russell ? D’un côté, les vert avaient un roster largement plus impressionnant que le reste de la concurrence, ce qui tendrait à minimiser l’influence du pivot MVP dans les sacres des siens. Néanmoins, difficile d’occulter également le fait que sans Bill Russell dans la peinture – véritable monstre physique et défensif – il y a très fort à parier que l’autre brute de la Ligue, Wilt Chamberlain, aurait une armoire individuelle et collective bien plus fournie.

Il paraît possible d’être plus affirmatif pour certaines autres dynasties. Ainsi, la première retraite de Michael Jordan a démontré que sans lui, les Bulls ne pouvaient pas prétendre au titre NBA. Sa Majestée était l’alpha et l’omega de cette équipe et si Chicago possède 6 titres NBA, c’est en immense partie au meilleur arrière de l’histoire (pour ne froisser personne !) qu’elle le doit. Il pourrait en aller de même pour les Warriors de 2015, période au sein de laquelle Kevin Durant n’évoluait pas encore du côté de la baie, et où le titre porte le sceau brûlant de Stephen Curry. Idem pour le titre 2000 des Lakers, période où Kobe Bryant n’était encore que le lieutenant de luxe d’un Shaquille O’Neal dans une autre galaxie.

Enfin, nous ne nous tenterons pas à trancher la problématique en ce qui concerne les Lakers et les Celtics des années 1980. Leurs effectifs étaient tellement profonds qu’il est difficile d’en faire ressortir une individualité pour énoncer que le titre est principalement dû à un seul joueur, fût-ce-t-il le meilleur de la Ligue. C’est notamment le cas pour la franchise Hollywoodienne, qui fît cohabiter Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar (avec James Worthy, de surcroît).

Pour conclure, il ressort des chiffres que pour être à la fois MVP et champion NBA, il est de bon ton de se retrouver dans une équipe dynastique. Cela complexifie évidemment l’analyse de l’influence véritable du joueur dans la victoire collective. Cela tend également à expliquer en partie pourquoi le pourcentage de “MVP champion NBA” a largement chuté au 21è siècle. Nous pouvons toutefois mettre en avant une autre explication.

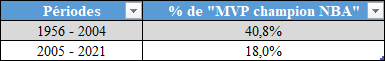

L’anomalie du 21è siècle

En vérité, tout le 21è siècle n’est pas à mettre dans un même sac. Nous constatons une très nette césure à compter de l’année 2005. Curieusement, c’est également l’année où la NBA a accueilli sa 30è équipe. Toutefois, nous l’avons démontré, le nombre d’équipes présentent au sein de la Ligue ne parvient pas à expliquer la fréquence à laquelle le MVP parvient à remporter le titre NBA. Avant de rechercher la réponse ailleurs, présentons ladite césure en chiffres :

La chute est rude. En réalité, si l’on ne s’appelle pas LeBron James ou Stephen Curry, on ne parvient pas à cumuler MVP et bague la même année depuis 2005. Pourtant, quelques superstars s’y sont essayées entre temps : Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Kevin Durant, ou Giannis Antetokounmpo ont tous été MVP et champion au cours de cette période… mais pas la même année. Pire encore, on constate que sur la période, le MVP de la saison perd de plus en plus tôt en playoffs.

![]()

En somme, avant 2005, le MVP atteignait les finales NBA 55,3 % du temps (41 % de titre + 14,3 % de défaite en finale). Ce chiffre a très nettement baissé, tombant à 29,8 % (18 % de titre, 11,8 % de défaite en finale). Fort logiquement, ce gap se retrouve répercuté sur les trois premiers tours de playoffs, qui se déroulent uniquement au sein de la conférence.

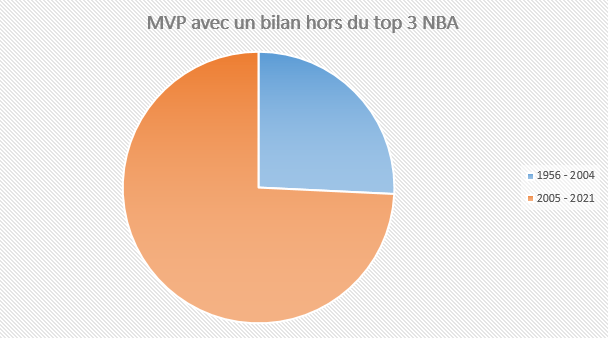

Ce constat permet-il d’affirmer que le bilan collectif des équipes est de moins en moins pris en compte au moment de remettre le trophée de MVP ? Nous l’appelions en tout cas de nos vœux en début d’année. Les chiffres vont dans le sens d’une prise en compte légèrement moins importante que par le passé. Ainsi, entre 1990 et 2004, le MVP présentait en moyenne le 1,4è bilan de la Ligue (le meilleur bilan à 9 reprises, le second bilan à 6 reprises). Depuis 2005, le meilleur joueur de la saison affiche le 2,3è bilan de l’année.

Toutefois, ce qui frappe, c’est que les votants récompensent désormais fréquemment un joueur qui ne se retrouve pas sur le podium des bilans collectifs. En effet, c’est arrivé autant de fois entre 1956 – 2004 et depuis 2005 (4 fois, à chaque fois).

Ainsi, le poids du collectif a tendance à régresser lorsqu’il s’agit de récompenser le meilleur joueur de la saison régulière. La NBA sort pas à pas de ses habituels sentiers, et n’hésite plus à remettre le trophée à des joueurs qui ont révolutionné le jeu, quand bien même leur bilan collectif n’est pas extraordinaire. Citons ici l’évident cas de Russell Westbrook en 2017, qui réalisa la première saison de triple-double de moyenne depuis Oscar Robertson (10è bilan collectif). Mentionnons également le MVP en titre, Nikola Jokic, qui fait évoluer la vision que l’on peut avoir du poste de pivot (5è bilan collectif en 2021).

Cette évolution se fait, semble-t-il, au profit de deux autres critères. Le premier serait la ligne statistique, forcément excellente. Aujourd’hui, il serait impensable de remettre le trophée à un Steve Nash ; le MVP est un monstre statistique, notamment au scoring. Le second serait la portée historique de la saison réalisée, comme nous l’avons mentionné pour Westbrook et Jokic. Par exemple, sur le fondement de ces deux critères, Wilt Chamberlain aurait été élu MVP à l’unanimité en 1962 (50 points, 25 rebonds), en lieu et place d’un Bill Russell plus timide sur les statistiques brutes (19 points, 23,5 rebonds).

Il paraît donc logique de constater, sur le fondement du recul du poids du collectif dans les critères, que le MVP est de moins en moins champion NBA. Ce n’est pas tant que les joueurs sont moins influents une fois le printemps arrivé. C’est que, puisqu’ils sont désormais plus récompensés pour leur performance individuelle que pour leur bilan collectif, la probabilité de remporter le titre NBA diminue d’autant. Cela tend également à confirmer qu’aussi fort soit-elle, la superstar ne remporte jamais un titre seule (ce qui pourrait également faire l’objet d’un tel article statistique). Formulé ainsi, cela ressemble peut-être à une évidence. Ce n’est pourtant une véritable tendance que depuis une quinzaine d’années.

Ajoutez à cela un dernier aspect, plus officieux ; celui de l’alternance. En effet, la NBA a une tendance certaine à ne pas remettre le trophée au même joueur plusieurs années de suite. Il paraît aujourd’hui inimaginable de voir un joueur soulever 3 MVP consécutifs, comme ce fût le cas pour Russell, Chamberlain et Bird. La saison passée de Giannis Antetokounmpo le démontre ; le Grec a réalisé une saison largement à la hauteur des standards des deux saisons précédentes, à l’issue desquelles il fût nommé meilleur joueur de la saison. Pourtant, en 2021, il ne fût jamais mentionné ne serait-ce que dans la discussion (4è au final, une seule fois classé 1er), alors même que les Bucks remportèrent le second titre NBA de leur histoire.

***

En conséquence, si la tendance venait à se poursuivre, il semblerait que la part des MVP qui parviendront également à remporter le titre NBA sera amenée à régresser. Toutefois, la raison majeure paraît être totalement extérieure aux joueurs eux-mêmes. En effet, il n’ont finalement aucune emprise sur les critères retenus par les votants pour décerner le trophée. Par conséquent, à moins de voir poindre une nouvelle dynastie dans un futur proche – puisque nous avons vu que le meilleur joueur d’une telle équipe augmente substantiellement ses chances d’être à la fois NBA et bagué – la probabilité de revoir un joueur réaliser ce doublé semble plus faible que jamais.

Pour cette saison, si l’on reprend nos différents favoris pour le MVP 2022, il semblerait d’ailleurs que seuls Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et LeBron James peuvent raisonnablement espérer (à ce jour) enfiler une nouvelle bague à leur annulaire. Par conséquent, à l’heure où la NBA vient de dévoiler les 76 plus grands joueurs de son histoire, il paraît de plus en plus ardu de remplir son armoire à trophées individuels et collectifs la même année.

C’est dire si, à l’avenir, l’exploit devrait avoir un retentissement certain.