Nous le savons tous, le basket-ball est un sport dit de statistiques : les rencontres et les performances individuelles sont analysées et débattues à l’aune des statistiques. À chaque match, nous nous extasions sur des questions de points, de rebonds ou encore de passes décisives, les trois catégories reines. Ce maniement des chiffres, omniprésent et presque omnipotent dirions-nous, est devenu un exercice amusant et divertissant, qui reste la face émergée d’un iceberg de statistiques avancées. Les chiffres sont partout, tout le temps, exploitables et exploités. Pour autant, que doit-on penser cette « surstatistication » en NBA ? Abus ou conséquences logiques de notre époque de plus en plus connectée et numérisée ? Passons en revue le vrai du faux.

Une statistique est utile mais ne dit pas tout de la vérité du terrain

Avant toute chose, rétablissons d’abord une vérité : non, les statistiques, même celles avancées, ne sont pas exhaustives. Sur un terrain, analyser de manière détaillée ce que fait un joueur lorsqu’il a le ballon est possible, mais les chiffres sont moins efficaces pour mesurer la production concrète d’un joueur quand il n’a pas la gonfle, c’est-à-dire ses déplacements, sa lecture du jeu et plus globalement son « QI » basket, ce qui représente en réalité une écrasante majorité du temps. Savoir jouer off-ball est une qualité cruciale qui se détecte davantage à l’œil nu que dans une colonne de statistiques.

Ensuite, face à une feuille de match plus ou moins bien remplie, vient la problématique de l’interprétation de ces statistiques. À chaud comme à froid, le maître-mot d’une bonne utilisation des statistiques réside dans la contextualisation : où ? Quand ? Quel scénario pour la rencontre ? Ces différentes statistiques ont-elles été réalisées face à des titulaires ou face à des remplaçants ? Devin Booker a marqué 70 pions au TD Garden en 2017, sur la truffe de bons défenseurs comme Jae Crowder, Marcus Smart ou Jaylen Brown ? Incroyable ! Oui, mais pas si vite : ce serait oublier que l’arrière des Suns a pris 40 tirs ce soir-là, qu’il a scoré dans un blow-out et que la défense des Celtics l’a complaisamment laissé marquer ses points dans le dernier quart-temps. Si les chiffres demeurent, et feront date tant ils sont imposants, vous en conviendrez que l’histoire est déjà moins emballante.

Sémantiquement, une performance est « un accomplissement, un exploit ou un résultat remarquable ». Ce n’est pas quelque chose qui a pour vocation d’être répété dans le temps. Dans les faits, la performance d’un joueur dépend d’un grand nombre de paramètres : son état de forme le jour du match, sa nuit de sommeil, la qualité de son entraînement, ses éventuelles douleurs musculaires, le système mis en place par le coach, etc… Tous ces paramètres auxquels d’éventuels soucis familiaux, financiers, conjugaux (divorce, enfant en bas âge, etc.) peuvent s’ajouter, tout comme le quotidien. Le fait d’être constamment entre deux avions, loin des proches, sont des paramètres importants dans la vie d’un joueur, ne sont pas pris en compte sur la feuille de statistiques. La lecture en est ainsi biaisée.

Dans le même ordre d’idée, isoler une statistique manque de pertinence puisqu’un mauvais match des coéquipiers, symbolisé par un manque d’intensité et/ou une adresse défaillante, ainsi qu’une spirale collective négative peuvent ruiner le match d’un autre joueur. Un joueur ne joue jamais tout seul sur un terrain, il y a toujours un contexte global qui le dépasse. Plus généralement, s’il est possible hiérarchiser les basketteurs selon leurs statistiques, en fonction de leur poste, une relative prudence est de mise face à de type de comparaison.

Prenons un exemple frappant, celui d’Hassan Whiteside : 15.5 points par match, 13.5 rebonds et 2.9 contres sur la saison 2019 – 2020. Des moyennes légèrement meilleures qu’un Rudy Gobert, All-star cette saison et dans le top 3 incontesté des meilleurs défenseurs de la Ligue. Alors, à quel endroit le bât blesse-t-il pour l’ancien pivot des Blazers, dont l’absence au All-star game n’a étonné personne ? Ces chiffres semblent involontairement réalisés au détriment du collectif, puisque Portland a fini la saison à l’antépénultième rang en Defensive Rating, avec 114.8 points concédés. Autrement dit, Whiteside a la production individuelle statistique digne d’un All-star, mais il n’en pas l’impact, tandis que son équipe a une défense exécrable. Puis, l’intérieur ne peut pas switcher et reste limité face à des pivots plus mobiles. Le Miami Heat ne regrette en tous cas pas une seconde de l’avoir transféré et d’avoir installé Bam Adebayo qui, malgré des statistiques inférieures, a un impact beaucoup plus important sur son équipe et contribue davantage d’un point de vue offensif comme défensif.

Bien exploitées, les statistiques avancées peuvent-elles permettre de gagner des titres ?

Dans cette question, le point central concerne la possibilité, l’éventualité. Personne ne se risquerait à dire que la bonne utilisation des statistiques offre des titres, car la glorieuse incertitude du sport veille. Il est plutôt nécessaire de se demander : est-ce qu’elles permettent de s’approcher du Graal ? Si tout est déjà joué à l’avance, il n’y a ni plaisir ni amusement. Le côté ludique du sport disparait. Avec l’utilisation des statistiques avancées, nous pouvons remarquer qu’à défaut de disparaitre, cet aspect ludique s’est déplacé vers les techniques pour perfectionner au mieux les manières de réduire au plus fort cette incertitude. Autrement dit, le jeu se déroule autant sur le terrain, que dans tous les à-côtés. Au cours de la décennie 2010, tous les GM’s se sont penchés sur cette question, mais deux ont voulu pousser l’expérience à fond, sans passer par la case « modération » : Sam Hinkie aux 76ers et Daryl Morey à Houston.

Le maître-mot du Moreyball : l’optimisation. Virtuose des analytiques et des chiffres avancés, Daryl Morey a finalement prôné une réécriture moderne du taylorisme. Le taylorisme était l’ère des calculs minutieux et de l’efficacité quotidienne. Frederick Winslow Taylor voulait réduire l’incertitude à néant ; s’il y en avait encore, c’est qu’il y avait toujours un grain de sable quelque part dans le processus de fabrication et qu’il devait s’atteler à corriger ce problème. L’objectif était de trouver la seule et unique bonne façon de travailler.

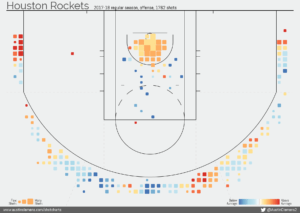

Daryl Morey a adapté cette idée tranchée au basketball, puis cherché à optimiser les shoots pris par son équipe pour qu’elle se montre cliniquement efficace : bannissement des « longs 2 points », ces tirs pris loin de la peinture mais qui valent toujours deux points ; augmenter le nombre de tirs pris dans la raquette, là où le pourcentage de réussite est le plus élevé sur le terrain, et surtout bombarder à trois points. Cette arrosage de loin est montée crescendo au fil des la décennie 2010 pour atteindre son paroxysme sur les saisons 2017 – 2018 et 2018 – 2019, avec respectivement 1 181 et 1 184 trois points réussis, ce qui est à chaque fois un record NBA.

Daryl Morey a réalisé deux choses au sujet des tirs à longue distance : l’augmentation de 50 % des points reçus pour le tir à trois-points, par rapport à un tir à deux-points, rend le tir lointain plus efficace mathématiquement que tous les tirs à deux points autres qu’un dunks et qu’un lay-up ; les « corner threes », c’est-à-dire des tirs primés depuis l’un des deux coins du terrain, sont encore plus efficaces que les autres tirs à trois points, puisque la ligne est un peu plus proche du panier.

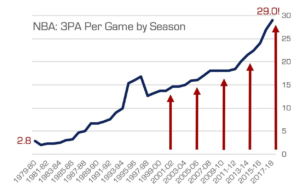

Le nombre de tirs à trois-points tentés en NBA par rencontre est passé de 13 en 2000 à 25 en 2016. Et notamment de 16 en 2012, année de l’arrivée d’Harden à Houston, à 25 en 2016. Soit une sacrée évolution. Ce que nous pouvons en déduire, c’est que non seulement les Rockets ont fait monter les statistiques générales de tirs à trois points tentés, mais aussi que toute la Ligue s’y est aussi mise, avec réussite pour les Splash Brothers de Golden State. Cette augmentation du nombre de tirs à trois points est le résultat d’une analyse globale qui atteste qu’un tir à trois-points, même s’il n’a statistiquement que 35% de chance de rentrer en moyenne, donnera plus de points qu’un tir à deux points pris loin du panier : en moyenne, un tir dégainé derrière l’arc engendre 1,05 point par possession, tandis qu’un tir à mi-distance équivaut à 0,80 point par possession. Le choix est vite fait : la mort des tirs à mi-distance est actée.

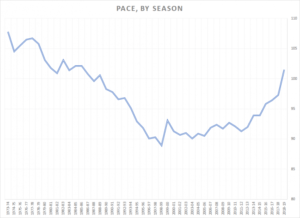

La NBA a profondément évolué en vingt ans, évolution impulsée en partie les Rockets de la décennie 2010, qui ont ouvert la voie dès la saison 2012 – 2013 à cette explosion du nombre de tirs à trois-points tentés et l’augmentation de la PACE : ces deux points sont corrélés car plus la balle est remontée rapidement, par exemple en transition, et moins les défenses ont le temps de s’organiser et de prendre les bonnes décisions, ce qui favorise un tir ouvert à distance. Rick Carlisle confirme :

« Le potentiel offert par le tir à trois points est devenu plus qu’une tendance : c’est à la fois une réalité et une nécessité. Si vous voulez avoir des bons tirs à trois points, alors il faut jouer vite ».

Si le nombre de tirs à trois-pointés tentés par match a bien explosé, cela est lié à deux facteurs : l’accélération drastique du jeu et la prise en compte des statistiques avancées pour définir les meilleurs spots de tirs.

Daryl Morey, avec cette vision novatrice, a constaté une inefficacité statistique sur le terrain et s’est efforcé de la gommer. Pour cela, il s’est retroussé les manches et a récupéré les joueurs qu’ils voulaient (James Harden, barré à OKC, en tant que franchise-player ; Chris Paul, pour l’épauler ; Clint Capela et une armée de 3 and D), ainsi qu’un coach porté sur l’offensive en la personne de Mike D’Antoni. Des joueurs et une organisation qui collent à sa mentalité et à sa vision statistique. Comme il l’explique, adhérer à son approche est indispensable :

« Vous maximisez votre succès en NBA lorsque vos joueurs correspondent à votre style et que votre style correspond à vos joueurs ».

Mike D’Antoni, adepte du jeu rapide, popularisé par son Seven second or less version Suns des années 2000, était assurément l’homme de la situation à Houston : attaquer, attaquer et encore attaquer. Dans une NBA de plus en plus rythmée et secouée par une multitude de tirs à trois-points, le Moreyball et la philosophie run-and-gun du coach à la moustache était un mariage bien pensé sur le papier et construit intelligemment de la part du GM.

Quel est le bilan ? Une réussite globale, avec un immense regret. De belles campagnes de play-offs, avec les Rockets passées tout près d’éliminer l’ogre d’Oakland et leur superteam, mais qui ont toujours buté sur cet obstacle. En 2018, nous sommes même en droit de nous demander si l’aventure n’aurait pas été encore plus belle sans la blessure à la cuisse de Chris Paul. Mais là, nous entrons dans la périlleuse case du « What if ? ».

Quant à Sam Hinkie, la réflexion a été un peu différente, mais l’objectif restait le même : utiliser les mathématiques pour faire de ses Sixers une équipe contender à moyen terme. Comment ? En perdant des matchs et en accumulant rapidement des hauts choix de drafts. Il a compris que le pire ennemi de cette Ligue fermée qu’est la NBA, c’était la stagnation : être ni assez bon pour peser en play-offs, ni assez mauvais pour obtenir un pick de lottery haut placé. Enchaîner les saisons moyennes, sans frissons, était statistiquement moins intéressantes que de perdre beaucoup à court terme pour tenter de mieux gagner par la suite. Des années de tanking, qui ont amené Joël Embiid et Ben Simmons dans la ville de l’amour fraternel, deux excellents profils, malgré des doutes qui entouraient l’état de santé de l’Australien et du Camerounais à leur arrivée dans la Grande Ligue.

La notion de Process était popularisée. Un processus qui s’est hélas fracassé contre un arceau blagueur à Toronto, un funeste soir de mai 2019, et qui a depuis pris un peu de plomb dans l’aile. Pourtant, le procédé était le bon : en seulement quelques années, entre la prise de fonction de Sam Hinkie en 2013 et la saison 2018 – 2019, les Sixers sont devenus, grâce à une base partie d’une faille statistique, l’une des meilleures équipes de la conférence Est. Si le destin a été cruel, Hinkie nous a prouvé qu’il fallait Trust the Process.

Le plafond de verre, finalement, cela reste l’incertitude : une blessure au pire instant, un ballon qui retombe du mauvais côté, une sous-performance collective d’adresse aux tirs, un Markelle Fultz qui ne se développe pas comme attendu alors qu’il fût drafté à la place de Jayson Tatum … tout cela ne peut pas être prévu. Il peut y avoir des doutes, des tentatives d’anticipation, mais rien de gravé dans le marbre.

Néanmoins, ces Sixers de 2019 et ces Rockets version 2018 n’ont jamais été aussi proches du titre au cours de la décennie que ces deux années-là, ce qui prouve que ce modèle statistique et analytique, à défaut de permettre de décrocher la bague ou même d’atteindre les Finales NBA, a porté certains fruits. À l’arrivée, ces statistiques sont parlantes car elles mettent en lumière des éléments que l’on ne voyait pas et/ou que l’on n’exploitait pas, et qui permettent d’élever le niveau de performance d’une équipe. Contrairement à la surperformance, qui ne dure pas dans le temps, ces équipes se sont durablement améliorées : Houston est un contender depuis 2015, quand bien même le récent départ de James Harden pour Brooklyn vin mettre du plomb dans l’aile dans les espoirs collectifs de la franchise texane ; les Sixers, emmenées par leur deux pièces maitresses, sont chaque année une équipe à surveiller à l’Est. Si d’aucuns peuvent qualifier ces méthodes de dérives ou d’anti-sportif, l’efficacité et l’ingéniosité de ces procédés sont indéniables.

L’impact mental des statistiques sur les joueurs

Les joueurs, bien au fait de l’importance des statistiques au niveau médiatique ou en ce qui concerne les répercussions sur leur contrat, peuvent consciemment décider d’augmenter leurs moyennes, parfois au détriment du collectif, de l’équilibre tactique de l’équipe et/ou de l’esprit du jeu. C’est ce que l’on appelle le stat padding. C’est l’exemple des rebonds volés à un coéquipier par Russell Westbrook pour compléter un triple-double, davantage préoccupé par le fait de gonfler ses statistiques individuelles que par le bénéfice collectif d’une telle entreprise. Ces actions n’apportent rien de positif à l’équipe et, dans le pire des cas, la desservent même. Nous voyons ces situations, rarissimes avant l’essor des statistiques et le développement du numérique, devenir de plus en plus courantes.

Hélas, plus important encore qu’une triviale histoire de triple-double gratté ici et là, l’omniprésence des statistiques provoque pourtant une pression individuelle et collective assez malvenue. Chaque joueur est passé au crible tous les jours, à chaque match et à chaque entraînement : si les bonnes performances sont saluées, les contre-performances statistiques sont encerclées en rouge par les entraîneurs et analystes de la performance des franchises, tandis qu’elles sont débattues sur les plateaux médiatiques et moquées sur les réseaux sociaux. Cette obligation implicite de performance conduit inévitablement à une pression de résultat. Ils sont la réinterprétation moderne des ouvriers du taylorisme : obligés d’atteindre chaque jour le niveau de performance attendue, ils ne peuvent plus se relâcher. L’efficacité quotidienne ou l’opprobre.

La cadence se doit d’être accélérée alors que la performance doit devenir la norme. Par conséquent, le corps et le mental des athlètes peuvent ne plus suivre le rythme. Le risque est de se retrouver face à une désarticulation des rythmes qui ne s’accorderaient plus entre eux et qui provoqueraient ainsi de nombreuses pathologies (stress, burn-out, problèmes cardiaques, etc…) chez les basketteurs de NBA. Les statistiques omniprésentes et les retransmissions permanentes empêchent les acteurs de souffler. Ces sportifs, de plus en plus sollicités sur le terrain, dans les médias ou encore aux entraînements, et contraints d’accélérer leur productivité pour améliorer sans cesse leurs performances pour survivre dans une Ligue de plus en plus concurrentielle, sont touchés par cette sinistre problématique. Cette importante fragilisation des basketteurs est due au fait qu’il y a une exigence accrue en ce qui concerne leurs responsabilités et qu’ils doivent s’exposer pleinement dans un monde de plus en plus morcelé et connecté.

Le serpent de mer de la dépression en NBA est d’ailleurs un sujet qui revient de plus en plus souvent sur le devant de la scène. Ces dernières années, Kevin Love, Steven Adams ou encore DeMar DeRozan ont témoigné avoir souffert d’épisodes de dépression. L’ailier des Spurs a été le plus expansif, lors d’une interview accordée à ESPN en février 2018 :

« Peu importe à quel point nous paraissons indestructibles, nous sommes finalement tous humains. Nous avons tous des sentiments… Parfois, ces émotions prennent le meilleur de nous, et dans ces moments-là on a l’impression que le monde entier est au-dessus de nous ».

Heureusement, la NBA a réagi en 2019 en mettant place des mesures concernant la dépression et les autres troubles psychosociaux : désormais, des professionnels de la santé mentale, affrétés par la Ligue, sont mis à disposition des franchises et consultables si nécessaire pour les joueurs comme pour le staff.

Au final, que peut-on en penser ?

Ces différentes données ont plutôt pour vocation d’être utilisées en tant qu’outil de complément, et non comme source principale faisant foi, tant les performances des sportifs dépendent de nombreuses variables : il est notamment bien de savoir qu’il faut théoriquement tenter x tirs à trois-points pour espérer gagner, mais personne n’est à l’abri d’une faillite collective et d’un manque d’adresse générale de l’équipe au pire moment (coucou les Rockets de 2018).

Au-delà des statistiques, ce qui nous approche le plus de la vérité et ce qui participe à notre appréciation, ce sont nos yeux et notre regard posé sur la rencontre et sur les joueurs, et non une information chiffrée. Plutôt que de rejeter l’une ou l’autre, ou bien au contraire de leur vouer une confiance aveugle, il convient dès lors de (re)trouver le bon dosage entre la science des statistiques et la vérité du terrain. Un compromis potentiellement salutaire pour un nombre grandissant de joueurs, qui peuvent subir de plein les impacts reçus dans les médias.

Dans le fond, rien n’est jamais tout blanc ou tout noir : la méthode « à qui perd gagne » d’Hinkie ou le Moreyball possède des adeptes, des avantages, des détracteurs et des failles, mais ils ne faut pas les diaboliser, puisqu’elles ont le mérite d’être audacieuses et d’apporter une plus-value manifeste. Qui ne tente rien n’obtient rien, en NBA ou ailleurs. Sans risque(s), la victoire reste un horizon indépassable. Qui tente se donne l’espoir d’obtenir ce petit quelque chose qui fera basculer la franchise sur les bons rails. Les statistiques avancées ne sont pas une garantie de succès, ni même de résultats probants, mais elles peuvent y contribuer. Après tout, c’est déjà bien tout ce qu’on leur demande.