Depuis 1946 et la création de la National Basketball Association, quelque cinq mille joueurs ont foulé les parquets de la Grande Ligue. Certains d’entre eux ont laissé une empreinte indélébile qui ne sera jamais oubliée. D’autres sont restés bien plus anonymes. Entre les deux ? Des centaines de joueurs, qui ont tour à tour affiché un niveau de jeu exceptionnel, mais dont on oublie bien souvent la carrière.

Dès lors, @BenjaminForant et @Schoepfer68 ont décidé de dresser – littéralement – le portrait de certains de ces acteurs méconnus ou sous-estimés. Au total, ce sont 60 articles qui vous seront proposés : un par année, entre les saisons 1950 – 1951 et 2009 – 2010. Pour chaque saison, un joueur a été sélectionné comme étendard, parfois en raison d’une saison particulièrement réussie, d’une rencontre extraordinaire ou encore d’une action historique …

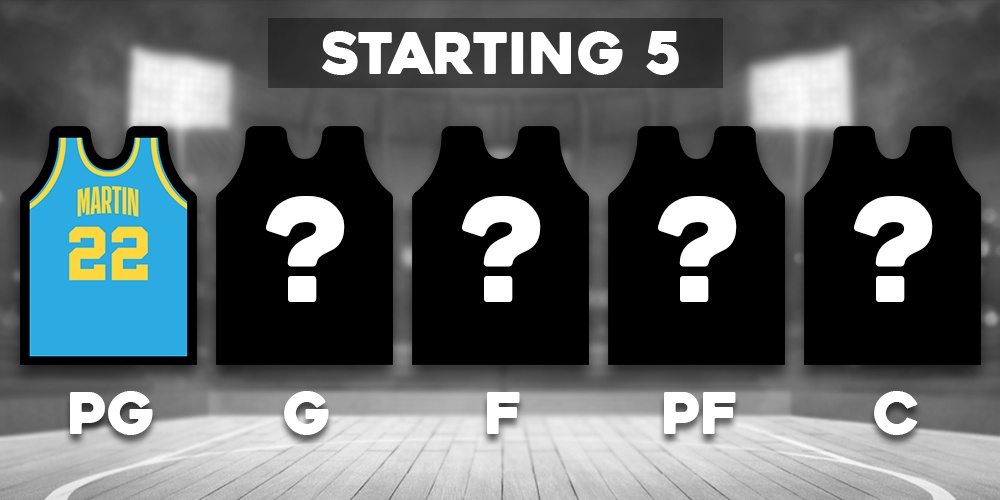

Chaque portrait s’inscrira dans une volonté, celle de traverser l’Histoire de la NBA de manière cohérente. Ainsi, ces portraits (hebdomadaires) seront publiés dans un ordre précis : un meneur, un arrière, un ailier, un ailier-fort, un pivot. Au bout de cinq semaines, c’est donc un cinq majeur qui sera constitué. Les plus matheux d’entre vous l’aurons compris : au final, ce seront douze équipes, toutes composées de joueurs ayant évolué au cours de décennies distinctes, qui auront été composées.

A vous de déterminer lequel de ces cinq majeurs sera le plus fort, le plus complémentaire, le plus dynastique.

Vous trouverez en fin d’article les liens vous permettant de (re)consulter les articles précédents.

La jaquette

Pour chaque article, @t7gfx vous proposera ses créations. Vous y retrouverez une illustration du joueur présenté (en tête d’article) ainsi qu’une présentation de chaque cinq majeur projeté (chacun avec une identité visuelle propre).

Le synopsis

Il n’est jamais simple d’aborder les années 1950. En ces temps, préhistoriques à l’échelle du sport, seules 9 équipes se battaient pour le titre NBA. Au sein de chacune d’entre elles, nous retrouvions quelques légendes, dont la renommée colle peu avec l’esprit que nous tentons de donner au Magnéto (sauf exception, Bob Pettit, par exemple). Pour le reste ? Énormément d’inconnus qui ont du mal à attiser l’intérêt de la foule.

C’est d’autant plus vrai plus lorsque l’on parle d’extérieurs. Il faut dire qu’à quelques exceptions près, dans ses premières années d’existence, la NBA faisait la part belle aux grands. Il suffit de voir les premiers portraits issus de la première décennie post-seconde guerre mondiale que nous avons rédigés : Neil Johnston, Larry Foust, Maurice Stokes. Seuls Bill Sharman et Paul Arizin sont des extérieurs, leur talent largement au-dessus de la moyenne effaçant toute caractéristiques physiques.

Du coup, comme le dit si bien Alexandre Astier, il a fallu se creuser la soupière. Quel guard, autre que le sur-médiatisé Bob Cousy mériterait un long développement ?

Et c’est ici qu’arrive, comme par magie, ou presque, notre cher Slater Martin. Certes, les statistiques ne sont pas mirobolantes, mais son importance capitale dans les premières années d’une des plus grandes franchises de l’Histoire pèse lourd. Par sa gestion et sa défense, il est un chaînon essentiel de la réussite des Lakers dans les débuts de la Grande Ligue.

Slater Nelson Martin Jr est né le 22 octobre 1925 dans le Texas. Après avoir remporté deux titres en High School à Jefferson Davis (1942-1943), il restera dans son état natal en intégrant la Texas University d’Austin.

Celui que l’on surnommera Dugie n’est pas qu’un simple poste 1. Sous-dimensionné pour son sport (1m78 pour 77kg, Monsieur tout le monde), il a mené le combat d’un petit dans un monde de grands – très grands.

Action !

Lorsqu’il entre à l’université, la période est…trouble. Il faut dire que poser les pieds sur les parquets en 1943 – 1944 ne doit pas être simple, tant tous les esprits sont tournés vers l’Europe. Après une première saison plutôt concluante sur les parquets de son campus (plus de 13 points de moyenne), Martin quitte l’équipe de basket de la fac, direction le Vieux Continent et la US Navy, jusqu’à la capitulation définitive.

Deux années plus tard, le voici de retour pour jouer de mauvais tours à ses adversaires. Il restera trois nouvelles années à Austin, et y réalisera de belles performances. Il détient notamment encore aujourd’hui le record de points en une rencontre pour un joueur des Longhorns, avec 49 unités. Il est important de souligner que l’université a vu passer d’autres excellents joueurs, comme LaMarcus Aldridge ou un certain Kevin Durant.

Il terminera sa campagne étudiante avec plus de 12 points de moyenne. Malheureusement, cela ne lui permettra pas d’accrocher une place dans un roster NBA. En effet, il ne sera pas choisi lors de la draft 1949.

Alors que la Ligue s’appelle encore la BAA, Minneapolis est l’une des places fortes du championnat. Déjà champion lors de l’exercice 1948 – 1949, la légendaire franchise qui portera plus tard du Purple and gold vise le premier back-to-back de l’Histoire.

Et pour cela, il faut se renforcer. Ni une ni deux, le Territorial Pick est utilisé pour sélectionner Vern Mikkelsen, ailier-fort collant parfaitement à la légende George Mikan, pivot (et joueur) le plus dominant du moment. Pas satisfait des rotations sur les lignes arrières, le front-office de la franchise des Lacs décide également de laisser une chance à un petit meneur ayant fait de bonnes prestations à l’université, Slater Martin.

Non-drafté, Dugie se retrouve quelques semaines plus tard dans la rotation des favoris pour le titre. Les étoiles sont alignées et le meneur ne laissera pas passer l’opportunité.

En NBA comme partout ailleurs, il faut savoir faire ses preuves. On vous donne quelques miettes, qui se transformeront en vraies parts de gâteaux si vous en faites bon usage. Martin jouera peu lors de sa saison rookie. Il n’inscrira qu’à 6 reprises 10 points ou plus, donc un pic à 19 pions comme premier career high.

Le rookie a de simples miettes, comme prévu ; il tentera 1,6 shoot par match et 0,9 lancer-franc. Le point positif, c’est que le joueur de 24 ans récupère tout le temps ces miettes : il participera à 66 rencontres sur les 68 disputés par les Lakers lors de cette saison régulière.

La première campagne de post-season de Martin ressemblera à la saison régulière écoulée : peu de temps de jeu, peu de responsabilités, mais beaucoup des victoires. Sa meilleure performance lors des playoffs 1950 date du game 2 disputé face aux Fort-Wayne Pistons lors de la finale de division centrale. Le meneur rookie inscrira 11 points décisifs dans une rencontre qui verra Minneapolis s’imposer de 7 petites unités.

C’est dans ces conditions que le numéro 22 bleu et jaune décrochera sa première bague. Pas la importante de sa carrière – nous y reviendrons – mais un titre reste un titre.

Dès sa saison sophomore, le petit poucet monte en grade dans la maison Lakers. Il double sa moyenne de points inscrits (il passe de 4 à 8) et possède un vrai rôle de troisième option, partagée avec Jim Pollard derrière les inévitables Mikan et Mikkelsen.

Entre les 21 et 25 janvier 1951, il enchainera pour la première fois de sa carrière 3 rencontres à plus de 10 points. Il améliorera la performance début mars (4 rencontres dont un prometteur 16 points – 6 passes décisives face aux Knicks le 08 mars 1951).

En plus de son importance grandissante dans l’organisation offensive de Minneapolis, Slater gratte ses minutes en défendant le plomb. Cela présente notamment un attrait majeur une fois le printemps arrivé. Il conservera donc son rôle lors des playoffs, inscrivant alors à 3 reprises 10 points. Mais Mikan et Cie n’iront pas au bout, se faisant sortir par les Royals de Rochester en finale de division.

L’ascension du meneur est linéaire ; en 1951-1952, pour la première fois, les minutes jouées sont recensés dans la Ligue ; 37 pour Martin, ce qui achève de démontrer l’ampleur que le bonhomme a prit à Minneapolis. Cependant, ses moyennes statistiques n’augmentent pas réellement, preuve du vrai rôle de glue guy de Martin : 9,3 points, 3,5 rebonds et 3,8 passes décisives.

ors de cette exercice, atteindra à 4 reprises la barre symbolique des 20 points :

- 19 janvier 1952 @ Rochester : 20 points dans une défaite (-11),

- 25 février 1952 vs Philadelphie : 20 points dans une victoire (+13),

- 05 mars 1952 @ Boston : 20 points dans une défaite (-8),

- 16 mars 1952 vs Baltimore : 21 points dans une victoire (+44).

Sans grandes surprises, les Lakers validèrent leur place pour la bagarre du titre NBA.

Lors de la deuxième rencontre face aux Olympians d’Indianapolis, Martin se révèle décisif avec 15 points et 9 rebonds. Cela permet à sa franchise de rejoindre les finales de division et de prendre sa revanche sur les Royals. Sur les quatre rencontres de la série, il en terminera deux à 10 points ou plus (15 points au game 3, et 10 au game 4)

Minneapolis retrouve alors les finales. Cette fois-ci, ils affrontent les finalistes en titre, les Knicks de New York (battus 4 – 3 la saison précédente par ces mêmes Royals). La série fut longue et serrée. Et à la fin, ce sont les Lakers qui gagnent. Martin ne fera pas une grande série. Ca, c’est ce que les statistiques brutes énoncent. En attendant, lorsqu’il fallait sortir de sa boîte, le bonhomme ne l’a pas fait à moitié : 32 points dans la défaite du game 4 (- 1).

Dugie entame sa quatrième saison NBA et est déjà double champion en titre. Alors âgé de 27 ans, il entre dans son prime. Pour la première fois de sa carrière, il inscrira plus de 10 points de moyenne par rencontre. Il inscrira notamment à 3 reprises 22 points lors de la saison régulière, augmentant ainsi son record en carrière hors post-season.

Les 10,6 points de moyenne sur la saison couplés aux grosses performances collectives du joueur lui permettront d’obtenir une première sélection au All-star game. Il y accompagnera son duo d’intérieur, Mikan – Mikkelsen.

Les playoffs 1953 ressemblent grandement à ceux de 1952. Les Olympians seront de nouveau écartés au premier tour. Cette fois-ci, se seront les Pistons qui tomberont sous les coups des Lakers en finale de conférence (3 – 2). Enfin, en NBA Finals, les Knicks n’opposeront qu’une très faible résistance.

Martin termine cette post-season avec plus de 10 points inscrits de moyenne et une troisième bague au doigt. Si on y ajoute la première sélection au match des étoiles, cet exercice est le meilleur de son début de carrière. Lui, qui n’a pas été drafté, se retrouve alors au sein de la première dynastie de la ligue. What else?

L’oscar de la saison 1953 – 1954

Lorsque Slater Martin pose les pieds sur les parquets en cette fin d’octobre 1953, l’objectif est clair : être membre de la première franchise à avoir réalisé un three-peat.

Comme à son habitude, le meneur n’est pas le plus expressif lorsque l’on parle de scoring pur. Il commence d’ailleurs l’exercice par 6 points.. en 2 matchs. Cependant, comme à son habitude, il est capable de sortir une performance de haut vol n’importe quand.

La preuve au 5ème match de la saison. Lors d’une rencontre face à Syracuse, l’All-star monte de niveau : 20 points et 5 passes, ainsi que la large victoire au bout. Et c’est surement ça le plus important.

Martin ne peut pas devenir un joueur dominant. Ce n’est ni dans son ADN, ni ce qu’on lui demande. Il s’est donc mué en joueur de collectif pour faire une carrière un tant soit peu correcte dans la Grande Ligue.

Entre les 5 et 17 novembre 1953, Martin enchaine 6 rencontres à plus de 10 points inscrits par soir, correspondant à son record au moment des faits. Ces performances sont souvent liées aux grosses séries de victoires des Lakers. Il faut dire qu’entre le 11 novembre et le 12 décembre, la franchise de Minneapolis enchaine 10 victoires. De quoi fournir une grosse côte aux joueurs importants du roster.

Arrive rapidement le 21 janvier 1954. En cette date se déroule le quatrième All-star game de l’histoire, et Martin y est de nouveaux convié.

Deux petites anecdotes croustillantes à ce propos.

Tout d’abord, Martin inscrira en moyenne sur la saison 9,9 points par rencontre. Il devient donc l’un des seuls 16 joueurs de l’Histoire à être sélectionné pour cette rencontre en inscrivant moins de 10 points par soir. Dans ce clan, nous retrouvons entre autre des défenseurs élites (Russell, Wallace, Rodman), des légendes en fin de carrière (Nowitzki, gracieusement invité, tout comme Dwyane Wade en 2019), ou des personnalités moins connues (Bob Harrison, Don Buse ou Bill Gabor).

Le bilan des équipes respectives joue forcément un énorme rôle dans la sélection de ces joueurs à l’impact statistique limité. Cependant, il est certain que sans ces joueurs, lesdits résultats collectifs seraient moins bons. Tout est lié. Cercle vicieux.

Au-delà, nous avons insisté en début de récit sur la petite taille de notre héros. Il a été mesuré, en taille américaine à 5-10″.

On ne retrouve que 6 joueurs plus petits que lui dans l’Histoire du All-star game. On retient notamment que Michael Adams et Calvin Murphy en ont une ou qu’Isaiah Thomas qui a été deux fois All-star dans sa carrière. Slater Martin, lui, en a 7.

Ainsi donc, nous parlons d’un septuple All-star (seuls 60 joueurs ont plus de sélections), qui ne scorait pas ou peu et qui mesurait moins que vous et moi. Certes, la concurrence n’était pas celle d’aujourd’hui, mais ces statistiques permettent de se rendre compte de l’essentielle contribution du meneur sur son équipe. Malheureusement, il est impossible d’avoir quelconques images de cela. Mais voir un extérieur tant dominer sans inscrire de gros cartons, ce doit être une sensation passionnante pour tous les fans de basket.

Revenons en au cours de la saison. Tout se passe pour le mieux pour les Lakers, qui roulent sur la concurrence. Entre le 18 janvier et le 16 février, les habitants du Minnesota réussissent une petite série de 17 victoires pour 2 défaites. Une telle série, c’est rare à Minneapolis. Surtout au cours de la dernière décennie.

Martin semble jouer à l’économie. A quoi bon s’épuiser lorsque ses collègues s’occupent de tout ? Il remet juste les pendules à l’heure lors de son dernier match de saison régulière, en inscrivant 27 points face aux Pistons de Fort-Wayne.

Avec les playoffs, les choses sérieuses commencent. Son équipe finie encore en tête de sa division et part donc favorite pour atteindre les Finales, voire même accrocher une cinquième bannière dans sa salle.

Pour y parvenir, il fallait venir à bout du mini-tournoi mis en place entre les trois premiers de chaque division ; ceux qui terminent aux deux premier spots se retrouvent en finales de division.

Les Lakers ne perdent pas de temps pour taper du poing sur la table : victoire de 21 points face aux Royals, avec un Martin à 24 points. Les deux rencontres suivantes seront un peu plus serrés, mais Mikan et consorts s’en sortent tout de même aisément : 3-0 sur le mini-tournoi.

Minneapolis retrouve donc Rochester pour les finales de divisions. Après trois premières rencontres (2-1) où il est inexistant d’un point de vue statistique, Martin inscrit 13 points pour contribuer à qualifier son équipe pour une nouvelle finale NBA.

Cette fois-ci ce sont les Nationals de Syracuse qui se dressent face à eux. Un vrai duel de mastodontes s’annonce dans la raquette entre Schayes et Mikan. Et comme toujours, ce sont les bleu et jaune qui gagnent. Difficilement, cette fois-ci ; il aura fallu 7 rencontres pour permettre à Martin d’enfiler sa quatrième bague.

Sur ces Finals, un aspect méconnu du jeu du meneur ressort : la distribution. Sur les quelques rencontres où les passes décisives sont comptabilisées, le numéro 22 en distribue en bons nombres : 6 aux games 1 et 4, 7 aux games 3 et 5.

Slater Nelson Martin Jr est maintenant quadruple champion NBA. Il fait partie intégrante de la première équipe ayant réalisé un three-peat. Petit, certes. Pas scoreur pour un sou, de surcroît. Mais légendaire, évidemment.

Le générique de fin

Statistiquement, l’exercice 1954 – 1955 sera le meilleur de la carrière du petit bonhomme : 13,6 points, 3,6 rebonds et 5,9 passes décisives. Certains soirs, le guard deviendra même première ou seconde option offensive le temps de quelques heures :

- 08 décembre 1954 @ Boston : 12 points, 14 passes décisives dans une victoire (+2),

- 29 décembre 1954 vs Boston : 35 points dans une victoire (+11),

- 13 janvier 1955 @ Philadelphie : 20 points, 14 rebonds et 10 passes décisives dans une défaite (-6),

- 04 mars 1955 @ Boston : 26 points dans une victoire (+15).

Il décrochera sa troisième étoile d’All-star, ainsi qu’une première sélection au sein de la All NBA Second Team. Mais cette fois-ci, les Lakers prendront une douche froide en mars, installation made in Pistons. Malgré les 21 et 17 points de Dugie lors des rencontres 2 et 3, Minneapolis n’accédera pas aux finales NBA.

La saison suivante sera tout aussi belle sur l’aspect individuel. 13 points, 3 rebonds et 6 passes décisives un All-star game et une All NBA Second Team. Cependant, elle finira sur la même note amère que la précédente. Minneapolis sera éliminé dès le premier tour par les Hawks de Saint-Louis, une première dans l’Histoire de la franchise. Martin sera pourtant au niveau de l’événement (19, 19 et 16 points).

Le front office sent que le vent ne va pas tarder à tourner. L’effectif est en fin de cycle, et le changement s’impose. Le 26 octobre 1956, après sept saisons de bons et loyaux services, Slater Martin est envoyé à New-York.

Il ne portera le maillot des Knicks que 13 rencontres. Dès le 12 décembre 1956, il est transféré aux Hawks en échange de Willie Nauls.

Dans son nouveau chez soi, le quadruple champion repartira sur les mêmes bases que ses exercices précédents. Cela lui permettra de décrocher pour la troisième fois consécutive le combo All-star game – All NBA Second Team.

Lors du premier tour de post-season sous le maillot des Hawks, il croise la route de ses anciens camarades Lakers, auxquels il se rappeler à leurs bons souvenirs : 3 – 0 pour Saint-Louis, 21 points de moyenne sur la rencontre pour Martin. De quoi faire potentiellement naitre quelques regrets chez le front office de Minneapolis.

D’autant plus que le show ne s’arrêtera pas là. Pour les finales face aux C’s, le néo-faucon continue sa démonstration, lui qui est habitué de ce genre d’événement : plus de 16 points de moyenne sur la campagne de playoffs. Malheureusement, les hommes du Massachusetts auront raison des espoirs de titre de Saint Louis, et s’imposeront sur le rasoir lors du game 7 (+ 2).

Dugie a alors 32 ans, et ses chances de remporter un dernier titre s’amenuisent dangereusement. Pour sa première saison complète dans le Missouri, il reste dans ses standards : 12 points de moyenne dont quelques beaux pics à 27 et 25 unités, de la gestion, des victoires et de la défense.

C’est donc tout naturellement qu’il aura les honneurs de sa double distinction annuelle – et habituelle. L’habitude, c’est également celle d’augmenter ostensiblement son niveau de jeu lorsque les matchs éliminatoires pointent le bout du museau.

Lors de la victoire 4-1 face aux Pistons, Martin reste dans le sillage de Hagan et Pettit. Mais lors de la finale face aux C’s (encore eux), il sort de sa boite. 3 rencontres à 17 unités ou plus, dont un 25 pions importantissime dans le game 5 remporté de 2 petits points.

En 6 matchs, les Hawks balayent les champions en titre. Slater Martin est bagué pour la 5ème fois. Celle qui deviendra Atlanta, elle, remporte le seul titre de son Histoire.

La saison suivante sera sa dernière au très haut niveau. Avec, on vous le donne en mille, une sélection au All-star game et une nomination dans la All NBA Second Team. Il devient à l’occasion l’un des 5 joueurs à obtenir ces deux récompenses en inscrivant si peu de points, rejoignant Mutumbo, Wallace, Rodman et McGuire.

Cette régulière sera l’avant-dernière du quintuple champion. Il raccrochera les sneakers à la fin de la saison 1959 – 1960 après une dernière saison sans faits marquants.

Slater Martin, c’est 745 matchs disputés, et un palmarès long comme le bras :

- Hall-of-famer : intronisé en 1982 ;

- Champion NBA, à 5 reprises ;

- All-star, à 7 reprises ;

- All NBA Second Team, à 5 reprises ;

- Maillot retiré à l’Université.

Crédits et hommages

Slater Martin est décédé le 18 octobre 2012, à l’âge de 86 ans. A sa manière, il a – de façon indélébile – marqué l’Histoire de notre Ligue. En effet, la NBA a vu passer d’excellents joueurs non-draftés, au premier rang desquels se retrouve probablement Ben Wallace. Pourtant, si vous vous demandiez quel était le joueur undrafted qui possède le plus gros palmarès individuel, vous avez désormais la réponse : Slater Martin.

A ce petit jeu-là, et comme sur les parquets, David a battu Goliath. Et si, de notre côté de l’Océan, Dugie est – au mieux – le nom de ce meneur antédiluvien qui fît une carrière honorable, il semblerait qu’il soit considéré à sa très exacte valeur au pays de l’Oncle Sam, qui en parle, dixit le site internet du Naismith Hall-of-fame, comme “l’un des tous meilleurs “petits” de tous les temps”.

Comme le rapporte Jerome Solomon, journaliste de son État, Martin était craint, sur le terrain, pour sa rudesse et la combattivité à toute épreuve. Propos confirmés par Rick Barnes, coach reconnu sur le circuit NCAA depuis la fin des années 1970. Certains, certes malicieux, auraient pu l’appeler Slaughter Martin.

Petit, mais vaillant.

Les précédents épisodes et portraits du Magnéto :

- Cinq majeur #1 : Penny Hardaway (1994/95), Manu Ginobili (2007/08), Terry Cummings (1988/89), Jerry Lucas (1964/65), Nate Thurmond (1974/75),

- Cinq majeur #2 : Jason Kidd (1998/99), Tracy McGrady (2004/05), Rick Barry (1966/67), Elvin Hayes (1979/80), Neil Johnston(1952/53),

- Cinq majeur #3 : Isiah Thomas (1989/90), David Thompson (1977/78), Paul Arizin (1951/52), Tom Gugliotta (1996/97), Yao Ming (2008/09),

- Cinq majeur #4 : Baron Davis (2006/07), Bill Sharman (1958/59), Chet Walker (1963/64), Gus Johnson (1970/71), Jack Sikma (1982/83),

- Cinq majeur #5 : Tiny Archibald (1972/73), Dick Van Arsdale (1968/69), Bernard King (1983/84), Jermaine O’Neal (2003/04), Larry Foust (1954/55),

- Cinq majeur #6 : Fat Lever (1986/87), Richie Guerin (1961/62), Grant Hill (1999/00), Dan Issel (1971/72), Ben Wallace (2002/03),

- Cinq majeur #7 : Lenny Wilkens (1965/66) (Lenny Wilkens, bonus : le coach), Calvin Murphy (1975/76), Peja Stojakovic (2001/02), Shawn Kemp (1991/92), Arvydas Sabonis (1995/96), (Arvydas Sabonis, bonus n°1 : la carrière européenne), (Arvydas Sabonis, bonus n°2 : la carrière internationale),

- Cinq majeur #8 : Kevin Porter (1978/79), Tom Gola (1959/60), Xavier McDaniel (1987/88), Bob Pettit (1955/56), Vin Baker (1997/98),

- Cinq majeur #9 : Stephon Marbury (2000/01), Michael Cooper (1984/1985), Lou Hudson (1973/1974), Tom Heinsohn (1962/63), Maurice Stokes (1957/58),