Depuis 1946 et la création de la National Basketball Association, quelque cinq mille joueurs ont foulé les parquets de la Grande Ligue. Certains d’entre eux ont laissé une empreinte indélébile qui ne sera jamais oubliée. D’autres sont restés bien plus anonymes. Entre les deux ? Des centaines de joueurs, qui ont tour à tour affiché un niveau de jeu exceptionnel, mais dont on oublie bien souvent la carrière.

Dès lors, @BenjaminForant et @Schoepfer68 ont décidé de dresser – littéralement – le portrait de certains de ces acteurs méconnus ou sous-estimés. Au total, ce sont 60 articles qui vous seront proposés : un par année, entre les saisons 1950 – 1951 et 2009 – 2010. Pour chaque saison, un joueur a été sélectionné comme étendard, parfois en raison d’une saison particulièrement réussie, d’une rencontre extraordinaire ou encore d’une action historique …

Chaque portrait s’inscrira dans une volonté, celle de traverser l’Histoire de la NBA de manière cohérente. Ainsi, ces portraits (hebdomadaires) seront publiés dans un ordre précis : un meneur, un arrière, un ailier, un ailier-fort, un pivot. Au bout de cinq semaines, c’est donc un cinq majeur qui sera constitué. Les plus matheux d’entre vous l’aurons compris : au final, ce seront douze équipes, toutes composées de joueurs ayant évolué au cours de décennies distinctes, qui auront été composées.

A vous de déterminer lequel de ces cinq majeurs sera le plus fort, le plus complémentaire, le plus dynastique.

Vous trouverez en fin d’article les liens vous permettant de (re)consulter les articles précédents.

La jaquette

Pour chaque article, @t7gfx vous proposera ses créations. Vous y retrouverez une illustration du joueur présenté (en tête d’article) ainsi une présentation de chaque cinq majeur projeté (chacun avec une identité visuelle propre).

Le synopsis

Commençons par une évidence : ce n’était pas chose aisée d’évoluer en NBA et de porter le nom de “O’Neal” au début de notre millénaire. Surtout lorsqu’on est également un intérieur. Dans ces cas-ci, toutes les conditions étaient réunies pour que le joueur en question soit toujours considéré comme “le second”, celui qui n’aura pas d’autre choix que de passer l’intégralité de sa carrière dans l’ombre. Et pas n’importe quelle ombre : celle de Shaquille O’Neal, considéré par beaucoup comme le pivot le plus dominant de l’Histoire.

Et pourtant, c’est la vie qu’a décidé de mener Jermaine. Né le 13 octobre 1978 en Caroline du Sud, le jeune homme grandit en se prenant d’affection pour le basketball, mais également pour le football américain. Comme tant d’autres avant et après lui aux États-Unis. Toutefois, à l’inverse de Terrence Davis, c’est dans le maniement de la grosse balle orange qu’il possède le plus de prédispositions. Prenant exemple sur ses deux idoles de toujours, Bill Russell et Hakeem Olajuwon, il développe, dès le début de son adolescence, un handle et un footwork qui font de lui un jeune plein de talent.

N’en disons pas plus pour l’instant. Il s’avère, en effet, que l’adolescent n’allait pas tarder à faire le grand saut dans la meilleure Ligue du monde, pour y rester quasiment 20 ans. C’est l’ensemble de cette carrière qu’il nous convient désormais de narrer.

Action !

Nous mentionnions à l’instant le talent balle en main du jeune homme qu’était O’Neal dans sa période collégienne. Il se distinguait également, à cette époque, par ses facultés athlétique. Ainsi, lorsqu’il rejoignit le lycée d’Eau Claire, dans son État natal, il mesurait déjà 1m93. Il était alors l’attraction phare de son High School, au point que George Glymph, son coach, jura d’en faire le meilleur joueur de l’Histoire de l’établissement. Sa poussée de croissance soudaine (certaines sources parlent de 13 centimètres en une année) le forcera à quitter son poste d’arrière pour devenir un imposant intérieur, sur lequel la défense collective de son équipe reposait. Avec succès, manifestement, puisque Eau Claire remportera son troisième titre d’État consécutif, tandis qu’O’Neal affichait 18 points, 12 rebonds et 9 contres par rencontre.

Tandis qu’il commence à se faire une renommée nationale, il fera également parler de lui dans une autre rubrique, moins enviable : celle des faits divers. Il est ainsi accusé du viol de sa petite amie de l’époque, alors âgée de 15 ans. Si les charges seront finalement abandonnées, la principale faiblesse du jeune homme était alors mise en lumière : son absence de cadre parental. Élevé seul par sa mère, Jermaine O’Neal n’a jamais eu de figure paternelle dans sa vie. Et c’est ce rôle que George Glymph adoptera à ce moment-ci, imposant à son poulain une discipline stricte sur comme en dehors des parquets.

En laissant ses problèmes extra-sportifs derrière lui, celui qui est surnommé J.O devint un top prospect lors de sa dernière saison, à l’issue de laquelle il fût élu meilleur joueur de l’État et dans la meilleure équipe du pays. Et alors que toutes les meilleures universités du pays lui tendaient les bras, il décida de suivre les pas d’un autre Sud-Carolinien, qui, l’année précédente, avait décidé de faire une croix sur les études supérieures pour se présenter immédiatement à la draft NBA : Kevin Garnett. Dès lors, c’est tout juste âgé de 18 ans qu’O’Neal s’inscrivit à la draft 1996.

Il fait donc partie de cette cuvée légendaire, qui peut légitimement être considérée comme l’une des trois meilleures de tous les temps. Le top 20 regorge ainsi de légendes : Allen Iverson (#1, Philadelphie), Shareef Abdur-Raheem (#3, Vancouver), Stephon Marbury (#4, Milwaukee), Ray Allen (#5, Milwaukee), Kobe Bryant (#13, Charlotte), Peja Stojakovic (#14, Sacramento), Steve Nash (#15, Phoenix). Tous ces joueurs furent sélectionnés avant que le nom de Jermaine O’Neal ne retentisse dans la salle. Néanmoins, une fois que Nash eût revêtit la casquette des Suns, son attente ne fût plus très longue, puisqu’avec le choix numéro 17, les TrailBlazers firent le pari de le sélectionner.

Tout juste orpheline de Clyde Drexler, le meilleur joueur de son Histoire, la franchise reste tout de même compétitive … notamment dans la raquette. J.O y côtoie Clifford Robinson, Rasheed Wallace ainsi que le vieillissant mais néanmoins légendaire Arvydas Sabonis. Dès lors, inutile de chercher bien longtemps pourquoi son rôle, lors de sa saison rookie sera relativement limité. Il n’y disputera que 45 rencontres, avec un temps de jeu moyen d’une dizaine de minutes. Trop peu, du moins pour lui, pour véritablement se mettre en valeur.

Retenons néanmoins que s’il rata les 17 premières rencontres en raison de soucis à un genou, il devint, le 5 décembre 1996, le plus jeune joueur a avoir disputé un match NBA, à 18 ans et 53 jours contre les Nuggets. Ce “record” tiendra 10 ans, avant d’être battu par Andrew Bynum, qui avait alors 18 ans et 6 jours lorsqu’il affronta ces mêmes Nuggets.

A la fin de la saison, il aura atteint la barre des 10 points scorés à 5 reprises. Par éclair, son talent indéniable éclate. C’est lui, par exemple, qui aida Portland à rester au contact des Supersonics dans une rencontre finalement perdue (-1) à la fin du mois de janvier 1997 : 20 points, 6 rebonds et 2 contres en 25 minutes. C’est toutefois peu à se mettre sous les dents. Et ce sera pareil les saisons suivantes.

A vrai dire, son rôle n’évoluera pas d’un poil au cours de ses 4 exercices chez les TrailBlazers, toujours barré par Wallace et Sabonis. L’arrivée, en 1997, de Mike Dunleavy Sr sur la banc fût concomitante à celle de Gary Trent, lui aussi jeune et ailier-fort. Au bout du banc, J.O ne voit donc pas son rôle évoluer, même si cette saison sophomore le verra disputer 9 rencontres en tant que titulaire. Pourtant, il fût capable de réaliser quelques performances prometteuses, comme une sorte d’acte de naissance au plus haut niveau. Profitant de la blessure de Trent, il est aligné d’entrée à la mi-février 1997, où il enfila ses plus beaux habilles :

- 15 févr. 1997 vs Denver : 21 points, 9 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres, dans une victoire (+35),

- 17 févr. 1997 vs Golden State : 18 points, 12 rebonds, 1 passe décisive et 3 contres, dans une victoire (+18),

- 18 févr. 1997 (back-to-back) @ Seattle : 14 points, 13 rebonds, 2 passes décisives, dans une défaite (-6).

Les chiffres n’ont pas de quoi faire grimper aux rideaux, mais ont le mérite de prouver que lorsqu’il a sa chance, le jeune homme dispose du talent nécessaire pour jouer un rôle de son équipe, essentiellement composée de vieux briscards. On remarque une particulière appétence pour les rebonds offensifs, puisque sur les 34 qu’il goba lors de ces 3 rencontres, 15 furent offensifs (44 %).

Individuellement, les deux saisons suivantes n’apporteront rien de nouveau, au point que nous n’auront pas besoin de nous attarder dessus. Collectivement, par contre, sa pige Orégonaise lui aura appris la gagne. Il jouera ainsi le premier tour des playoffs lors de ses deux premières saisons, chutant à deux reprises contre les Lakers (3 – 1). Mieux encore, Portland ira visiter les finales de conférence en 1999 et en 2000. Il n’aura qu’un rôle très mineur dans ces deux campagnes, mais aura baigné dans une culture de la gagne, représentée aussi bien par Sabonis que par Scottie Pippen, qui rejoignit l’équipe en 1999. Si la première incursion en finale de conférence se solda par un sweep face aux Spurs, la seconde, pour fêter le nouveau millénaire, fût beaucoup plus serrée.

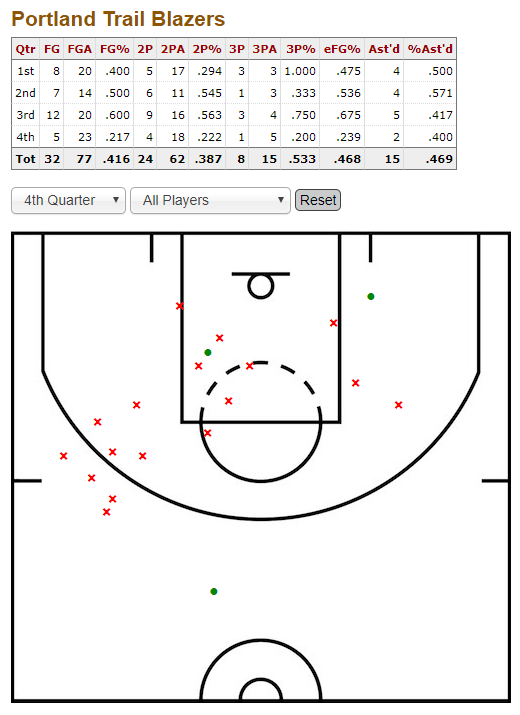

Face aux Lakers de Shaq et Kobe, Portand menait 71 – 58 à l’entame du dernier quart-temps du game 7. Cela sentait bon la finale NBA, pour la première fois depuis 1992. Inexplicablement, les Blazers vont craquer dans d’énormes proportions, encaissant un terrible 31 – 13 lors des 12 dernières minutes de jeu, laissant les Lakers rejoindre la première de leur trois finales consécutives. La shot chart du dernier quart est édifiante :

Cette défaite infiniment frustrante sera le théâtre de la dernière rencontre d’O’Neal sous les couleurs noir et rouge des Blazers. Il sera tradé le 31 août 2000 contre Dale Davis, et étrennera désormais le maillot blanc et jaune des Pacers de l’Indiana. Nous disions, il y a deux semaines, que l’arrivée de Dick Van Arsdale à Phoenix fût, ironiquement, le départ de sa seconde carrière. Il en va exactement de même pour Jermaine O’Neal et son expérience que les Pacers.

L’explosion sera immédiate. Alors qu’il ne disputait qu’un peu plus de 8 minutes par soir en 1998 – 1999, il quadruplera son temps de jeu deux saisons plus tard. Sous les ordres d’Isiah Thomas, il est propulsé en tant qu’ailier-fort titulaire, lui qui n’avait joué que pivot dans l’Orégon. S’il a changé de conférence, la culture de la gagne est la même dans l’Indiana, puisque la franchise menée par l’icône locale, Reggie Miller, vient tout juste d’échouer en finale NBA face aux miraculés Lakers. C’est néanmoins en déplorant les départs de Mark Jackson (Knicks), Chris Mullin (Warriors) et de Rik Smits (retraite) que la nouvelle saison commence. J.O se doit donc de remplacer au pied levé un Rik Smits qui fît les belles heures d’Indiana douze années durant.

Enfin libéré des présences pesantes de Wallace et de Sabonis, Jermaine O’Neal va s’éclater. Bien entendu, l’addition “nouveau rôle + première saison complète” donne forcément lieu à des performances en dent de scie. N’oublions pas que s’il entame sa cinquième saison NBA, il n’a alors que 22 ans. A titre de comparaison, c’est l’âge qu’affiche aujourd’hui Obi Toppin, fraîchement nommé meilleur joueur universitaire et attendu dans le top 10 de la prochaine draft selon la majorité des big boards.

Cette irrégularité chronique va suivre J.O toute la saison. L’excellent côtoie ainsi de très près l’abyssale. Par exemple, lorsqu’il plante 23 points, 13 rebonds (dont 6 offensifs) et 5 contres sur la truffe de New-Jersey (défaite -5), il sortait d’une prestation, la veille, à 0 point et 4 rebonds contre les Warriors (défaite -2). Sa moyenne, vous vous en douterez, se situe pile poil entre les deux. Et si le niveau global d’Indiana est moyen (41 – 41), l’ailier-fort va, par moment, afficher un véritable niveau de domination :

- 16 déc. 2000 @ Minnesota : 30 points, 9 rebonds et 2 contres, dans une défaite (-3),

- 2 janv. 2001 @ Seattle : 20 points, 15 rebonds, 2 passes décisives et 5 contres, dans une victoire (+8),

- 13 mars 2001 @ Houston : 28 points, 18 rebonds, 2 passes décisives et 8 contres, dans une défaite (-9),

- 18 avr. 2001 @ Cleveland : 30 points, 20 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres, dans une victoire (+4). Notons qu’ils ne sont que 11 a avoir réalisé une telle performance statistique, et que Jermaine est le plus jeune d’entre-eux.

Au final, au cours de la saison 2000-2001, J.O. aura joué 81 matchs pour un total de 36 minutes environ. Jamais son temps de jeu n’avait excédé les 13,5 minutes par rencontre, signe de la confiance qui lui était donnée au sein de sa nouvelle équipe. Ses statistiques resteront “moyennes” avec environ 12,9 pts/match. Il faut ici voir les prémisses d’un futur radieux, qui n’allait d’ailleurs plus tarder.

Après un début poussif, Jermaine réalisera une saison 2001- 2002 de haut niveau. Sur un total de 72 rencontres jouées, 66 de celles-ci ont vu l’ailier marquer plus de 10 points. L’irrégularité qui le caractérisait tant la saison précédente n’existe plus. L’intérieur est désormais réglé comme une horloge suisse, ce n’est pas pour déplaire.

J.O. semble avoir définitivement trouvé ses marques. Il dépassera la barre des 20 points lors de 32 rencontres dont 4 occurrences au dessus des 30 pions :

- 22 déc. 2001 @ Cleveland : 38 points, 4 rebonds et 4 passes décisives dans une victoire (+6),

- 7 mars 2002 @ Memphis : 31 points et 12 rebonds dans une défaite (-11),

- 5 avr. 2002 vs Phoenix : 32 points et 10 rebonds dans une victoire (+10),

- 16 avr. 2002 @ Cleveland : 34 points, 7 rebonds et 3 passes décisives dans une victoire (+4).

Le joueur fait preuve de plus en plus d’assurance et c’est avec un bilan de 42 victoires pour 40 défaites qu’Indiana se présentera au premier round des playoffs, pour y affronter les New Jersey Nets. La série se soldera par une élimination en 5 rencontres, mais surtout par une énorme désillusion pour les Pacers ; le game 5 est ainsi perdu à l’issu de 2 prolongations. Au cours de la seconde d’entre elles, les Pacers n’auront scoré que 2 petits points en 7 tentatives. De quoi rappeler à O’Neal la septième rencontre des finales de conférences Ouest 2000.

Cette défaite au premier tour des playoffs ne doit pas occulter le fait que J.O remporta tout de même un trophée : celui de meilleure progression de l’année. En effet, avec ses 19 points (+6,1), 10,5 rebonds et 2,3 contres, il solde sa première saison régulière avec un double-double de moyenne. Une augmentation statistique sensible, qui lui permet de très largement devancer Ben Wallace et Steve Nash au classement du MIP.

Pour la saison 2002-2003, malgré l’élimination précoce au printemps, Indiana remet le bleu de chauffe avec le même roster.

J.O. n’arrêtera pas de progresser et d’évoluer, notamment au scoring. C’est désormais acté : il ne passe plus inaperçu dans la meilleure Ligue du monde. Pour ne rien arranger, il claque le premier triple-double de sa carrière à la fin du mois de janvier, contre Toronto : 18 points, 10 rebonds, 10 contres. Sa progression constante sera récompensée par une seconde sélection consécutive au All-star game (20 points et 10,4 rebonds de moyenne avant le break). Pour cette édition, il sera même titulaire pour la conférence Est.

Le All-star game 2003 revêt une sorte d’importance mystique dans l’Histoire de la NBA, puisqu’il s’agit du dernier de Michael Jordan, dont la place de titulaire lui a été “offerte” par le jeune et bondissant Vince Carter. C’est donc l’unique fois de sa carrière qu’O’Neal pu vivre un entre deux en portant le même maillot que sa Majesté. La rencontre se terminera avec la victoire de la conférence Ouest après une double prolongation. J.O parviendra à valider un double-double (10 points, 10 rebonds et 4 contres), dans une équipe composée majoritairement de croqueurs de ballon (Iverson, McGrady, Jordan dans le 5 de départ).

Sa fin de saison ressemblera de manière troublante à son départ. Désormais âgé de 24 ans, il score pour la première fois de sa carrière plus de 20 points par rencontre (20,8). Indiana se présente en playoffs avec des intentions nouvelles, construites autour de la 3è position de la conférence Est. Favoris face aux Celtics de Paul Pierce et d’Antoine Walker, les Pacers seront pourtant éliminés en 6 rencontres. Ce n’est pas faute pour son intérieur phare d’avoir dominé outrageusement la série, avec 22,8 points et 17,5 rebonds de moyenne sur l’ensemble des rencontres.

Une désillusion collective, encore, pour les Pacers. Ils ne le savaient toutefois pas encore, mais l’exercice suivant allait être bien plus concluant.

L’oscar de la saison 2003 – 2004

C’est donc avec un statut de All-star confirmé, qu’O’Neal débute sa saison 2003 – 2004. C’est aussi avec l’envie de dépasser, enfin, ce premier tour de playoffs qui ressemble de plus en plus au plafond de cette équipe. Pour se donner les moyens de leurs ambitions, les dirigeants de la franchise remercièrent Isiah Thomas, dont les trois années sur le banc ne furent pas forcément concluantes. La place est laissée à Rick Carlisle, qui sortait de deux saisons prometteuses du côté de Détroit.

Alors que Reggie Miller approche de la quarantaine, et ne semble définitivement plus être apte à être l’une des deux premières options de l’équipe, le flambeau est passé à la jeune génération, Jermaine O’Neal en tête. Il est désormais le franchise player de cette équipe, secondé par Metta World Peace. Ensemble, entourés de role player de qualité et dirigés d’une main ferme par l’expérimenté Carlisle, les Pacers vont redevenir la place forte de la Conférence Est.

La saison commence tambour battant, par une rencontre remportée sur le fil à Détroit (+2). Les Pistons est l’autre sérieux candidat aux finales NBA de ce côté du pays, et s’apprête à dominer l’Est pour une moitié de décennie. O’Neal, lui, donne le ton de son exercice, en terminant sa rencontre avec 22 points, 15 rebonds et 5 contres, le tout sur la tête du double meilleur défenseur de l’année en titre, Ben Wallace. Indiana et Détroit ne se quitteront plus, et la relation deviendra rapidement houleuse. Nous y reviendrons.

Après 16 rencontres, les Pacers n’ont chuté qu’à deux reprises et caracolent logiquement au sommet de la Ligue. Le duo composé d’O’Neal et Metta World Peace fonctionne à merveille. Le premier est un scoreur solide et une véritable force de dissuasion sous les deux cercles. Le second a fait de la défense sa spécialité, et s’occupe de faire passer une sale soirée au meilleur extérieur adverse. Il en résulte qu’Indiana encaissera moins de 100 points lors des 26 premières rencontres de la saison, dans une époque, certes, où le rythme de jeu était encore lent.

Mieux encore, lorsqu’il s’agit de rencontrer les grosses écuries adverses, la machine blanche et jaune ne balbutie presque jamais. L’attraction LeBron James, tout jeune rookie, arrive en ville ? Indiana s’impose au buzzer, avec un ailier-fort tout proche d’un five-by-five inédit. Minnesota et Kevin Garnett font le déplacement ? Ils repartent la queue entre les jambes, avec un blow-out (-23) dans la musette. Il s’agit de se frotter aux Nets de Jason Kidd ? Le travail est fait sérieusement.

Tout est donc réunit pour que Jermaine O’Neal vive la meilleure saison de sa carrière, à tous points de vue. Si son niveau individuel est sensiblement le même à celui de la saison précédente, les regards posés sur lui ont évolué : il démontre chaque soir qu’une équipe compétitive pouvait être bâtie sur ses larges épaules. S’il ne connait plus les trous d’air de sa première saison dans l’Indiana, il alterne parfois le correct et l’exceptionnel. Disons que lorsqu’il est en petite forme, il termine sa rencontre avec 15 points, 7 rebonds et 3,5 contres. Des chiffres qui ne donnent pas vraiment envie de le rencontrer lorsqu’il était jouasse. Lorsqu’on sait qu’il n’était même pas le meilleur défenseur de son équipe, on imagine aisément pourquoi les Pacers possédaient alors l’une des trois meilleures défense de la Ligue.

A l’heure de célébrer la nouvelle année, Indiana a remporté 25 de ses 33 rencontres et semble avoir trouvé son rythme de croisière. Il commence à se murmurer, dans les travées de la Grande Ligue, que pour la première fois de son Histoire, les Pacers pourraient bien avoir le MVP dans leur rang. La probabilité reste toutefois minime, puisque dans le nord du pays, celui qui a tant inspiré Jermaine O’Neal réalise une saison qui se passe de superlatifs. Kevin Garnett mène ainsi la meute de loups féroces, présentant une ligne statistique invraisemblable.

Ce qui est dommage, lorsqu’il faut parler d’une machine bien huilée, c’est que les anecdotes viennent parfois à manquer. C’est un petit peu la situation qui est la nôtre ici, tant O’Neal et les Pacers sont constants. Il convient tout de même de faire remarquer de l’adresse au tir de J.O au cours de cette saison est plutôt mauvaise : c’est en effet la moins bonne de sa carrière. Alors que, jusqu’alors, il n’avait jamais pris autant de tir (17,9 de moyenne), il ne convertit que 43,4 % de ses tentatives. Ce qui est d’ailleurs étonnant, puisqu’en parallèle, il affiche sa meilleure moyenne dans l’exercice des lancers-francs (75,7 %). S’il avait maintenue l’adresse qui était la sienne la saison précédente (48.4 %, soit une baisse de 5 points !), il aurait ainsi scoré 1,7 point de plus par rencontre. Ce qui, sans nul doute, aurait constitué un argument supplémentaire dans la course au MVP.

La saison régulière donna son ultime verdict le 14 avril 2004, sur une 61è et dernière victoire des Pacers, qui possèdent définitivement le meilleur bilan de la Ligue. Indiana s’avance ainsi comme l’un des favoris au titre NBA, derrière lequel Reggie Miller court désormais depuis 1987. O’Neal, lui honora sa troisième sélection consécutive au All-star game, disputé à Los Angeles, et pour auquel Metta World Peace fût également convié. Il figura également pour la troisième fois dans une All-NBA Team, la seconde cette fois-ci, les postes d’intérieurs de la première équipe étant occupés par les monstres Duncan et Shaquille … O’Neal.

Dans cette course au trophée individuel, J.O va certainement pâtir de sa moyenne au scoring, moins impressionnante que celles de ses principaux adversaires (20,1 points, contre 22,3 pour Duncan, 24 pour Bryant, 24,2 pour Garnett et Stojakovic). Rendons-lui tout de même justice, en rappelant certaines de ses plus belles rencontres :

- 4 nov. 2003 vs Denver : 25 points, 20 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions, 3 contres, dans une victoire (+11),

- 1e déc. 2003 @ Phoenix : 32 points, 14 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception, 8 contres, dans une victoire (+7),

- 17 déc. 2003 vs Orlando : 24 points, 17 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception, 5 contres, dans une défaite (-4),

- 3 janv. 2004 vs New-Orleans : 26 points, 16 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions, 6 contres, dans une victoire (+7),

- 14 mars 2004 @ Cleveland : 32 points, 12 rebonds, 2 contres, dans une défaite (-3).

Ce qui, sur un total de 78 rencontres disputées, nous offre 20,1 points, 10 rebonds, 2,1 passes décisives, 1 interception et 2,6 contres de moyenne. Mélangez ces chiffres avec l’exceptionnel bilan collectif des Pacers (le meilleur de son Histoire, encore aujourd’hui), et vous comprendrez pourquoi Jermaine O’Neal termina 3è au classement du meilleur joueur de la saison. Si le trophée fût très largement remporté par Kevin Garnett, et que le stoïque Tim Duncan s’est intercalé entre les deux, la performance est unique : c’est la seule fois de l’Histoire qu’un Pacers se retrouve sur le podium du MVP.

La saison n’était toutefois pas terminée, et les playoffs focalisaient l’attention de tous les observateurs. Les Lakers parviendront-ils à remporter un 4è titre en 5 ans ? Les Spurs réussiront-ils le back-to-back ? Kevin Garnett peut-il mener les Wolves à un titre inédit ? Les franchises de l’Est, Pacers et Pistons en tête de gondole, peuvent-elles ramener le trophée de ce côté du pays pour la première fois depuis 1998 ?

Le parcours d’Indiana sera relativement tranquille lors des deux premiers tours. Après avoir sweepé Boston, en guise de revanche, c’est Miami qui céda sous les coups de boutoir de la bande de Carlisle. Sur l’ensemble des 10 rencontres disputées, O’Neal affiche les mêmes statistiques qu’en saison régulière. Et ce qui devait arriver arriva : face aux Pacers, ce sont les Pistons qui se dressent en finale de conférence. Le challenge est élevé pour J.O, qui se retrouve confronté à Ben Wallace, mais aussi à Rasheed Wallace, son ancien-mentor à Portland. La défense des Wallace Brothers, étouffante, lui mènera la vie dure (17,3 points, à seulement 40 % de réussite au tir). Avec une première option limitée, Indiana craquera en 6 rencontres, et laissera, une nouvelle fois, échapper une possibilité de remporter le titre. Titre que les Pistons ne se feront pas prier pour le remporter.

C’est donc la 3è fois que Jermaine O’Neal échoue en finale de conférence, la première en tant que franchise player. Une fois la déception passée, l’ampleur de la saison reste tout de même incroyable : pour la première fois, J.O n’est plus dans l’ombre, ni de ses coéquipiers, ni de son imposant homonyme. Il est entré dans la cour des grands.

Le générique de fin

Sa saison suivante sera marquée au fer rouge par cette rencontre, opposant Pacers et Pistons et plus connue sous le nom de “Malice at the Palace”. Elle reste encore aujourd’hui comme le théâtre de l’une des plus grandes bagarre générale de l’Histoire du sport américain, qui mêla joueurs, mais aussi spectateurs. O’Neal y prendra part, et écopera de 25 matchs de suspension (ramenée à 15 rencontres, en appel). Metta World Peace, lui, fût suspendu 86 rencontres.

Lorsqu’il est sur le parquet pour jouer au basket, O’Neal est individuellement à son prime. Si sa saisons sera raccourcie (44 rencontres au total), il scorera au moins 30 points à 11 reprises, et profitera de la venue de Milwaukee pour atomiser son record de points en en plantant 55 sur la trogne de Kevin Garnett. Pour la dernière saison de Reggie Miller, Indiana échouera en demi-finale de conférence, face à … Détroit.

Âgé de 27 ans, O’Neal commence à souffrir de blessures récurrentes. Il ne disputera plus jamais plus de 70 rencontres de saisons régulières. Cela ne l’empêchera pas d’effectuer encore 2 saisons de très haut vol à Indiana, sans que les résultats collectifs ne suivent. Il aura ainsi été All-star 6 fois de suite sous le maillot rayé des Pacers, en scorant toujours au moins 19 points par soir.

La suite et fin de sa carrière est placée sous le signe du mauvais timing. S’il fera une demi-saison anecdotique chez les Raptors, il arrivera chez le Heat en 2009, lorsque la franchise vit une période de transition, entre son titre de 2006 et l’arrivée de LeBron James et Chris Bosh en à l’été 2010. Toutefois, lorsque LeBron annoncera sa décision en prime-time, O’Neal aura déjà plié bagages, pour rejoindre Boston. Son départ de Miami mit fin à sa carrière de haut niveau. En deux saisons chez les Celtics (juste après qu’ils furent titrés), il ne disputera que 49 rencontres, pour 5 petits points de moyenne, accompagnés d’autant de rebonds.

Il évoluera ensuite une saison à Phoenix, avant de terminer sa carrière en 2014 du côté de la baie de San Francisco, sous les couleurs des Warriors … juste avant que ceux-ci ne se décident de devenir la plus grosse dynastie de la décennie. Décidément, quand ça ne veut pas …

Il partit donc à la retraite après plus de 1 000 rencontres de saisons régulières (1 011), et après avoir vécu ses plus belles saisons à Indiana. Il est probablement encore le meilleur ailier-fort a y avoir évolué, et possède largement sa place dans le 5 majeur all-time de la franchise. Il restera comme l’un des meilleurs intérieurs de la première moitié des années 2000, comme en témoigne son palmarès :

- All-NBA, à 3 reprises,

- All-Star, à 6 reprises,

- MIP, en 2002.

Dans sa franchise de toujours, il aura donc remplit à merveille la première mission qui lui a été assignée : remplacer au pied levé Rik Smits.

Crédits et hommages

Cela fait maintenant 6 années que Jermaine O’Neal n’a plus foulé les parquets de la NBA. Le joueur continue tout de même la compétition dans la Ligue cousine, la BIG 3, dont il est d’ailleurs devenu membre du Comité de direction en 2018. Il a contribué au développement de la compétition, que ce soit sur et en dehors du terrain, comme l’énonce Jeff Kwatinetz, cofondateur de la Ligue avec Ice Cube :

“Jermaine a été vital dans la naissance du projet et a contribué à son succès, grâce à ses capacités en tant que joueur, mais aussi celles de leader”.

Toujours du côté du basket, il a également créé une organisation sportive à Dallas, qui compte aujourd’hui près de 50 équipes.

Sa carrière de joueur, elle, passa par toutes sortes de phase : celle, d’abord, d’un bambin dans un monde de brutes. Celle, ensuite, de talent prometteur, sur qui il ferait bon de miser. Celle, enfin, de franchise player, dont la dimension athlétique n’avait pas grand chose à envier aux grands pivots de la Ligue. Il est donc, en somme, parvenu à réaliser ce qui semblait être une mission absolument impossible. Exister, dans la NBA du début des années 2000, en s’appelant “O’Neal”.

Les précédents épisodes et portraits du Magnéto :

- Cinq majeur #1 : Penny Hardaway (1994/95), Manu Ginobili (2007/08), Terry Cummings (1988/89), Jerry Lucas (1964/65), Nate Thurmond (1974/75),

- Cinq majeur #2 : Jason Kidd (1998/99), Tracy McGrady (2004/05), Rick Barry (1966/67), Elvin Hayes (1979/80), Neil Johnston (1952/53),

- Cinq majeur #3 : Isiah Thomas (1989/90), David Thompson (1977/78), Paul Arizin (1951/52), Tom Gugliotta (1996/97), Yao Ming (2008/09),

- Cinq majeur #4 : Baron Davis (2006/07), Bill Sharman (1958/59), Chet Walker (1963/64), Gus Johnson (1970/71), Jack Sikma (1982/83),

- Cinq majeur #5 : Tiny Archibald (1972/73), Dick Van Arsdale (1968/69), Bernard King (1983/84),